"Wichtig bleibt, das Andere auszuhalten"

"Das Christentum feiert das Opfer Jesu und schiebt die Schuld den Juden zu, die daran nicht glauben. Die Juden haben mit den Christen kein besonderes Problem. Jesus ist für sie nicht sehr wichtig", meint der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici.

"Das Christentum feiert das Opfer Jesu und schiebt die Schuld den Juden zu, die daran nicht glauben. Die Juden haben mit den Christen kein besonderes Problem. Jesus ist für sie nicht sehr wichtig", meint der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici.

Der israelisch-österreichische Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici bezeichnet sich selber als "überzeugten Atheisten". Das schließt keineswegs aus, dass sich Rabinovici den jüdischen Traditionen und der jüdischen Kultur sehr nahe weiß. Ein Gespräch am Rande einer Diskussionsveranstaltung übers jüdisch-christliche Verhältnis.

DIE FURCHE: Der Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit feiert sein 60-jähriges Bestehen. Wie nehmen Sie den Dialog zwischen Christentum und Judentum wahr?

Doron Rabinovici: Historisch gesprochen ist der Jude für das Christentum der, der Credo und Credit zugleich verleiht, Wahrheit und Währung gibt, von Schuld und den Schulden spricht, der Gläubige und der Gläubiger in einem ist. Das ist kein Zufall. Das Christentum oder das Abendland braucht den Juden und lagert ihn aus. Er soll durch seine Existenz einerseits beweisen, dass es den Alten Bund gab, und durch seine schmachvolle Existenz während der Jahrhunderte den Triumph der Kirche. Das bringt immer wieder Probleme mit sich. Das Grundproblem des Christentums als theologische Konstruktion ist, ein Erbe sein zu wollen von jemandem, der lebt. Das Christentum feiert das Opfer Jesu und schiebt die Schuld den Juden zu, die daran nicht glauben. Die Juden haben mit den Christen kein besonderes Problem. Jesus ist für sie nicht sehr wichtig.

DIE FURCHE: Das war ein Blick in die Geschichte. Wie hat sich das Verhältnis zwischen Christentum und Judentum in den letzten Jahrzehnten entwickelt?

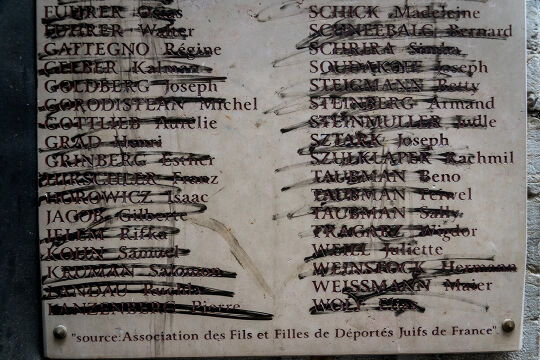

Rabinovici: Es hat sich jedenfalls geändert. Der nationalsozialistische Massenmord konnte nicht stattfinden ohne den antijüdischen christlichen Judenhass, obwohl er sich nicht allein daraus notwendigerweise ergeben musste. Aber seit 1945 ändert sich die Position der Kirche, und es gibt den christlich-jüdischen Dialog. Der Sieg über Hitler brachte die Notwendigkeit mit sich, dieses Verhältnis zu überdenken. Dem Antisemitismus hing von da an der Gasgeruch von Auschwitz an. Und Auschwitz wird von vielen als Umkehrung der Passionsgeschichte empfunden: die Juden nicht als Täter, sondern als Opfer. Jetzt gibt es einen neuen Antisemitismus. Juden werden nicht trotz, sondern sogar wegen Auschwitz gehasst. Dem Juden wird nicht verziehen, was ihm angetan wurde. Er ist ein wanderndes Denkmal des schlechten Gewissens und das geht so weit, dass die Überwindung des Nationalismus, des Nazismus, des Rassismus nur möglich erscheint, indem dem Juden vorgeworfen wird, dass er aus der Geschichte nicht gelernt hat. So kommen wieder alte Ressentiments und Vorurteile hoch, die durchaus auch mit dem Verhältnis zwischen Juden und Christen zu tun haben.

DIE FURCHE: Der Antisemitismus ist in den letzten Jahren am Erstarken. Wie beurteilen Sie die antisemitischen Tendenzen des 21. Jahrhunderts?

Rabinovici: Wir begegnen einem veränderten Antisemitismus. Er greift nicht mehr die Juden als Rasse und auch nicht die Juden als Religion an, sondern verkleidet sich als politische Kritik; als politische Kritik gegen den Judenstaat, wobei natürlich nicht jede Kritik deswegen antisemitisch sein muss. Der neue Antisemitismus wirft dem Juden teilweise eine Frömmigkeit vor, die einem beim eigenen Gott zwar auch auf die Nerven geht, man sich aber lieber gegen Minderheiten wendet. Die Essensgebote, die Beschneidungsregeln, die Kleidungsvorschriften werden schärfer bei den Anderen kritisiert als bei den eigenen Gläubigen thematisiert. Und es gibt ein Unverständnis gegenüber dem Glauben an sich. Das hängt damit zusammen, dass jene, die behaupten, an Gott zu glauben, sich nicht im

Klaren sind, wie der Glaube funktioniert. DIE FURCHE: Papst Franziskus hat heuer die Synagoge in Rom besucht. Er sucht das christlich-jüdische Gespräch und fordert eine Vertiefung des theologischen Gesprächs. Kann das gelingen? Rabinovici: Die Frage ist immer, was im Dialog betont wird. Ich glaube, es tut nicht gut, einen Zugang hervorzuheben, der von den Juden am Ende erwartet, dass sie alle christlich werden oder der für ihre Konversion betet. Diese Diskussion hatten wir unter Benedikt XVI. Sie scheint mir jetzt doch wieder nachgelassen zu haben. Genau hier liegen Möglichkeiten des Papstes: Er kann vorleben, wie mit anderen Religionen umgegangen wird. Zugleich ist es klar, dass die Unterschiede nicht verstrichen werden müssen. Wichtig bleibt, das Andere auszuhalten, ohne unbedingt zustimmen zu müssen. Es ist ja nicht so, dass wir so tun sollten, als ob alle gleich sein müssen. Für die Umwelt rund um den Juden, also für das Abendland, ist der Jude weiterhin der Andere par excellence. Das Jüdische hatte allerdings eine Funktion im Abendland und wurde leben gelassen, um eine Leerstelle zu füllen: jene zwischen Ökonomie und Religion.

DIE FURCHE: Sie haben kürzlich an einer Diskussion mit dem Titel "Plötzlich fremd. Othering und seine Auswirkungen zwischen Christen und Juden" teilgenommen. Wie kann der Begriff "Othering" auf das Verhältnis zwischen Christentum und Judentum angewandt werden?

Rabinovici: Othering will ausdrücken, dass die Eigendefinition stark verbunden ist mit dem Blick auf einen Anderen. Das passt natürlich sehr gut für das Verhältnis des Christentums zum Judentum. Ich denke, es passt auch sehr gut für den Blick einer postnationalen Gesellschaft auf die israelische Gesellschaft. Wenn wir uns die Europäische Union ansehen, dann wird klar, dass wir das Nationale eben nicht überwunden haben, was kein Grund zur Freude ist. Die Hoffnung der Europäischen Union ist ja doch, dass wir aus diesen Engen herauskommen. Die jüdische Erfahrung, das Andere immer mitdenken zu müssen, die eigene Religion in Differenz zur Umwelt zu sehen, wurde universal.

DIE FURCHE: Das bedeutet?

Rabinovici: Diaspora war einmal eine zutiefst jüdische Identität. Es gibt natürlich auch andere Formen der Diaspora, aber eine ganz bestimmte Form der Diaspora ist nun allgemein geworden: Das Leben unter Anderen, ohne dass es die eine Leitkultur gibt, ohne dass man sagen kann, dieses und jenes ist ein christliches Land. Dieses Leben in einer globalisierten Diaspora, wo ich überall zu einem Starbucks gehen kann, zum McDonald's oder ins World Wide Web, wo ich da die Nachrichten von dort sehen kann und umgekehrt. Das verändert die Position und das macht aus uns allen einen Teil einer großen multikulturellen und elektronischen Diaspora.

DIE FURCHE: Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen: Wie kann sich das jüdischchristliche Gespräch in den nächsten Jahren entwickeln?

Rabinovici: Ich glaube, es ist wichtig, die Frage zu stellen, wie heute mit diesem neuen Antisemitismus umgegangen wird, auch in Bezug auf Israel. Da spielt auch eine Rolle, wie sich die Kirche angesichts der Situation im Nahen Osten positioniert. Es bedarf eines gemeinsamen Prozesses der Diskussion und der Auseinandersetzung, wie man den verschiedenen Menschen verschiedener Religionen gerecht wird - in ihrem Mensch-Sein gerecht wird. Es ist sehr wichtig, was in den letzten Jahren passiert ist. Die judenfeindliche Predigt hat aufgehört. Es gibt aber trotzdem immer weiter etwas zu tun. Es ist vor allem der Kampf gegen unsere Klischees, Feindbilder und Ressentiments, der nie aufhört und immer weiter geführt werden muss. Das betrifft uns alle. Was mir persönlich wichtig ist, was mir auf gewisse Art und Weise heilig ist, sind die Menschenrechte. Auf das kann ich mich berufen und das ist ein Gemeinsames. Vor Kurzem wurde der amerikanische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders gefragt, ob er an Gott glaube. Er beantwortete die Frage nicht wirklich, sondern sagte stattdessen: I believe that we are in it together. Ich glaube, dass wir da gemeinsam drinnen sind. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz.

Das Gespräch führte Markus Andorf