75 Jahre DIE FURCHE

DISKURS

Verschwörungsmythen: Altes Misstrauen

Warum Verschwörungsmythen so verbreitet sind und was man gegen sie (nicht) tun kann: Analyse einer globalen und brandgefährlichen gesellschaftlichen Strömung.

Warum Verschwörungsmythen so verbreitet sind und was man gegen sie (nicht) tun kann: Analyse einer globalen und brandgefährlichen gesellschaftlichen Strömung.

Die Evolution hat uns Menschen mit einem einzigartigen Gehirn ausgestattet. Während unsere nächsten Primaten-Verwandten ihre Jungen dabei lange beschützen müssen, schlugen unsere Vorfahrinnen und Vorfahren einen entscheidend anderen Weg ein: Sie begannen, die Kinder einander anzuvertrauen. Deswegen würde kein kleiner Schimpanse einen Kindergarten, ein Geburtstagsfest oder eine gemeinsame Busfahrt überleben. Wir Menschen mussten sozial werden, um über Jahrhunderttausende hinweg schlauer werden zu können. Die Sprache war schließlich der Durchbruch in größere Gemeinschaften, Kulturen, dann Religionen und neuerdings auch Wissenschaften.

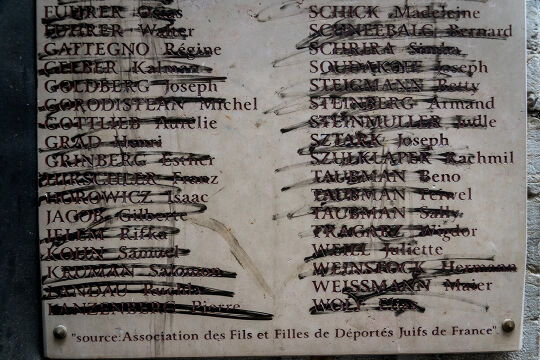

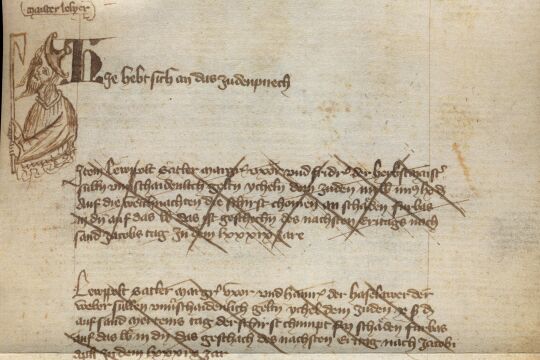

Ist damit also alles gut? Leider nein. Das alte Misstrauen schlummert noch immer in uns – gerade, wenn es um unsere Kinder geht. Wenn uns eingeredet wird, es gebe eine bösartige Verschwörung gegen unsere Kleinsten – dann wird unsere Vernunft auf eine harte Probe gestellt. Der Vorwurf an Juden, nichtjüdische Kinder zu töten – die sogenannte Ritualmordlegende – gehört zu den ältesten Verschwörungsmythen des Antisemitismus. Mit dem Buchdruck erlebte sie zunächst im deutschsprachigen Raum einen neuen Aufschwung in Kombination mit Frauenfeindlichkeit: Juden würden sich mit Frauen zum „Hexensabbat“ verabreden und aus getöteten, christlichen Kindern „Hexensalbe“ herstellen, wurde mit oft tödlichen Konsequenzen etwa im „Hexenhammer“ ab 1486 behauptet – also nicht etwa im angeblich finsteren Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit vom 15. bis ins späte 18. Jahrhundert!

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!