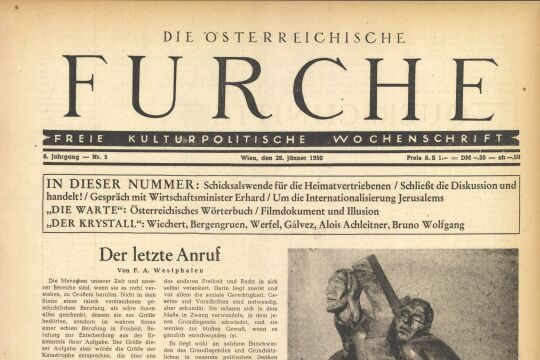

75 Jahre DIE FURCHE

DISKURS

Chance der Verletzlichkeit

Vulnerabel sein: Über das Aufleuchten eines Augenblicks, der dem Tod Trotz bietet. Nicht nur in der Theologie wächst die Erkenntnis, dass in der Verwundbarkeit destruktives wie schöpferisches Potenzial schlummert.

Vulnerabel sein: Über das Aufleuchten eines Augenblicks, der dem Tod Trotz bietet. Nicht nur in der Theologie wächst die Erkenntnis, dass in der Verwundbarkeit destruktives wie schöpferisches Potenzial schlummert.

Vulnerabilität war vor Kurzem noch ein unbekannter Zungenbrecher. Aber dann kam die Corona-Pandemie und allerorten zeigte sich die Notwendigkeit, über Verwundbarkeit und die besonders vulnerablen Gruppen zu sprechen. Zudem brachten die islamistischen Terroranschläge in Paris, Nizza und Wien die Verwundbarkeit offener Gesellschaften auf die Agenda. Kein Wunder, dass der Zungenbrecher Vulnerabilität 2020 in die Alltagssprache einging.

In den Wissenschaften hingegen ist der Begriff schon länger verwurzelt. Ein Blick in die letzten Jahrzehnte zeigt, welch breite gesellschaftliche Relevanz der Erforschung von Vulnerabilität zukommt. Für die Behandlung und Prävention von Krankheiten ist es entscheidend, dass Medizin und Psychologie mehr über die Anfälligkeit einzelner Menschen oder bestimmter Gruppen erfahren – die Corona-Pandemie führt dies anschaulich vor Augen. Aber auch die Armutsforschung hat früh im Diskurs mitgemischt, seit der Wirtschaftswissenschafter und Nobelpreisträger Amartya Sen in den 1980er Jahren dazu anregte, den Zusammenhang von Armut, sozialer Ungleichheit und Hungersnöten zu untersuchen. In der Folge wurde „Armut und Verwundbarkeit“ in UN-Gremien ein feststehender Doppelbegriff, beispielsweise in Armutsbekämpfung, Gesundheitsfürsorge und Migrationsbewältigung.

Die Ökologie verlieh dem Fachbegriff Aufschwung und Popularität, weil sie nach der Vulnerabilität von Arten, Populationen und Ökosystemen gegenüber dem Klimawandel fragt. Aber auch Naturgefahren- und Katastrophenforschung konnten den Begriff gut brauchen. Gemäß dem Grundsatz der Naturwissenschaften, das Nicht-Messbare messbar zu machen, erfolgte eine Quantifizierung von Vulnerabilität. Beinahe unbemerkt wurde „vulnerabel“ als Charakteristikum alles Lebendigen auf Unbelebtes wie Gebäude, Maschinen und Materialien übertragen. Die Informatik bezeichnet mit Vulnerabilität die Sicherheitslücken von Computersystemen. Architektur und Ingenieurwissenschaften wollen herausfinden, wie vulnerabel Gebäude gegenüber Naturkatastrophen sind. Ab welcher Erdbebenstärke bricht ein Haus zusammen, und wie kann man das verhindern?

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!