The winner takes it all!

Dass das derzeit verspottete Wahlmännersystem für den Zusammenhalt eines Super-Staates wichtig ist, könnte sehr schnell auch der EU dämmern.

Dass das derzeit verspottete Wahlmännersystem für den Zusammenhalt eines Super-Staates wichtig ist, könnte sehr schnell auch der EU dämmern.

Jetzt ist er doch noch passiert, der Zählfehler, vor dem sich zu Jahresanfang die ganze Welt gefürchtet hat. Kein "Millennium-Bug", ein "Democratic-Bug" ist es schließlich geworden. Nicht Computer, die das Jahr 2000 ob der vielen Nullen nicht einordnen können, sondern teilweise über 80 Jahre alte Zählmaschinen in Florida, die nicht imstande waren, zwischen ganz oder teilweise oder gar nicht durchgestanzten Wahlkarten zu unterscheiden, haben ein Chaos verursacht, das - obwohl primär auf die USA begrenzt - in vielerlei Hinsicht die ganze Welt betrifft.

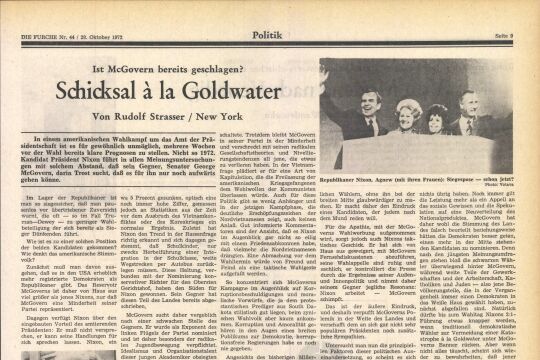

Global ist schon einmal der Spott, den das amerikanische Auszählungs-Hin-und-Her, ja überhaupt der von den sogenannten Wahlmännern dominierte Wahlvorgang ausgelöst hat. Demokratiepolitische Hinterbänkler, Bananenrepubliken und Pseudodemokratien fühlen sich nun bemüßigt, dem bisherigen Klassenprimus Lektionen zu erteilen. Neben dem gefundenen Fressen für Karikaturisten und Kabarettisten aller Herren Länder betrifft die jetzige Patt-Stellung zwischen George W. Bush und Al Gore aber vor allem deren Reputation - national und international. Denn das mittlerweile bereits zweiwöchige und von US-Richtern gerade wieder verlängerte Kreisen in der Warteschleife wird beim künftigen Mr. President tiefe Spuren hinterlassen.

Wie den Respekt für Amt und Person wieder gewinnen, der jetzt in Florida verloren geht, lautet die erste und wichtigste Frage, die sich dem neuen Präsidenten stellt. Härte zeigen, die Möglichkeiten der einzigen Supermacht ausspielen - sind nahe liegende Antworten. In den USA wäre ein Präsident - der demokratische Gore mehr als der Republikaner Bush - durch die knappen Mehrheitsunterschiede in den parlamentarischen Kammern gebremst. Bleibt die internationale Bühne und damit die Frage, ob als Konsequenz des Auszählungsdesasters eher ein polternder als ein diplomatisch-vermittelnder US-Präsident zu erwarten ist?

Die zunehmend vom politischen zum juridischen Konflikt sich verändernde Stimmenzählung in Florida zeigt aber auch die scharfen Gegensätze unter der vermeintlich befriedeten Oberfläche der amerikanischen Nation. Wenn jetzt schon "Dieb" und "Wahlbetrüger" zu den vornehmeren Anwürfen gehören und wieder einmal Milosevi'c als Schimpfwort herhalten muss, ist anzunehmen, dass die prolongierten Auseinandersetzungen vor den Gerichten weitere Verbitterung stiften.

Jene Teile der Öffentlichkeit, die sich längst angewohnt haben, Politik als eine andere Form von Entertainment anzusehen, fühlen sich bestätigt. Umso mehr als das grelle Scheinwerferlicht die angekränkelten Strukturen des Staatswesen noch weniger vertrauenswürdig erscheinen lässt als angenommen oder zumindestens von vielen noch erhofft. Das Land sei gespalten, hieß es in den ersten Analysen nach dem sich abzeichnenden knappen Wahlausgang. Und die Kluft wird in jedem Fall größer werden, wie auch immer die Richter entscheiden, wer auch immer am Ende die Nase vorne hat.

"Es geht hier nicht um die Demokraten, sondern um die Demokratie", warnte der demokratische Volkstribun Jesse Jackson: "Es geht nicht um die Republikaner, sondern um die Republik." Einer der vielen bedenkenswerten Kommentare, die jetzt, wo das Land auf den Spruch der Richter wartet, geäußert werden. Warum aber kamen die Warnungen über das scheinbar anachronistische, grenzenlos veralterte Wahlsystem nicht im Vorfeld der Wahl? Warum wurde nicht ein Bruchteil der über drei Milliarden Dollar an Wahlkampfgeldern für moderne Zählmaschinen investiert? Wie ist es möglich, dass in einem Land, in dem stets betont wird, dass jede Stimme zählt, Al Gore trotz eines Vorspungs von über 260.000 Stimmen auf seinen Gegenkandidaten Bush um den Wahlsieg fürchten muss? Weil es in der über 200-jährigen politischen Geschichte der Vereinigten Staaten erst einmal vorgekommen ist, dass der Kandidat mit den meisten Stimmen, nicht gleichzeitig die Mehrheit der Wahlmänner für sich gewinnen konnte. Weil das amerikanische Zweiparteiensystem auf dem "The winner takes it all"-Prinzip beruht. Weil - und das ist das wichtigste Argument - das bundesstaatliche Prinzip, der föderative Gedanke, in den USA kein leerer Begriff, sondern für die Vereinigten Staaten konstitutiv ist.

Dem einzelnen amerikanischen Staat wird die größtmögliche Eigenständigkeit gewährt. Bis hin zur Gestaltung der Wahlformulare und den Regeln für den Auszählungsvorgang reicht die zugebilligte Entscheidungshoheit. Kleinere Staaten werden durch das Wahlmännersystem überproportional bevorzugt. Was weiter in der Peripherie liegt, rückt auf diese Weise stärker in das Zentrum. Zustimmung und andauernde Akzeptanz für die Vereinigten Staaten führen sich zu einem nicht unwesentlichen Grund auf diese Zugeständnisse zurück.

Jetzt ist das Unwahrscheinliche passiert. Aber die USA werden sich aus dem Schlamassel, in das sie der statistische Zufall und die Unentscheidbarkeit zwischen zwei kaum unterscheidbaren Kandidaten führten, bald wieder befreit haben. Und auch der Spott wird wieder schnell verstummen. Am schnellsten womöglich in der Europäischen Union, wo es nicht lange dauern könnte bis eine europäische Version der derzeit vielgeschmähten Wahlmänner und -frauen die Belange der Peripherie im Zentrum zu vertreten hat.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!