Das unheimliche Organ

FOKUS

Gehirn und Gesellschaft: Es geht um Beziehung

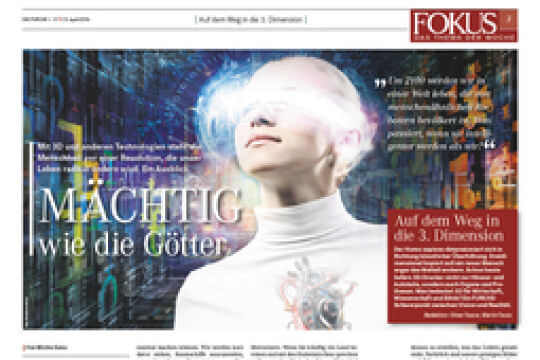

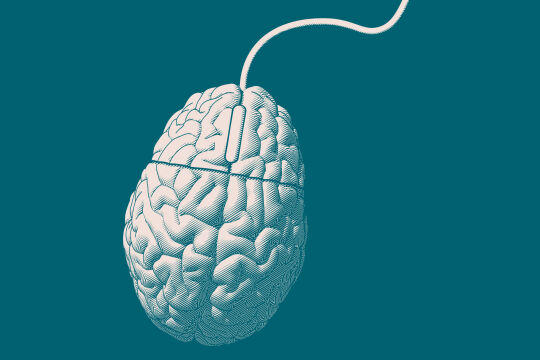

Zahlreiche Zukunftsvisionen entstehen heute an den Schnittstellen von Hirnforschung und Technologie. Daraus erwachsen ethisch und politisch heikle Fragen.

Zahlreiche Zukunftsvisionen entstehen heute an den Schnittstellen von Hirnforschung und Technologie. Daraus erwachsen ethisch und politisch heikle Fragen.

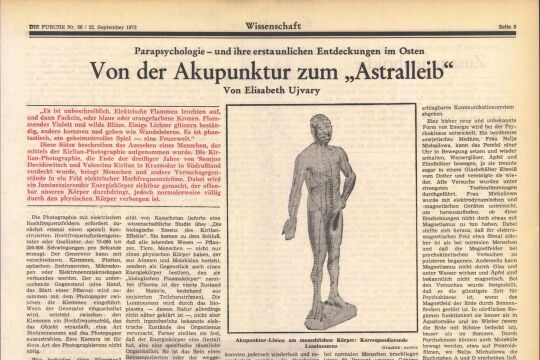

Weniger als eineinhalb Kilo wiegt ein menschliches Gehirn, seine beiden Hälften sehen mit ihren vielen Windungen fast so aus wie eine Walnuss, die man gerade aus der Schale geholt hat. Ohne dieses schleimig-feuchte Organ, das über das vegetative Nervensystem im Körper verankert ist, können wir nicht leben. Es ist eine evolutionäre Errungenschaft, die Menschen mit Reptilien und anderen Säugetieren teilen. Was Homo sapiens von anderen unterscheidet: schätzungsweise bis zu 100 Milliarden vernetzte Neuronen, genährt durch den Körper; mit einem komplexen Zusammenspiel von Hirnarealen, die u. a. höherstufiges Denken und Sprechen ermöglichen.

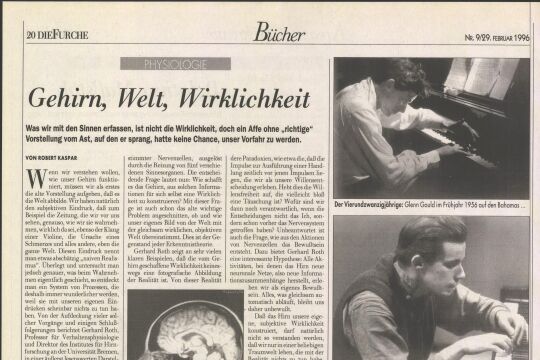

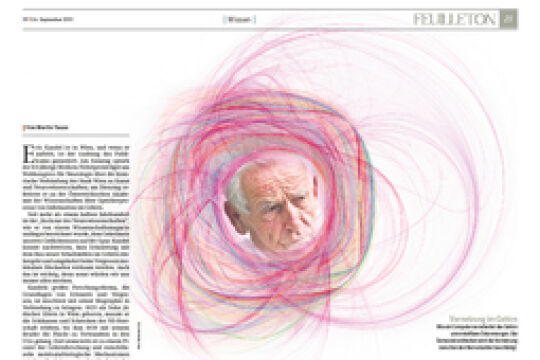

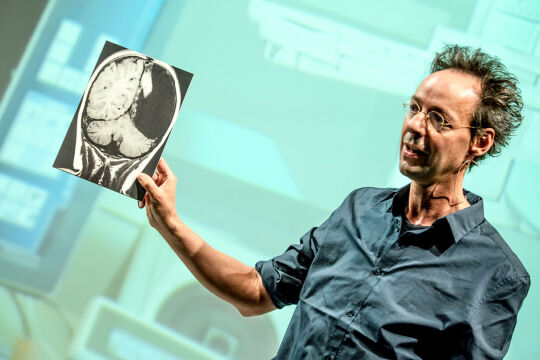

In den letzten Jahrzehnten ist das Gehirn immer mehr ins Zentrum medizinisch-biologischer Forschung gerückt und hat dabei ein gewisses Eigenleben entwickelt. Wie sagte doch unlängst ein Künstler: Alles, was in meinem Hirn ist, hängt hier an den Wänden. Mein Hirn und ich – zwei oder eins? Angenommen, mein Gehirn läge in einer Petrischale – was voraussetzte, dass der Rest, der Körper, nicht mehr funktionsfähig ist –, wäre dies dann noch Ursula Baatz? Oder nur das Gehirn von ihr? Und wo wäre, was sie gelebt, geliebt hat? Ihre Lebenserfahrungen? Zurück ins Jahr 1990: Ray Kurzweil, Leiter der technologischen Entwicklung bei Google, meint, dass es künftig möglich sein werde, unsterblich zu werden, indem die Inhalte des Gehirns als Daten abgespeichert würden. Kann es einen elektronischen Doppelgänger geben? Ein elektronisches Derivat der Seele– oder doch des Denkens? Eine waghalsige Prognose, die viele Fragen aufwirft.

Chatbots als „statistische Papageien“

Für den Philosophen René Descartes (1596–1650) war klar: Geist und „ausgedehnte Dinge“ sind zwei verschiedene Dimensionen. Menschen sind daher „doppelt“: Geist und ausgedehntes Körperding. Bis um 1800 galt das Gehirn als „Organ der Seele“, als Werkzeug oder Maschine, die von der Seele bedient wird. Doch was, wenn jemand zum Beispiel Sprachstörungen hatte? Der Arzt Franz Joseph Gall meinte damals, dass Fähigkeiten wie Sprechen oder Denken in bestimmten Bereichen des Gehirns lokalisiert seien, was man an der Schädelform erkennen könne. Seine „phrenologische“ Landkarte des Schädels kann man heute im Museum Josephinum in Wien bewundern.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!