Durchleuchtete Körper

FOKUS

Felix Hasler: „Ein wissenschaftlicher Sündenfall“

An der rasanten Entwicklung bildgebender Verfahren hat sich ein „Hype“ der Hirnforschung entzündet. Felix Hasler hat diesen Trend von Anfang an kritisch beobachtet. Über die gefährliche Suggestivkraft der bunten Bilder und das enttäuschende „Human Brain Project“.

An der rasanten Entwicklung bildgebender Verfahren hat sich ein „Hype“ der Hirnforschung entzündet. Felix Hasler hat diesen Trend von Anfang an kritisch beobachtet. Über die gefährliche Suggestivkraft der bunten Bilder und das enttäuschende „Human Brain Project“.

Mit dem Buch „Neuromythologie“ ist Felix Hasler 2013 einem breiteren Publikum bekannt geworden. In dieser „Streitschrift gegen die Deutungsmacht der Hirnforschung“ dekonstruiert er die wissenschaftlichen Ansprüche, die rund um die Jahrtausendwende in den „Dekaden des Gehirns“ genährt wurden. Der gebürtige Liechtensteiner ist studierter Pharmakologe und arbeitet an der „School of Mind and Brain“ der Humboldt-Universität Berlin. Zudem ist Hasler Gastforscher am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Sein neues Buch „Aufstieg und Fall der biologischen Psychiatrie“ erscheint im April beim Transcript-Verlag. Die FURCHE führte mit ihm ein telefonisches Interview.

DIE FURCHE: Wilhelm Conrad Röntgen hat mit seiner Entdeckung eine neue Ära in der Medizin eröffnet. Wo stehen wir heute?

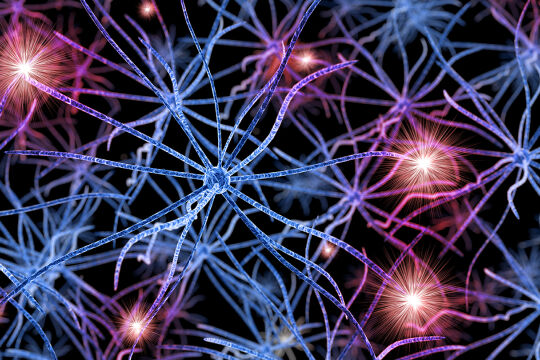

Felix Hasler: Das erste Röntgenbild von 1895 war eine faszinierende Innovation. Es zeigt die Hand von Röntgens Frau: Das Bild der Fingerknochen mit dem Ehering war der sichtbare Beweis dafür, dass die Strahlen den Menschen durchleuchten können und zur Bildgebung geeignet sind. Damit war es zum ersten Mal möglich, ohne blutiges Aufschneiden in den Körper hineinzusehen. Seither können Ärzte Krankheitsprozesse im Körper lokalisieren: Das Röntgenbild zeigt etwas, das man von außen nicht sieht, aber trotzdem da ist – zum Beispiel ein verletztes Gelenk oder ein gebrochenes Bein. Mittlerweile gibt es hochpräzise Verfahren wie die Positronen-Emissionstomographie, kurz PET, mit denen man sogar sehen kann, wo Medikamente an die mikroskopisch kleinen Rezeptoren im Körper binden.

DIE FURCHE: Die funktionelle Magnetresonanz-Tomographie (fMRT) gilt heute gleichsam als der Ferrari unter den bildgebenden Verfahren, weil sie sogar die Aktivität der Nervenzellen im Gehirn differenziert darstellen kann ...

Hasler: Und genau hier muss man aufpassen, weil die fMRT-Bilder aus komplexen und auch fehleranfälligen Berechnungen entstehen. Man hat den Eindruck, ein quasifotografisches Abbild des Gehirns zu sehen; aber die Visualisierung zeigt etwas, das nicht wirklich da ist. Man glaubte, dem Gehirn beim Denken zusehen zu können, doch das war eine Täuschung. Beim großen „Neuro-Hype“ um die Jahrtausendwende dienten diese bunten Bilder dazu, das ganze Menschsein auf bloße Hirnprozesse herunterzubrechen. Man suchte zum Beispiel nach Arealen im Gehirn, die Menschen eine Kaufentscheidung treffen, sich verlieben oder ein Verbrechen begehen lassen. Diese überzogenen Deutungen waren drastisch gesagt ein wissenschaftlicher Sündenfall!

DIE FURCHE: Aber die Bildgebung des Gehirns ist doch wichtig für die Erforschung der Schnittstellen von Körper und Geist!

Hasler: Bei neurologischen Erkrankungen wie Parkinson oder Demenz sind diese Bilder essenziell, um die Forschung voranzutreiben und die Behandlung zu verbessern. So ermöglicht etwa die fMRT eine exakte Vorbereitung von Operationen. Wenn man Läsionen entdecken will, macht es keinen Unterschied, ob man ins Gehirn, ins Herz oder in die Leber schaut. Aber sobald es darum geht, komplexe geistige Prozesse zu erforschen, ist der maschinelle Blick ins Gehirn unzureichend – egal, ob es ums Verlieben oder um Verbrechen geht. Um zu verstehen, was ein Gedicht in uns auslöst, ist die Bildgebung komplett unbrauchbar.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!