Gründlich danebengegangen ist der neue "Hoffmann“ im Theater an der Wien. Weder szenisch noch musikalisch erschließt sich irgendeine Art von Konzept.

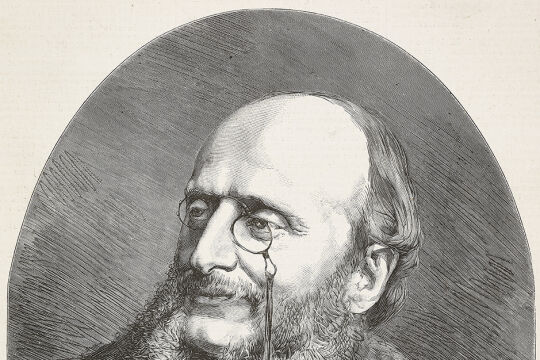

Gioacchino Rossini nannte Jacques Offenbach den "Mozart der Champs-Élysées“, Nietzsche stellte dessen Genialität gar über die von Richard Wagner. Trotzdem hat sich das Klischee erhalten, in Offenbach vor allem den Erfinder der Operette zu sehen. Dabei haben seine Werke nichts mit den Beispielen wienerischer Prägung zu tun - und er selbst hat die Bezeichnung Operette nur für seine Einakter gewählt. Ihm ist vielmehr die Gattung des satirischen Musiktheaters zu danken.

Bindungslose Kreative

Dies kommt auch in seinem Hauptwerk, "Les contes d’Hoffmann“, zum Ausdruck. Faszinierend, wie die Gesellschaft aufs Korn genommen, ihr richtiggehend ein Spiegel vorgehalten wird. Die Grundfrage des Sujets wird dabei nie verdeckt: Lässt sich verschmähte Liebe durch Kunst sublimieren? Ein ewiges Thema, auf das sich mehrfach Antworten finden lassen. Nicht überraschend, dass auch Offenbach lange überlegte, wie er seinen - noch dazu autobiografisch gefärbten - Fünfakter enden lassen sollte. Dass er vor der Uraufführung des Werks starb, den fünften Akt nur skizzenhaft überließ, macht die Sache nicht einfacher.

Mittlerweile liegen genügend Dokumente vor, um zu einer Finallösung zu finden, die Offenbachs Intentionen nahekommt und Raum für Interpretationen lässt, wie auch diese vom Hollywood-Regisseur William Friedkin szenisch verantwortete Produktion im Theater an der Wien demonstriert. Seine Sicht: Kreative Menschen sind zu keiner Bindung fähig. Das muss auch Hoffmann einsehen, das Verhältnis mit seiner Muse bleibt platonisch, die angestrebte Beziehung mit seiner angebeteten Stella scheitert. Wenigstens das lässt sich aus dem in die Atmosphäre eines unpassenden Sonnenuntergangs getauchten Schlusstableau ablesen. Warum das, wie Friedkin im Programmheft ausführt, trotzdem ein hoffnungsvolles Finale sein soll, bleibt offen.

Wie überhaupt in diesen mehr als drei Stunden bestenfalls ansatzweise erkennbar ist, welche Botschaft der erfolgreiche Filmregisseur überbringen will. Die Personen wirken meist wie zufällig arrangiert, stehen an der Rampe, Interaktionen werden kaum deutlich. Wenigstens darüber, dass Friedkin in den vier Bösewichtern das Alter Ego Hoffmanns sieht, besteht kein Zweifel, tragen sie doch die gleiche Bekleidung.

Wie bringt es der Darsteller des Frantz auf den Punkt: "Aber singen ist nicht leicht.“ Tatsächlich, auch musikalisch wollte es an diesem Premierenabend nicht klappen. Nur mit großer, im Laufe der Vorstellung immer deutlicher werdenden Anstrengung und gepressten Höhen versuchte sich Kurt Streit an der Titelpartie. Selbstverständliche Virtuosität, gar Brillanz und Artikulationsklarheit waren auch nicht die Sache seiner ebenso schwer enttäuschenden einstigen Geliebten Olympia (Mari Eriksmoen), Antonia (Juanita Lascarro) und Giulietta (Angel Blue). Glanzlos Magdalena Anna Hofmanns Stella.

Treppenlandschaft auf der Bühne

Dass es sich bei Lindorf, Coppélius, Dr. Miracle und Dapertutto um ausgerissene Bösewichte handelt, wurde in Aris Argiris’ Gestaltung weder sängerisch noch darstellerisch deutlich. Aber auch nicht, dass die Regie ernsthaft an einer konzisen Charakteristik der vier mit Andreas Conrad gleichfalls nur durchschnittlich besetzten Dienerrollen gearbeitet hätte. Oliver Ringelhahns Spalanzani blieb ebenso farblos wie Roxana Constantinescu als La Muse /Nicklausse. Ganz in dieses Bild reihten sich die übrigen Protagonisten ein, für die Michael Curry eine Treppenlandschaft als wenig aussagekräftige Bühnenarchitektur errichtet hatte.

Blieb als einziger Pluspunkt der wiederum exzellente Arnold Schoenberg Chor. Denn dass dem Dirigenten Riccardo Frizza dieser Offenbach ein Anliegen wäre, ließ er an diesem Abend nicht einmal ansatzweise aufblitzen.

Weitere Termine

23., 25., 27., 29. März

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)

_RET.jpg)