Begabt mit tierischem Teamgeist

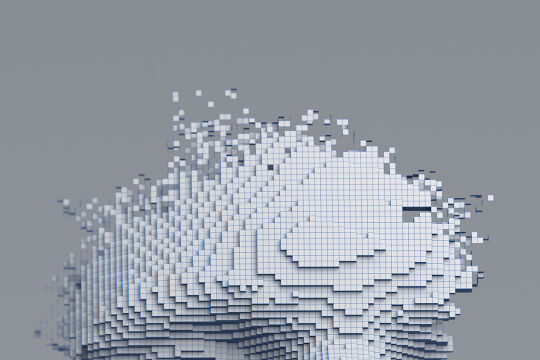

Spalten ist leichter als über die Grenzen hinweg zu verbinden: Unser evolutionäres Erbe richtet Mitgefühl primär auf die eigene Gruppe aus.

Spalten ist leichter als über die Grenzen hinweg zu verbinden: Unser evolutionäres Erbe richtet Mitgefühl primär auf die eigene Gruppe aus.

Erdmännchen sind fotogene Tiere und auf YouTube bereits richtige Video-Stars: Sie können sich auf ihre Hinterbeine stellen und neigen zu kuscheligem Körperkontakt mit ihren Artgenossen. Wenn sie morgens ihre unterirdischen Bauten verlassen, stehen sie oft wie eine Fußballmannschaft bei der Hymne vor dem Match. Manche ihrer "Teamspieler" haben eine Wächterfunktion: Sie sitzen vor dem Bau und schlagen Alarm, wenn ein Fressfeind sich nähert. Die ganze Mannschaft ist dann gewarnt.

Für Katharina Hirschenhauser dienten die putzigen Schleichkatzen als Paradebeispiel, um ein hochsoziales Gruppenleben im Tierreich zu verdeutlichen: Erdmännchen sind Bündnispartner in einem Netzwerk, bei dem durch Kooperation eine Schutzwirkung für die Gruppe erwächst. "Wenn ein Tier dem anderen hilft, können dadurch beide ihre direkte Fitness erhöhen", sagte die Verhaltensbiologin in ihrem Vortrag beim Biologicum Almtal. Gut möglich, dass diese Kooperation als Nebenprodukt einer egoistischen Strategie entstanden ist, so Hirschenhauser. Denn nur die satt gefressenen Erdmännchen übernehmen die Wächterrolle, die noch dazu mit einem guten "Ansehen" verbunden ist.

Das Urdrama der Evolution

Dass es im Tierreich "menschelt" und es unter Menschen ganz schön tierisch zugehen kann, ist der Angelpunkt des Biologicum Almtal. Menschliches Verhalten verstehen zu wollen, ohne zugleich dessen biologisches Erbe in den Blick zu nehmen, wäre so, wie wenn man die Rechnung ohne den Wirt zu machen versucht. Das große Thema der heurigen Veranstaltung war "Dazugehören -fremd sein": Zur Diskussion standen das universell zu beobachtende Abgrenzen von "den Anderen" sowie die Bedingungen für ein "Miteinander" über die Grenzen der eigenen Gruppe hinweg. Wie die politische und gesellschaftliche Realität zeigt, ist das alles andere als eine leichte Aufgabe. Das Spiel mit der Spaltung erscheint derzeit Erfolg versprechender. Liegt das vielleicht daran, dass es eher den biologischen Tatsachen entspricht? Die evolutionäre Logik von Fressen und Gefressenwerden ist schließlich wie ein blutiges Muster in den Teppich der Weltgeschichte eingewebt.

Weniger düster ausgedrückt: Weltgeschichte lässt sich bis jetzt als Fußballspiel begreifen, bei dem immer wieder aufs Neue das Match "Wir gegen die Anderen" durchexerziert wird, unter heftigster emotionaler Beteiligung der Fans. Vielleicht ist Fußball deshalb das weltweit beliebteste Spiel, weil darin das Urdrama der Evolution leichtfüßig re-inszeniert wird. Die farbigen Dressen dienen als Symbolmarker der sozialen Identität: Sie stärken die Kohäsion nach innen und verdeutlichen die Rivalität zwischen den Gruppen.

"Für soziale Arten stellte die Gruppenzugehörigkeit schon immer einen Überlebensvorteil dar", so Katharina Hirschenhauser. Das hat sich auch biologisch niedergeschlagen. Das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, tut richtig weh: Forscher haben gezeigt, dass es dieselben Nervenzentren im Gehirn aktiviert wie körperlich bedingter Schmerz. Ebenso gibt es die natürliche Neigung, gegen Fremdgruppen rascher in Wut zu geraten und dieselben Ereignisse schneller als "unfair" zu bewerten. Fußballstadien werden bekanntlich leicht zu "Hexenkesseln", gerade auch wenn Fouls das Spiel beeinflussen und der Schiedsrichter die rote Karte zückt.

Tatsächlich zeigen Fußballanhänger eine größere Hilfsbereitschaft, wenn ein Fan der eigenen Mannschaft an Schmerzen leidet als ein Fan des rivalisierenden Teams: Sie sind dann eher bereit, selbst Schmerzen auf sich zu nehmen, um die des anderen zu lindern, wie eine Schweizer Studie gezeigt hat. Bereits beim Blick ins Gehirn erkannten die Forscher einen größeren empathischen Impuls, wenn man dem Fan des eigenen Teams beim Leiden zusah. War es jemand von der gegnerischen Mannschaft, konnte es hingegen schon vorkommen, dass die Versuchsteilnehmer sogar eine geheime Freude daran verspürten, wie das Aufblitzen in den Belohnungsbahnen des Gehirns verriet.

Experimente mit Schmerz und Empathie

Um mit anderen Menschen in eine gute Beziehung zu treten, bedarf es der Empathie -der Fähigkeit und Bereitschaft, die Gefühlswelt der Anderen zu verstehen. "Doch unsere Fähigkeit zur Empathie wird durch das Faktum der Gruppenzugehörigkeit verzerrt", erläuterte Claus Lamm beim Biologicum. Der Neuropsychologe präsentierte auch andere Experimente, die genau dies bestätigen: Wenn man etwa zusehen muss, wie mit einer Nadel in eine Hand gestochen wird, ist das Empathie-Netzwerk im Gehirn stärker aktiviert, wenn die Hände der eigenen Ethnie angehören. Bei einer weißen Hand leiden weiße Versuchsteilnehmer also viel mehr mit als wenn die Hand schwarz ist. Ähnliches lässt sich beobachten, wenn in die Wange gestochen wird: Europäer sind empathischer mit kaukasischen als mit chinesischen Gesichtern. Und in einem Versuch mit jungen Frauen, die sich entweder sehr freizügig oder stark verhüllt angezogen hatten, zeigte sich beim sexualisierten Auftreten eine verminderte empathische Reaktion der Versuchsteilnehmer.

Die Fähigkeit zur Empathie ist uns im Prinzip angeboren. Sie ist die Grundlage für prosoziales, helfendes und altruistisches Verhalten. Schon sehr früh sind Kleinkinder dazu in der Lage. "Wir sind von Natur aus darauf getrimmt, die Gefühle anderer wahrnehmen zu können", so Lamm. "Doch unsere Empathiefähigkeit sowie auch das daraus folgende altruistische Verhalten können sehr selektiv und einseitig sein. Wir empfinden Empathie vor allem für Personen, die uns 'ähnlicher' sind." Diese Ähnlichkeit kann biologisch sein im Sinne einer genetischen Verwandtschaft, oder auch kulturell: Dann betrifft sie die soziale Gruppenzugehörigkeit wie den Status und die gemeinsamen Werte -von der Religion bis zum geliebten Fußballverein.

"Mögen alle Wesen glücklich sein"

Grundlage für diese einseitige Ausrichtung scheinen biologische Mechanismen zu sein, die für unsere Evolution als "Herdentier" wesentlich waren, resümierte Lamm: "Empathie alleine macht uns noch nicht zu 'besseren Menschen'. Wir grenzen dadurch nicht weniger aus, ja sogar das Gegenteil könnte eintreten." Das passiert, wenn man Empathie bewusst nur auf die eigene Gruppe beschränkt -so wie es etwa Donald Trump mit seiner "America first"-Politik betreibt.

Die gute Nachricht: Der Mensch ist seinem biologischen Erbe nicht hilflos ausgeliefert. Er vermag ethisch-moralische Prinzipien nicht nur theoretisch in die Welt zu setzen, sondern ist auch fähig, sie im Leben zu üben und zu kultivieren. Er kann sich bewusst dafür entscheiden, das Feld seines Wohlwollens und seines Mitgefühls immer weiter auszudehnen. "Mögen alle Wesen glücklich sein", heißt es etwa in der buddhistischen "Metta"-Meditation. "Der Mensch hat ein enormes kooperatives Potenzial, auch zwischen Nicht-Verwandten und ohne Gegenleistung", folgerte auch Katharina Hirschenhauser. Und unter günstigen Bedingungen zeigt sich bereits im Tierversuch: Helfen ist ansteckend.

Ausschluss schmerzt

Ausgrenzung bedroht das Gefühl menschlicher Existenz, da Zugehörigkeit ein psychologisches Grundbedürfnis ist. Sozialer Ausschluss aktiviert im Gehirn dieselben Nervenzentren wie körperlich bedingter Schmerz.

Das Spiel mit der Spaltung

Wir leben in einer Zeit der Polarisierung. Dahinter verbirgt sich die uralte Frage: Wer gehört dazu -und wer nicht? Das Gefühl von Fremdsein und Dazugehören ist evolutionär entstanden und hat stets die Geschichte geprägt. Sind daraus Einsichten für aktuelle Probleme abzuleiten? Ein Fokus zum Biologicum Almtal, das von 4. bis 6. Oktober in Grünau stattgefunden hat.

Redaktion: Martin Tauss

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!