Dieses Wort diffamiert nicht bestimmte Personen, sondern grundlegende Werte wie Solidarität, Erbarmen und Mitgefühl.

Moralapostel? Wortspender? Nervensäge? Unrealistischer Schwärmer? Wer oder was ist ein Gutmensch? Nicht von ungefähr im Gefolge des Zusammenbruchs der kommunistischen Regime in Osteuropa tauchte zu Beginn der neunziger Jahre in der westdeutschen Neonazi-szene eine sonderbare Sprachschöpfung auf: der Gutmensch. Mit österreichischer Verspätung geistert dieses Wort nun als Kampfvokabel durch die politische Auseinandersetzung.

Es ist aber nicht Rechtsauslegern wie Jörg Haider und seinem Ideologieberater Andreas Mölzer vorbehalten, dieses Wort als Schimpfwort zu gebrauchen. Auch der Feuilletonist im Zeitgeistmagazin verwendet das Vokabel diskriminierend. Gutmenschen sind "mega out", soll heißen langweilig, abgestanden, moralinsauer, ganz und gar unmodern einfach. Menschen auf jeden Fall, die uns allen den Spaß verderben wollen. Erstaunlich, mit welcher Leichtfertigkeit selbst in konservativ-bürgerlichen Kreisen das Vokabel aus der Neonaziszene die Runde macht. Und das Wort kommt auch dem pragmatisch wie zynisch gewordenen Sozialdemokraten über die Lippen, wenn er diesen Uneinsichtigen, die keine Ahnung von den Mechanismen der Macht und ihrer Erhaltung haben, die Notwendigkeit einer rigorosen Asylpolitik zu erklären versucht.

Eine erstaunliche Allianz allemal. In einer sonderbaren Mischung aus Ohnmacht, Hilflosigkeit und kaschierendem Aktionismus reduziert sich die politische Auseinandersetzung immer mehr auf eine Ebene von Zeichen, Symbolen, Signalen und Reizwörtern. Gutmensch ist so ein Ausdruck. Aber es ist mehr als nur ein Schimpfwort, es ist ein gesellschaftliches Symptom. Hinter dem zunehmenden Sprachgebrauch dieses Reizvokabels kommen tiefgreifend veränderte Verhältnisse, Verschiebungen und Verunsicherungen zum Ausdruck. Bislang war es zumindest noch rhetorischer Konsens in Sonntagsreden, dass eine Gesellschaft als Grundlage ein Mindestmaß an Solidarität und Mitgefühl braucht, auch wenn das gesellschaftliche Klima faktisch schon ganz anders aussieht. Die zunehmend öffentliche und bekennerische Verspottung solidarischen Handelns bedeutet aber einen tiefen Einschnitt in ein gesellschaftliches Grundverständnis.

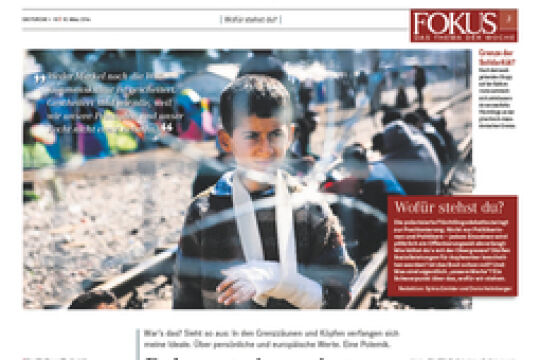

Mit der diskreditierenden Verwendung dieses Wortes geht es ja in erster Linie darum, die Absichten, Anliegen und Haltungen der Gutmenschen zu treffen. Wenn man Gutmenschen - überaus verkürzt - definieren will als jene, die noch bereit sind, "das Leid des anderen wahrzunehmen" (Johann Baptist Metz) und dagegen etwas zu unternehmen, so wird mit der Degradierung zum Schimpfwort auch eine Haltung lächerlich gemacht und für obsolet erklärt. Wer sich - jenseits seiner Aktiennotierungen - in den öffentlichen Diskurs einmischt und für Fremde, Flüchtlinge und Minderheiten Partei ergreift, steht schnell im schwerwiegenden Verdacht des Gutmenschentums.

Eben wurde in bürgerlichen Kreisen das Ehrenamt wieder entdeckt, in höchsten Tönen gewürdigt und zelebriert. Dabei stellt sich allerdings die mehr als semantische Frage, wo die Grenze zwischen dem hochgelobten Ehrenamtlichen und der Spottfigur des Gutmenschen zu ziehen ist. Ist eine ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Flüchtlingsbetreuung von SOS-Menschenrechte als Gutmensch zu verspotten, weil sich der Verein auch politisch äußert, während die Rot-Kreuz-Helferin, solange sie ihre Arbeit tut und dabei unpolitisch bleibt, entsprechend zu würdigen ist?

Niemand hat das Wort Gutmensch je zur Selbstdefinition verwendet. Das Wort war immer gegen andere gerichtet, und es versucht zu unterstellen, dass sich jene, die sich engagieren und zugleich politisch artikulieren, sich selbst als etwas Besseres, als besonders gute Menschen empfinden. Da sich aber kaum jemand den Schuh des Gutmenschen anzieht - es gibt weder Mitgliedsausweis noch Jahreshauptversammlung -, diffamiert dieses Wort nicht bestimmte Personen, sondern grundlegende gesellschaftliche Werte wie Solidarität, Erbarmen und Mitgefühl.

Solange man nicht konkret wird und Personen, Organisationen oder Projekte benennt, lässt sich ungefährdet und leicht spotten. Ich bin in jedem Fall für die mühevolle Anstrengung, konkret zu werden, und ganz bei Matthias Claudius: Sitze nicht, wo die Spötter sitzen, sie sind die elendsten unter den Kreaturen. Mindestens genauso wichtig ist es, die Positionen jener genauer zu beleuchten, die andere so gern als Gutmenschen verspotten. Frei nach Paul Wazlawick: "Was Fritz über Franz sagt, sagt mehr über Fritz als über Franz." Wohin geht die politische Reise, wenn wir jenen folgen, die Solidarität für obsolet erklären und Mitgefühl für sentimentalen Luxus halten? Wird in einer sonderbaren Mischung aus Langeweile, Lust an neuen gesellschaftlichen Abenteuern, purem Zynismus und beinhart rechter Ideologie die Demontage kultureller wie zivilisatorischer Standards in Kauf genommen? Will man die Regeln und das Abenteuer der freien Wildbahn als politisches Leitmotiv?

Besonderer Angriffspunkt der extremen Rechten im "überkommenen" System ist das "jüdisch-christliche Gift der Gleichheit". Damit wird die kulturgeschichtlich wichtigste Leistung der christlich-jüdischen Tradition, die Gleichwertigkeit aller Menschen zum zentralen Angriffsziel der Herrenmenschenideologie. Sie setzt im diametralen Gegensatz zur Gleichwertigkeit auf das naturgesetzliche Prinzip der Stärke, auch ohne moralische Legitimation. Das Starke wird zum Guten erklärt und Stärke damit definiert , sich vom Leid des anderen nicht beeindrucken zu lassen. Befremdlich nur, wer hier mit diesen Wölfen mitheult.

Der Autor

ist Hochschulprofessor für Dramaturgie und Drehbuch in Köln, Filmemacher und Vorsitzender von SOS-Menschenrechte.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!