Der Mensch ist der Auffassung, dass die Gesellschaft fair sein sollte. Und es ist sicher richtig, dass der erste intuitive Anspruch an die Gesellschaft Gerechtigkeit ist. So ist das von frühester Jugend an. Der Ausruf "Das ist nicht fair!" ist vermutlich die dringenste Kritik unserer Kinder (der nächstfolgende ist "Du hast es aber versprochen!") Jeder Erwachsene weiß freilich, wie schwer es ist, fair zu sein, manchmal auch unmöglich.

Aber in der Kinderwelt, sagen wir unter Brüdern, ist es so, dass es das einzelne Kind glücklicher macht, wenn niemand ein Geschenk bekommt, als wenn der Bruder ein größeres erhält als man selbst. Und nun können wir uns fragen, ob das in der Welt der Erwachsenen anders ist. Verhaltensökonomen gaben an zwei Personen eine bestimmte Menge Geldes und fragten dann, ob sie einen kleineren Teil des Geldes behalten wollten, wenn sie den anderen Teil einem anderen abgeben mussten. Das Ergebnis: Statt mit weniger Geld zufrieden zu sein, entschied sich die Mehrheit dafür, gar kein Geld zu bekommen. Es kommt den meisten also nicht darauf an, ob man etwas bekommt, sondern was sie in Relation zu den anderen erhalten. Das ist aber das Gegenteil davon, was die klassische Theorie uns predigt, die nur von Nutzen spricht.

Der Übergang von Gerechtigkeit zu Ungerechtigkeit ist das Ziel aller Spiele. Am Anfang sind alle gleich, am Ende gewinnt der Reichste und Mächtigste, nachdem am Spielfeld umverteilt wurde. Monopoly ist dafür das beste Beispiel. Aber es gibt auch eine positive Ungerechtigkeit. Etwa die biblische Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Da zahlt der Herr dem Arbeiter der nur eine Stunde arbeitete, genausoviel wie jenen, die den ganzen Tag arbeiteten. Die Ungerechtigkeit drehte sich also ins positive. Manchmal schenkt das Schicksal Glück. In diesem Sinne ist auch Gott ungerecht. Gott sei dank.

Der Autor ist Professor für Ökonomie an der Karlsuniversität Prag

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

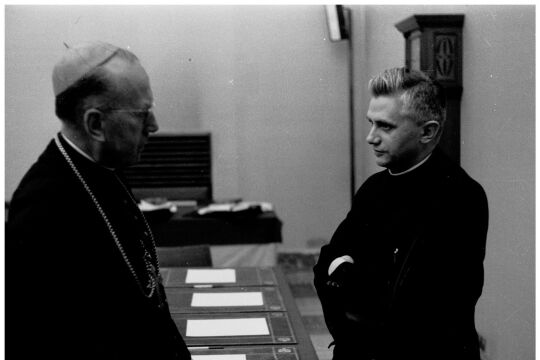

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!