Teure Revolution

Die Autorin dieses Beitra- ges ist Biochemikerin und Mitarbeiterin des Institutes für Internationale Zusam- menarbeit HZ. Sie arbeitete als Entwicklungshelferin in Malaysia.

Die Autorin dieses Beitra- ges ist Biochemikerin und Mitarbeiterin des Institutes für Internationale Zusam- menarbeit HZ. Sie arbeitete als Entwicklungshelferin in Malaysia.

Es ist mehr als zehn Jahre her, daß durch Zufall die Weichen für die Entstehung von RAFI ge- stellt wurden. Pat Mooney stand in einem Reisfeld in Sri Lanka und hörte einem Bauern zu, der sich bitter darüber beklagte, daß das Reissaatgut, das er früher verwen- dete, nicht mehr zu finden sei. Er war unzufrieden mit den neuen Sorten, wollte zurückgreifen auf die altbewährten, durch jahrhunder- telange Selektion an die regionalen Gegebenheiten angepaßten. Aber die gab es nicht mehr.

Wenig später traf er auf einer Konferenz einen Mitautor des Bu- ches „Der Mythos vom Hunger", Cary Fowler. Es stellte sich heraus, daß dieser sich mit der genetischen Erosion, dem Verschwinden wert- voller Pflanzensorten durch den Einsatz moderner Produktionsmit- tel in der „Grünen Revolution", bereits beschäftigt hatte. Daraus entwickelte sich Rural Advance- ment Fund International - RAFI, heute eine selbständige nichtstaat- liche Organisation.

Der russische Botaniker Wawi- low erkannte schon in den zwanzi- ger Jahren den Wert der ungeheu- ren Sortenvielfalt innerhalb der Arten; Die Pflanzen verfügen über einen Pool von Erbanlagen, aus dem die Züchter schöpfen. Eine Sorte, die gegen eine Krankheit, einen Schädling, resistent ist, kann von unschätzbarem Wert sein, wenn es gilt, ein Land vor katastrophalen Mißernten zu bewahren, indem man diese Eigenschaft in die bestehen- den Sorten einkreuzt. Wawilow erkannte auch die Gefahr der Aus- rottung ungenutzter Sorten, ge- nannt genetische Erosion.

Er stellte fest, daß die Ursprungs- länder eines Großteils der Nutz- pflanzen und fast aller Nahrungs- mittelpflanzen in der Dritten Welt liegen, wo sie auch in ihrer größten Vielfalt vorkommen. Nur ein Zen- trum pflanzengenetischer Vielfalt liegt nicht im Süden. Dieser ver- dankt seinen Genreichtum nicht nur klimatischer Begünstigung wäh- rend der Eiszeiten, sondern auch jahrtausendelanger Pflege, Selek- tion und pflanzenzüchterischem Genie der dortigen Bauern.

Wawilow schloß, daß Konservie- rungsmaßnahmen gesetzt werden müssen, um die Vielfalt an Erban- lagen vor der Vernichtung zu be- wahren. Er schlug Genbanken vor und führte viele Saatgutsammeiex- peditionen durch, um seine erste Genbank in Leningrad aufzubau- en.

Seine Idee setzte sich durch. Genbanken entstanden in den vier- ziger und fünfziger Jahren und wurden von Stiftungen wie Rocke- feiler und Ford gefördert. Die In- dustrie durfte profitable Konse- quenzen erwarten.

Unbezahlbares Saatgut wurde vom Süden in den Norden trans- portiert und dort gelagert. Die Länder des Nordens, denen die Genbanken gehören, haben natür- lich freien Zugang zum Genmate- rial, ihre Freunde selbstverständ- lich auch. Bei „Feinden" ist es nicht so. Immer wieder gab es Embargos für Saatgut. Die USA legten ihre Absichten der internationalen Organisation, die für Saatgutkon- servierung auf internationaler Ebene verantwortlich ist, dem In- ternational Board on Plant Genetic Resources (IBPGR), ganz offen dar: „Wie Sie wissen, war unsere Politik viele Jahre lang freier Austausch von Keimmaterial mit den meisten Ländern der Welt. Politische Über- legungen erzwangen zeitweise den Ausschluß weniger Länder."

Länder, gegen die US-Embargos bestanden oder bestehen: Afghani- stan, Albanien, Kuba, Iran, Kam- bodscha, Libyen, Nikaragua, Nord- korea, die Sowjetunion, Vietnam. Auf diese Weise kann es dazu kommen, daß dem Ursprungsland eines Saatgutes der Zugang zu sei- nem eigenen Keimmaterial ver- wehrt wird. Zum überwiegenden Großteil sind dies Länder der Drit- ten Welt.

Im Prinzip ha- ben aber alle Länder freien Zugang. Jedoch ist dies bei Wei- terzüchtungen, die auf dem Saat- gut der Genban- ken, also dem Genmaterial der Dritten Welt ba- sieren, wenn sie von der Industrie entwickelt wer- den, wie es heute hauptsächlich geschieht, nicht der Fall. Diese Sorten wurden bisher unter Sor- tenschutz ge- stellt, der dem Patentschutz nahekommt, aber gewisse Freihei- ten läßt. In den USA werden sie neuerdings pa- tentiert. Die USA drängen in Gre- mien wie GATT und durch direk- ten Druck darauf, daß ihre weitrei- chenden Patent- vorstellungen, die Monopolen für ganze Spezies gleichkommen, weltweit durch- gesetzt werden. Auch in der EG gibt es starke Bestrebungen, Patentinhaber in noch nie dagewe- sener Weise mit Rechten an Lebensformen auszustatten.

Was das für die Konsumenten im Norden, die Wirt- schaft der Dritten Welt und speziell die Kleinbauern und Unterprivile- gierten bedeuten würde, ist nicht auszudenken. Wenn die USA ihre Forderungen bezüglich Normie- rung globaler Patentrechte auf ihre Standards durchsetzen, müßte die Dritte Welt Patentgebühren zah- len, die nach einer RAFI-Schätzung von 1989 die jährlichen Schulden- zahlungen (1988 rund 60 Milliar- den US-Dollar) verdoppeln oder verdreifachen könnten.

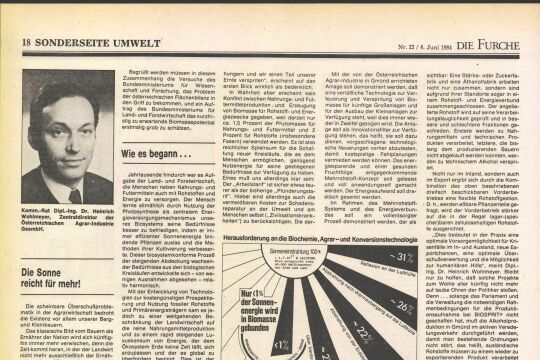

Die vom Mexikaner Norman Borlaug entwickelte Technologie der „Grünen Revolution" und die neuen Hochertragssorten würden, dachte man, den Hunger in der Welt ein für allemal ausrotten. Was er nicht bedacht hatte, war, daß Hun ger ein soziales Problem ist, immun gegen technologische Therapiever- suche. Selbst unter perfekten Be- dingungen konnten die Hocher tragspflanzen nur durch Zufuhr zusätzlicher Energie, also Kunst- dünger, mehr produzieren. Sie brauchten auch besonderen Schutz durch mehr Pestizide.

In der Lebensrealität der Klein- bauern des Südens verlor das Wunder an Glanz. Sie wurden abhängig davon, Saatgut, meist Hybridsaatgut, das nur ein oder zweimal gute Erträge bringt oder überhaupt unfruchtbar ist, zu kau- fen statt es selbst zu produzieren. Sie mußten auch die Chemikalien kaufen. Die idealen Wachstumsb':- dingungen konnten sie selten bie- ten, was wieder mehr Chemikalien oder weniger Ertrag oder beides bedeutete. Oft genügten die herge- brachten arbeitsintensiven Anbau- und Erntemethoden nicht mehr. Es mußten weitere Investitionen getä- tigt werden, während Arbeitsplät- ze verlorengingen, vor allem der Frauen.

Das einheitliche Saatgut war überaus empfindlich für klimati- sche Probleme, Krankheiten und Schädlinge, vor allem, wenn in Monokulturen angebaut. Im Ernst- fall war alles bedroht, während früher immer ein Teil des Misch- saatgutes irgendwelche Resisten- zen gegen eine Krankheit, einen Schädling, Trockenheit, Überflu- tung und so weiter aufwies. In In- donesien war plötzlich fast der ganze Reis Sumatras von einem neuen Reisschädling, für den die Hybridsorte besonders anfällig war, bedroht. Ein anderes Mal stellten Mäuse, die die weicheren Reisstäm- me der neuen Sorten bevorzugt fraßen, ein unvorhergesehenes Problem dar. Auch waren die neu- en Sorten aus Kreuzungen weniger verschiedener Ausgangssorten ent- standen, also eine Art Inzucht, die allgemein anfällig macht.

Trotz mehr Ertrag sank der Rein- gewinn der Kleinbauern in den Gebieten, in denen die Grüne Revo- lution von staatlicher Seite inten- siv, oft mit autoritären Maßnah- men, vorangetrieben wurde. Sie schlitterten in Abhängigkeit und Verarmung. Großplantagen konn- ten Investitionen und Risiken ver- kraften und profitierten auf Ko- sten der Kleinbauern. Auf den Philippinen, deren Kleinbauern besonders betroffen sind, führte eine Studie, die den Einnahmen- verlust der Kleinbauern aufzeigte, zum Umdenken von Kleinbauern und Wissenschaftlern, die nun gemeinsam neue Wege zu Saatgu- terhaltung und Eigenständigkeit suchen.

Was die neuen Sorten bereits an genetischer Vielfalt ausgerottet haben, ist kaum abzuschätzen - ein irreversibler Verlust. Mit jeder Pflanze werden auch andere Lebe- wesen ausgerottet. Peter Raven, Di- rektor des Botanischen Gartens von Missouri, schätzt, daß mit jeder Pflanze zehn bis 30 weitere Arten pflanzlichen oder tierischen Lebens verschwinden.

Es wird immer deutli- cher, daß die Biotechnolo- gien die genetischen Res- sourcen der ganzen und die Situation der Klein- bauern der Dritten Welt immer mehr beeinträchti- gen werden. Wieder ein- mal glauben Wissen- schaftler, daß sie ein Mit- tel zur Bekämpfung des Hungers gefunden haben, ohne in Betracht zu zie- hen, daß er ein Vertei- lungsproblem ist.

Trotz potentiell positi- ver Ansätze ist abzusehen, daß die Biotechnologien in der Dritten Welt soziale Entwurzelung und weitere Verschärfung der negati- ven Folgen der Grünen Revolution in Form der „Genrevolution" mit sich bringen werden. Noch dazu bedeutet die „Gen- revolution" immer größe- re Konzentrationen öko- nomischer Macht bei immer weni- ger transnationalen Konzernen.

Derzeit ist zu befürchten, daß viele arme Länder gezwungen sein werden, sich umzustellen. Das heißt zunächst Verluste, neue Investitio- nen, neue Kredite. Ein Großteil der Kleinbauern, die noch vorhanden sind, werden auf der Strecke blei- ben und sich mit mindestbezahlter Plantagenarbeit zufriedengeben müssen. Die Spirale von Armut, Abhängigkeit, Schulden und Zah- lungsunfähigkeit wird durch Pa- tentrechte und Biotechnologie, wie sie derzeit betrieben wird, weiter beschleunigt.

Seit 1977 führen RAFI-Mitarbei- ter die Bemühungen an, die pflan- zengenetischen Ressourcen mit Hilfe der Landwirtschaftsorgani- sation der UNO, der FAO, zu kon- servieren und zu nutzen. Sie spiel- ten eine bedeutende Rolle bei der Schaffung der FAO-Kommission für pflanzengenetische Ressourcen, einerlosen Vereinbarung, dieRicht- linien für Konservierung und Aus- tausch von pflanzengenetischem Material aussprach, und des inter- nationalen Fonds für pflanzenge- netische Ressourcen. Er soll von obligatorischen Zahlungen der Industrieländer gespeist werden. Das Geld soll zur Erhaltung und Nutzung der pflanzengenetischen Vielfalt in der Dritten Welt ver- wendet werden und eine Art Kom- pensation für die Leistungen der Bauern darstellen, die ihre Züch- tungen, die langfristig entwickelte Gemeinschaftsprodukte sind, nicht patentieren lassen können.

Viele Bauern der Dritten Welt haben die Vorteile ihrer alten Sor- ten erkannt und suchen zu ihnen zurückzukehren. Dabei stellt sich heraus, daß mit integrierten stand- ortgerechten Methoden der Ertrag dem der Hochertragssorten wenig, wenn überhaupt, nachsteht - bei geringeren Investitionen und Risi- ken und Erhaltung traditioneller Sozialstrukturen.