Wer das Sagen hat

FOKUSGleichheit und Effizienz

Gedanken der Philosophin Isolde Charim zu "Elite" beim Philosophicum Lech.

Gedanken der Philosophin Isolde Charim zu "Elite" beim Philosophicum Lech.

Heute, wo das Establishment als „kalt und arrogant“ erlebt wird, kann man nicht auf das Wohlwollen der Eliten wetten. Es ist klar, dass es gesellschaftlich einer Wiederherstellung der Bindungen zwischen oben und unten, zwischen Regierenden und Regierten bedarf. Aber wie soll diese entstehen? Es gibt den Weg der Konfrontation – diesen Weg haben etwa die „Gelbwesten“ in Frankreich gewählt. Und dies droht überall. Die „Gelbwesten“ haben gezeigt, dass es einer anderen Art von politischer Repräsentation bedarf: ein Gegenkonzept zu den auseinanderdriftenden Tendenzen der Gesellschaft. Was braucht es dazu? Die Ethik der Eliten – eine persönliche moralische Integrität? Der Philosoph Oskar Negt meinte, die Verantwortung für das Wohlergehen des Ganzen sei auch eine Charakterfrage, aber nicht nur. Ich würde weitergehen und sagen: Auf private Moral können wir nicht setzen, auch nicht auf Wohlwollen oder Aufgeklärtheit. All das sind unsichere Kantonisten.

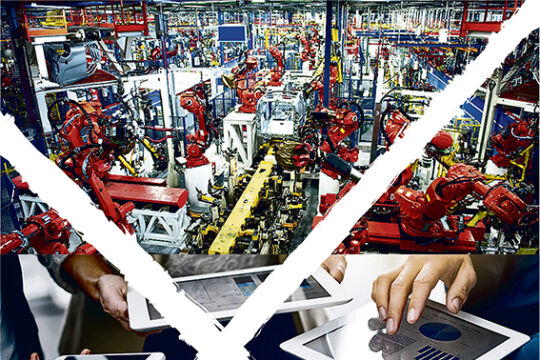

Den Spieß umdrehen

Die Eliten haben den Nicht-Eliten lange Zeit eine überzeugende Rede gehalten. Vielleicht ist nun die Zeit gekommen, den Spieß umzudrehen. Wenn man heute den Eliten eine Rede hält, wenn man sie überzeugen, bekehren, erziehen, überreden, verführen will – dann nicht, indem man an ihr Gewissen appelliert, sondern indem man ihnen ihren eigenen Diskurs entgegenhält. Die neuen Eliten werden nicht durch Ethik gewonnen, sondern durch ihr eigenes Prinzip: durch Erfolg. Eine Argumentation, wie sie Richard Wilkinson und Kate Pickett in ihrer Studie „Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind“ (Berlin 2009) bereits aufgezeigt haben. Die beiden wiesen anhand von empirischem Material aus aller Welt nach: Gerechte Gesellschaften funktionieren besser – für alle. Ungleichheit ist nicht für die einen gut und für die anderen schlecht. Ungleichheit lässt Gesellschaften insgesamt schlechter funktionieren. Egalitäre Gesellschaften hingegen sind in jeder Hinsicht erfolgreicher – für alle. Auch für die Privilegierten sind, so der erstaunliche Befund, gerechtere Gesellschaften besser.

Wenn gerechtere Gesellschaften nur für Unterprivilegierte besser wären, was man ja auf Anhieb denken würde, dann wäre die Forderung nach Umverteilung, nach mehr Gleichheit ein Einspruch gegen die Funktionsweise der Gesellschaft und der Ökonomie. Gerechtigkeit würde einen moralischen Diskurs erfordern, wie etwa Solidarität. Wenn aber egalitäre Gesellschaften für alle besser sind, dann bedarf die Gleichheit keiner moralischen Gründe. Für mehr Gleichheit einzutreten, bedarf dann keiner außerökonomischen Quellen der Gemeinsamkeit. Gesellschaftliche Verbundenheit muss nicht gegen Effizienz eingefordert werden; Gerechtigkeit ist dann vielmehr eine Komponente eben dieser Effizienz.

Die Autorin ist Philosophin, freie Publizistin und wissenschaftliche Kuratorin.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!