Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Atlantischer Alltag

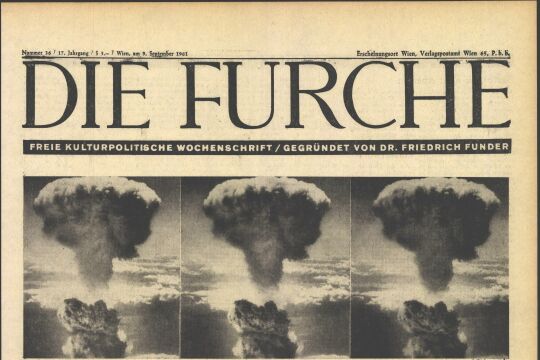

Seitdem der westöstliche Gegensatz klar erkennbar zu dem Kernproblem der 1945 angebrochenen Epoche geworden ist, verging kein Jahr, das nicht als .Schicksalsjahr“ bezeichnet wurde, fand kein Zusammentreffen der führenden Staatsleute statt, das nicht „entscheidend“, „historisch“, zumindest „Wendepunkt gewesen wäre. Da stimmt etwas nicht. Eine Straße kann dann und wann von einer anderen gekreuzt werden, aber nur aus Scheidewegen bestehen, das kann sie nicht. Hinter der Inflation der Superlative verbirgt sich die Furcht, das Gefühl, wie prekär die Lage, wie labil das Gleichgewicht ist. Der Zustand ist in der Tat unbehaglich. Aber er ist keinesfalls abnormal. Die meisten der uns bekannten Gesellschaften lebten in irgendeinem Antagonismus tödlicher Gefahren — Toynbee sieht in solchen Spannungen ein tragendes Geschichtselement — und in österreichischen Ländern ist die Erinnerung an die Türkenkriege, ein anderer ideologischer Gegensatz voll Untergangsmöglichkeiten, noch lebendig; vergessen wurde nur, daß die beiden Gewalten sich durch die meiste Zeit friedlich, wenn auch lauernd und sprungbereit, gegenüberstanden. Untersucht man also die Nachkriegszeit nach echten Wendepunkten, dann wird man zur Ansicht kommen, daß beinahe alles aus der Chronik gestrichen werden kann, so man nur den Abschluß des nordatlantischen Vertrages, den Marshall- und, wahrscheinlich, den Schuman-Plan stehen läßt. Mit dem Abschluß des Nordatlantikpaktes kehrte allmählich wieder ein Gefühl der Sicherheit ein. Die quälende Vorstellung, daß die Kräfte eines an sich wahrscheinlich militärisch defensiv denkenden Ostens beinahe wider Willen in das Kräftevakuum des „unconditional surrender gerissen würden, begann zu weichen. Doch hatte die breite Masse zunächst von dem monumentalen Vertragswerk eine völlig unzureichende Vorstellung. Man realisierte nicht, daß die Sicherheit nicht in der Vertrags- formel gelegen war, sondern in dem politisch-militärischen Arbeitsinstrument, das aus dieser Formel entstehen sollte. Mein begriff des weiteren auch ndcht, daß dieses Arbeitsinstrument bezahlt und erarbeitet werden müsse, sondern war in Gedanken noch in jenen Zeiten verhaftet, da eine bloße Erklärung mehrerer Mächte, Angriffe gemeinsam abzuwehren, ausgereicht hätte.

Und etwas von jenem Mißverständnis geistert noch in den Fragen, mit denen sich das europäische Publikum nach der Konferenz der 650 Delegierten in der portugiesischen Hauptstadt erkundigt. Was geschah in Lissabon? Ist endlich die Entscheidung gefallen? Hat man sich nun definitiv geeinigt, was ja an der Zeit wäre? Nichts von alledem. Lissabon ist atlantischer Alltag, der Versuch, die verschiedenen Bedürfnisse militärischer und politischer Natur aufeinander abzustimmen, die Grenzen des finanziell Tragbaren abzustecken, sich über die Nah ziele demokratisch zu einigen. Dieses Unterfangen kann nie vollendet, es kann nur von Jahr zu Jahr neu geformt werden. Die Vorstellung, daß auf solchen Zusammenkünften Entscheidungen fallen können, die die Probleme wie mit einem Schlag lösen, ist nicht ungefährlich. Sie bringt Enttäuschung und, jenen europäischen Skeptizismus mit sich, den man bereits da und dort feststellen muß.

Die einen kommen zu der Meinung, daß eben eine demokratische Organisation der Verteidigung unmöglich ist, die anderen vertreten die These, daß es sich bei der Konferenz nur um Scheingefechte handle, während in Wirklichkeit die stärkste Allianzmacht, also die USA, ganz einfach diktiere. Gemeinhin wird dabei übersehen, daß die Allianz nicht nur die in ihrem Selbstbewußtsein geschwächten europäischen Mächte umschließt, sondern auch Länder vom Schlage Kanadas, die kommenden Nationen mithin. Es ist deshalb eine glückliche Fügung, daß die Lissaboner Tagung Lester Pearson, den kanadischen Außenminister, als Vorsitzenden sah. Lester Pearson war zusammen mit seinem Premier Mr. St-Laurent einer der Mitschöpfer des Vertragswerkes und wird, wenn ein ständiges Sekretariat der NATO-Organisation ins Leben gerufen wird, wohl an die Spitze desselben treten. Nach der These, daß die USA ganz einfach vorschreibe, was zu geschehen habe, müßte der Vorsitzende der Lissaboner Konferenz wohl der Typ des aalglatten Empfehlsempfängers sein, wie ihn ja in der Tat der Außendienst manchmal hervorbringt. Nichts trifft jedoch auf den untersetzten Kanadier mit dem breitflächigen Gesicht, in dessen Falten neben Humor ein harter Eigenwille nistet, weniger zu. Als im Dezember 1950 die Politik MacArthurs einen frontalen Zusammenstoß mit China heraufzubeschwören schien, da erhob er offen und ohne Hemmung seine warnende Stimme. „Wir hoffen, daß man es in Washington schätzt, Nachbarn zu besitzen, die unbekümmert und im amerikanischen Idiom sagen, wenn die US-Außenpolitik dabei ist zu entgleisen.“

Handelt es sich also in Lissabon keinesfalls um Scheingefechte, so wäre es doch naiv anzunehmen, daß die Delegierten nicht bereits die meisten Lösungen „gargekocht mitgebracht hätten. In der Tat eignet sich eine Zusammenkunft von 6.50 Vertretern gar nicht dazu, von Grund auf neue Vorschläge zu behandeln. Es gilt vielmehr, bereits geklärte Alternativen gegeneinander abzuwägen und den Lösungen noch ihre endgültige Fassung zu geben. Die wirklich heiklen Fragen aber wurden lange vorher in zweiseitigen Gesprächen eingehend erörtert, ein Verfahren, das man nach Versailles mit dem Ausdruck „Geheimdiplomatie brandmarkte. Man nahm damals an, es würde alles besser werden, wenn man die Lebensfragen der Völker öffentlich diskutieren würde, ein Verfahren, das erst die Rededuelle vor der UNO so richtig ad absurdum geführt haben. Zu diesen besonders heiklen Fragen von Lissabon zählen zunächst die deutsch-französischen Probleme. Hier werden die tieferliiegenden Gründe von den Symptomen jener europäischen Krankheit überlagert, die eine ewige Sucht na-ch neuen Garantien ist. Frankreich wollte, da England nicht bewegt werden konnte, in die Europaarmee einzutreten, neue Garantien gegen eine deutsche Aggression erhalten, die es im Grunde bereits in dem Vertrag von Dünkirchen besitzt. Das Phänomen, das erstmals die französische Geburtenquote die deutsche übersteigt, hat anscheinend das Pariser Selbstvertrauen nicht stärken können. Deutschland wieder heischt nach neuen Garantien für das westdeutsche Gebiet, und man scheint nun den Ausweg gefunden zu haben, daß im Falle einer Bedrohung der Rat der Europaarmee mit dem Rat des Nordatlantikpaktes zusam mentreten solle, wodurch Deutschland auf indirektem Weg seine Stimme auch in der NATO-Organisation erheben könnte. Diese Lösung macht einen etwas unwirklichen Eindruck. Den lange bevor diese beiden Räte zusammentreten würden, wäre der Mechanismus des Atlantikpaktes zum Einspielen gebracht worden, da ja eine Bedrohung des Bundesgebietes zugleich eine Bedrohung der dort stationierten westalliierten Truppen bedeuten würde. Aber in Wirklichkeit werden die Forderungen der Franzosen wie der Deutschen nur in den Jargon der Sidier- heitssehnsucht gekleidet, und es geht um recht reale Dinge.

Die Deutschen tasten sich allrjähliA an die Kommandostellen der NATO- Organisation heran, und sie mü~.sen dies wohl tun, denn nur von diesen Stellen aus können sie erkennen, ob die Verteidigung des Bundesgebietes das Ziel ist. Hier kann ja auch eine formale Garantie nicht helfen, sie würde nur den Nachfolger Eisenhowers auf eine völlig unelastische Kampfweise festlegen, wie sie Hitler an der Ostfront mit so schrecklichem Erfolg praktiziert hat. Die Franzosen versuchen diese Stellungen abzu- schirmen, da sie fürchten, daß die Deutschen von diesen Stellen aus die Rückeroberung der Ostgebiete in den Weg leiten würden. Objektiv betrachtet, scheint dabei die französische Furcht kaum fundiert. Die bis 1954 geplanten 43 Divisionen sind zweifellos nicht imstande, weitgesteckte Ziele zu verfolgen, den Rahmen zu vergrößern aber könnte sich die Bundesrepublik selbst am wenigsten leisten, die schon den Verteidigungsbeitrag der Drei Weisen von 11,25 Milliarden Mark kaum wird aufbringen können, ohne das soziale Elend, insbesondere unter den Flüchtlingen, gefährlich zu verschärfen. Jedenfalls hat Acheson mit der Bemerkung .Wir wollen nicht Truppen in einem Ausmaß, wie sie für einen Präventivkrieg notwendig sind nicht allein an die russische, sondern auch an die französische Adresse gesprochen.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Verhandlungen in Lissabon mußte überhaupt der Frage der Finanzierung gewidmet werden. In den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Ausbruch des Korea- krięges wurden in den meisten Atlantikpaktstaaten Wehrbudgets aufgestellt, die von der Voraussetzung ausgingen, daß man mit der unmittelbaren Möglichkeit einer Kriegsausweitung rechnen müßte. Diese Wehrbudgets waren kaum koordiniert, hastig entworfen und zum Teil undurchführbar. Eine einzelne Waffengattung in der USA forderte einen be stimmten Rohstoff in einem Ausmaß an, der die gesamte Welterzeugung übertraf. Dies mag ein vereinzeltes Beispiel sein, sicherlich haben die überstürzten Wehrbudgets in der Wirtschaftsstruktur der westlichen Welt beträchtlichen Schaden angerichtet. Auch hier fließen indes wirtschaftlich-politische und militärische Gesichtspunkte zusammen. So hat man in Bonn gefordert, daß die Berlin-Hilfe mit rund 1,5 Milliarden Mark gänzlich in den Verteidigungsbeitrag eingerechnet werde, ein Ansuchen, dem die .Drei Weisen nur teilweise zustimmen konnten. Der Fall des Berliner .Außenpostens der Freiheit und die Bedeutung, die ihm in der ganzen atlantischen Welt beigemessen wird, zeigt indes doch an, daß die Probleme der einzelnen Länder allmählich als gemeinsame Probleme begriffen werden.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!