Verzicht üben

FOKUS

Klimapolitik: Die Crux mit dem Verbot

Österreichs Regierung leidet an mangelnder Gestaltungskraft. Warum es Politiker(inne)n so schwer fällt, Restriktionen überhaupt anzudenken. Eine Analyse.

Österreichs Regierung leidet an mangelnder Gestaltungskraft. Warum es Politiker(inne)n so schwer fällt, Restriktionen überhaupt anzudenken. Eine Analyse.

Angesichts der Hitze und der schweren Unwetter in den letzten Wochen würde man meinen, dass politisch und auch individuell mehr Bereitschaft zu Maßnahmen gegen die Erderwärmung entstünde. Ob aber Wissenschaftsautor Martin Kugler recht behält, der in der Presse (16.7.2023) argumentierte, dass es bei den Emissionen durch Fliegen keine andere Lösung gäbe als weniger Fliegen, darf bezweifelt werden. Denn unsere Klimaschutz-Politik habe „hauptsächlich ein Problem des Unterlassens“, so die Verfassungsjuristin Miriam Hofer von der Universität Graz anlässlich der gescheiterten Klagen gegen die Säumigkeit beim Klimaschutzgesetz durch den VGH. Unabhängig davon spricht auch der Berliner Politologe Philipp Lepenies in seinem Buch „Verbot und Verzicht“ über eine „Politik aus dem Geiste des Unterlassens“ (2. Auflage 2023).

Verbot und Verzicht sind aus Sicht des deutschen Autors nämlich unausweichlich – wenn auch nicht die einzige Lösung gegen die Klimakrise. Dagegen weissagte Ex-Kanzler Sebastian Kurz einst, wir würden durch Verzicht in die Steinzeit zurückfallen. Generell werden einschränkende staatliche Steuerungsinstrumente, wie schon bei Corona, vehement abgelehnt. Und Kanzler Karl Nehammer war gar so originell, Österreich als „Autoland schlechthin“ zu bezeichnen. Vor allem rechte Parteien geißeln jede staatliche Einschränkung der CO₂-Emissionen geradezu fanatisch-religiös als Bevormundung und Raub der persönlichen Freiheit – egal, wie groß die (vielfach noch geleugnete) Bedrohung ist. Dagegen setzt man auf technische Innovationen und Anpassung an die neuen Belastungen, womit man „alles im Griff“ zu haben meint.

Wo sich der Spaß aufhört

Obwohl Verbote zur Verhaltenssteuerung oder Verzicht bei Ressourcenknappheit wirksam sein mögen – wenn es um eine Einschränkung von Konsum im weiteren Sinn (also auch Mobilität, Reisen usw.) geht, hört sich der Spaß auf. Diese Ablehnung jeder Infragestellung des bisher gewohnten Wohlstands und Konsums kommt aber nicht zufällig daher. Denn Konsum bzw. die „Konsumentensouveränität“ stellen im Zeitalter neoliberalen Wirtschaftens ein oberstes Gebot dar: Der ungehinderte Konsum ist ein dominantes identitätsstiftendes Merkmal in postmodernen Gesellschaften, ob er nun leistbar oder wenigstens anzustreben ist.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

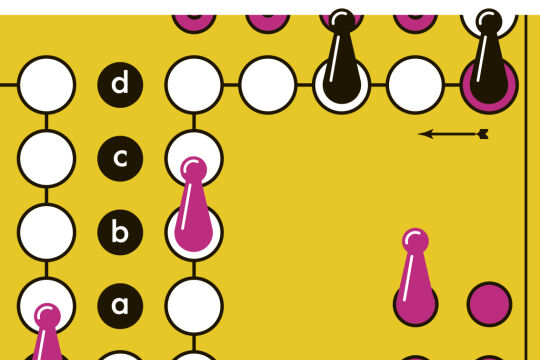

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!