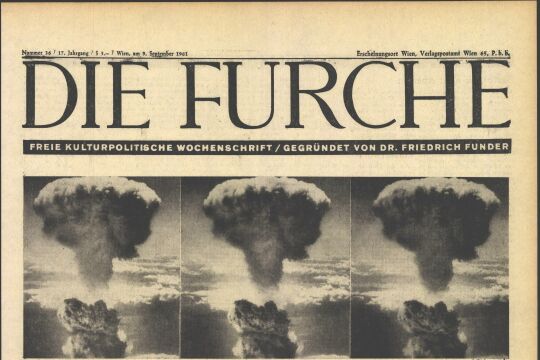

Die Vergeltungsmaßnahmen der USA für die Terrorattacken des 11. September sind angelaufen. Wo werden sich die Protagonisten am Ende des Tages wiederfinden?

Die Zeit der Bekenntnisse und intellektuellen Debatten ist vorbei, jetzt hat die Politik das Gesetz des Handelns an sich gezogen.

Zuletzt waren große Worte wohlfeil. Dem im ersten Solidaritätsüberschwang formulierten "Wir sind alle Amerikaner" folgte ein individualistisch-nachdenkliches "Ich bin ein New Yorker" von "Falter"-Chef Armin Thurnher. Das war erstens näher am Kennedy-Original und bot zweitens die Möglichkeit zur Differenzierung: Der big apple ist nicht gleich die USA: Urbanität versus texanisches Gouverneursgehabe. Die meisten wollen es lieber einfacher: keine Amerikaner sein. Auf die auch aus anderen Zusammenhängen bekannte Allianz von Weit-Rechts und Weit-Links, gestützt auf eine solide Basis an provinzieller Indolenz, ist stets Verlass.

Etwas angestrengt muteten Versuche wie jener des EU-Parlamentariers Hannes Swoboda an, eine Art kritische Differenz zu den USA herauszustreichen: "Wir sind Europäer!" postulierte er im "Standard". Nicht falsch - aber eine Selbstverständlichkeit. Auch vor dem Schöneberger Rathaus blieb John F. Kennedy Amerikaner. Die vor allem in der ersten Zeit nach den Anschlägen verwendete Kreuzzugs-Rhetorik des George W. Bush, sein manichäisch inspiriertes Reden vom "Kampf des Guten gegen das Böse" ließen Distanzierung verständlich erscheinen. Doch müssten die Skeptiker durch die Praxis, durch eine lange Phase der reiflichen Überlegung und Vorbereitung, wie auch durch besonnene Köpfe in der Bush-Administration wie Außenminister Powell eines Besseren belehrt worden sein.

Nicht für den moderaten Swoboda, wohl aber für manch andere gilt, was der Essener Kommunikationstheoretiker Norbert Bolz bei einer Diskussion zur weltpolitischen causa prima (lange vor den US-Luftangriffen) festhielt: Er halte es für "intellektuell frivol", gerade jetzt die Distanz zu den Amerikanern zu betonen. Von Anfang an war klar, dass es um ein Bekenntnis zur offenen Gesellschaft, zur Trennung von Religion und Staat, zu Pluralismus und Individualismus geht - für Europäer wie für Amerikaner.

Vom Krieg ist jetzt allerorten die Rede - und davon, dass es sich um eine neue Form des Krieges handle. Krieg sei heute nicht mehr Fortsetzung der Politik, sondern vielmehr der Moral mit anderen Mitteln, sagen kluge Köpfe. Bosnien, Kosovo - und nun Afghanistan. Das mag sein, wenn man das Eintreten für die oben genannten Grundsätze als "moralisches Handeln" auffassen will. Vor moralischer Überfrachtung sollte man sich dennoch hüten - allzu leicht gerät man dabei in die Nähe dessen, das man bekämpfen will.

Vor allem aber spart nüchterne Betrachtungsweise spätere Desillusionierung. Denn dass nach der heißen Phase der Vergeltung eine Rückkehr zur kühlen Interessenpolitik der einzelnen Mitglieder der jetzigen "weltweiten Allianz gegen den Terror" erfolgen wird, ist anzunehmen. Gewiss, die Welt wird nachher nicht mehr ganz dieselbe sein wie zuvor. Man ist wieder ein Stück näher zusammengerückt. Aber ob das ausreicht für jenen langen Atem, den der von Verteidigungsminister Rumsfeld prognostizierte neue "Kalte Krieg" erfordern würde, darf bezweifelt werden. "Amerika hat sich selten solchen Zuspruchs erfreut. Bald wird man sich fragen, wie die Welt je ohne die Anti-Terror-Front auskommen konnte", vermerkt Hansrudolf Kamer in der "Neuen Zürcher" mit leiser Ironie. Es könnte indes sein, dass wir früher wieder ohne diese Allianz auskommen müssen, als man sich jetzt vorstellen mag.

Vorerst steht das Signal der Entschiedenheit im Vordergrund. George W. Bush und Tony Blair - fast möchte man sie in umgekehrter Reihenfolge nennen - lassen keinen Zweifel daran, dass es ihnen mit dem Kampf gegen den Terror wider die westliche Zivilisation ernst ist. Die anderen europäischen Staatenlenker folgen, wenn auch mit Respektabstand - und Erleichterung.

Aber die eigentliche Nagelprobe steht noch bevor. Mit Bomben wird man keinen Bin Laden fassen und kein Netzwerk zerreißen können, darauf haben US-Spitzenpolitiker wiederholt hingewiesen. Von geheimdienstlichen, wirtschaftlichen Maßnahmen war die Rede, ein riskanter Einsatz auf dem Boden wird unvermeidbar sein, will man das "große Ziel" der "Ausräucherung" des Terrorismus im Auge behalten. Derweil wird schon über Angriffe auf andere "Schurkenstaaten" wie den Irak spekuliert. Wieviele werden da noch mitkönnen oder wollen. Je länger der Kampf dauert, je mehr Opfer er fordert, je mehr er sich (auf andere Länder) ausweitet, desto brüchiger wird die Koalition, desto heikler auch wird die Situation in der arabischen Welt, etwa in Pakistan.

Das alles weiß auch der saudische Geschäftsmann Osama Bin Laden, der vielleicht nicht zuletzt deswegen auf den immergleichen Bildern, die man von ihm zu sehen bekommt, so sanft- wie gleichmütig wirkt. Nichtsdestoweniger gab und gibt es zur entschlossenen Reaktion auf die Ereignisse keine prinzipielle Alternative. Der Unversöhnlichkeit der Bin Ladens und ihrer Sympathisanten ist nicht mit der Lösung politischer Konflikte, nicht mit einer gerechteren Wirtschaftsordnung (so es denn dafür überhaupt ein Rezept gibt) beizukommen. Mit dieser Unversöhnlichkeit wird der Westen auf längere Sicht zu leben haben. In diesem Sinn kann man, wenn man will, von einem neuen Kalten Krieg sprechen. Sein Ausgang steht noch nicht fest.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!