Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Kennedys Visitenkarte

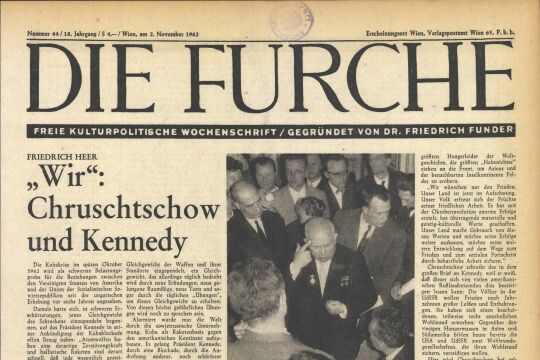

Senator John Kennedy, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, entwickelte in einer Rede im Senat ein Programm in zwölf Punkten, das große Ähnlichkeit mit dem hat, das Gouverneur Nelson Rockefelle: auf republikanischer Seite kurz zuvor veröffentlichte. Ohne Zweifel liegen hier einige Richtlinien amerikanischer Außenpolitik nach dem Abgang Eisenhowers vor, wobei Kennedy sehr deutlich auf das „Dilettantische“ der USA-Politik am Vorabend der Pariser Konferenz hinwies: „Eisenhower lächelte die Russen an, das Staatsdepartement runzelte ihnen gegenüber die Stirn, und Nixon versuchte beides. Alle drei Methoden schlugen fehl.“ Kennedy möchte eine fundierte, wohlüberlegte Außenpolitik schaffen, das Publikum in Amerika ist hungrig und neugierig, will ein „festes Programm“ erhalten; wobei fraglich ist, ob ein Kandidat, der in einigen Monaten vielleicht einer der mächtigsten und hilflosesten Männer der Welt sein wird — mächtig als Präsident der USA, hilflos, da vielfachem Druck ausgesetzt —. gut daran tut, sich schon heute auf so viele Versprechungen und Aktionen festzulegen Das Pro gramm an sich ist „wunderschön“; es forder! als erstes den Ausbau der amerikanischen Ver geltungsmacht, die Überprüfung der überseeischen Stützpunkte, die Stärkung der kon-

ventionellen Streitkräfte. Zielbewußt soll die NATO ausgebaut und soll an der Überwindung der Handelsrivalitäten in Europa gearbeitet werden (Österreich wird sich, so dürfen wir einfügen, dafür besonders interessieren). Der gesamte Westen, zu dem Kennedy auch Japan rechnet, soll gemeinsame kapitalmäßige Anstrengungen unternehmen, um Indien, ganz Asien, dem Mittleren Osten und Lateinamerika zu helfen.

Nun, Kennedy möchte durch „eine schöpferische Mittelostpolitik“ und eine Rücksichtnahme auf den afrikanischen und arabischen Nationalismus aus Fehlern der Vergangenheit lernen: „Wir müssen den Völkern helfen und nicht den Regimen.“ Eine Beherzigung dieser Maxime hätte Amerika und dem freieren Europa in den letzten vierzehn Jahren viel Unheil erspart, könnte aber, wenn sie ernstgenommen wird, noch einiges Unheil verhüten, das in und um Diktaturstaaten in der Luft liegt. Kennedy erklärte weiter: Berlin müsse entschlossen verteidigt werden: „Unser Ziel muß ein freies Berlin in einem vereinigten Deutschland und in :inem Europa sein, dessen Spannungen und Rüstungen vermindert sind und wo vielleicht die Anregungen de Gaulles und Adenauers, die einen Rückzug der Sowjets hinter den Ural erfordern würden, annehmbar wären.“ Dieser wichtige Satz vereinigt nahtlos lobenswerte Vorsätze mit einem schlampigen Denken und einer schlechthin falschen Bezugnahme auf de Gaulle und Adenauer. General de Gaulles Europaplan hat nichts zu tun mit einer „Zurückdrängung der Sowjets“ hinter, den Ural, wohl aber mit einer geduldigen Hoffnung auf eine langsame Wandlung der russischen Verhältnisse. Auch Adenauer hütet sich, die alte nazistische Forderung von der Verdrängung der „Roten“ aus Europa hinter den Ural aufzunehmen. Eben dieses gefährliche Klischee taucht hier, natürlich ungewollt und unbewußt, bei Kennedy wieder auf und offenbart eine alte amerikanische Mischung von „frommen Wünschen“, Einbildungen und einer eklatanten Unkenntnis der europäischen Verhältnisse, die zwischen 1917, 1956 und 1960 dem alten Europa so sehr geschadet hat.

Vernünftig und klug scheinen weitere Punkte von Kennedys Programm: eine realistische Politik in Osteuropa, Verzicht auf die fatale „Befreiungsparole“, die, vor acht Jahren verkündet, ins Leere stieß. Uns Österreicher erfreut ein freundlicher Hinweis auf Polen, wie überhaupt der hier ausgesprochene Gedanke, die Satellitenländer langsam dem Sowjeteinfluß zu entziehen und ihre Abhängigkeit von Moskau schrittweise zu vermindern. Ob man dies allerdings so deutlich aller Welt proklamieren muß, ist eine andere Frage.,.

Kennedy scheut sich dann nicht, verbesserte Beziehungen zu Rotchina zu fordern, und schließt sein Wunschprogramm mit der Forderung eines Instituts zur Erforschung von Methoden der Rüstungskontrolle, und einer inneren Stärkung Amerikas durch eine Erziehungsreform ab. Das Ganze ist, kritisch und freundlich besehen, ein Versuch, das Fiasko einer gewissen amerikanischen Politik auszugleichen — und dem gefährlichen Zwiespalt ein Ende zu bereiten: „Der Präsident lächelt, das State Departement handelt.“ Was da heute, im Juni 1960, als Zukunftsmusik verkündet wird, war vor acht Jahren bereits von allen einsichtigen Amerikanern und ihren Freunden als dringend notwendig erkannt: damals, als Eisenhower und Dulles zu ihrer ersten Machtübernahme schritten ...

Soeben hat Staatssekretär Herter erklärt: Die Vereinigten Staaten werden nicht sobald wieder an einer Gipfelkonferenz teilnehmen. Die Zeit der spektakulären Reisen ist vorbei. Wir erinnern uns daran, daß John Foster Dulles west-licherseits diese Reise-Diplomatie so recht in Schwung brachte, mit seinen „ewigen“ Rundflügen und dringenden Besuchen bei befreundeten und gefährdeten Staatsführern in Asien und Europa. Es scheint, daß auch die Zeit der Programm-Politik vorbei ist. Nichts gegen echte Planungen: Sie gedeihen am besten im Stillen, in der großen Geduld und Umsicht, in enger Zusammenarbeit mit wirklichen Sachkennern. Sehr viel aber läßt sich einwenden gegen spektakuläre Programme und Proklamationen: Sie haben in den letzten zehn Jahren dem Westen und der freien Welt mehr geschadet als genützt. Nicht selten konnten sie vom Gegner für sich ausgeschlachtet werden, nicht selten führten sie zu Selbstfesselungen und beengten gefährlich die Aktionsfreiheit des Westens. Es ist doch kein Zufall: In einer Welt, in der alles Bedeutende und Wichtige dermaßen in Bewegung, in Fluß gekommen ist, wirken Programme dieser Art allzu leicht schulmeisterlich, vorlaut, verlegen und unsicher zugleich. Seit Wilsons berühmten und berüchtigten „14 Punkten“ hat Amerika sich selbst und die freie Welt durch fixe Programme ungewollt und unbewußt oft mehr verführt als geführt. Heute und morgen, wo so viel von der Weltpolitik der USA abhängt, darf man ihren führenden Männern in freier Freundschaft wünschen: Weniger zu reden und mehr zu handeln; nicht vorschnell, sondern nach lange überlegtem Schweigen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)