US-Präsident Barack Obama wird, wie zu erwarten war, von der Realität des politischen Geschäftes und der Gesellschaft in den USA eingeholt. Nach Widerständen schwächt er sein Projekt staatlicher Gesundheitsfürsorge ab. Versagt er mit jener Strategie, die Bill Clinton einst rettete?

Nein, er kann nicht. So titelte das deutsche Focus-Magazin in Abwandlung des präsidentiellen Wahl(kampf-) spruchs Yes, he can! bereits im Juli. Die dazugehörige Graphik der Beliebtheitswerte Barack Obamas und der Zustimmungsraten für seine Politik sprach in der Überschrift vom sinkenden Stern. Das hat viel mit Medienlogik zu tun, welche als schnelllebige Hurra-Kommunikation Erlösern zujubelt, nachher Messias Luzifer macht, um dieselbe Person wenig später neuerlich in den Himmel zu loben.

Doch in der Gesundheitspolitik muss Obama seine wahrscheinlich größte Bewährungsprobe bestehen. Zumindest jene, welche für die Wiederwahl im Jahr 2012 entscheidend ist. Bis dahin endet die Wirtschaftskrise, und der Präsident darf hoffen, dass sein 800 Milliarden Dollar-Konjunkturpaket Wirkung zeigt und sich die Zahl der Arbeitslosen – derzeit mit stark steigender Tendenz fast 10 Prozent – verringert. Doch Krankheiten wird es weiterhin geben. Fast 50 Millionen Amerikaner haben in diesem Fall keine Versicherung. Ihnen und der Welt hat Obama eine Reform des maroden US-Gesundheitssystems versprochen.

Aus der wohlfahrtstaatlichen Sicht EU-ropas klingt unverständlich, warum ein Politiker sich damit Kommunikationsprobleme einhandelt. In den USA müssen Arbeitgeber sich nicht an (Kranken-)Kassenbeiträgen ihrer Angestellten beteiligen. Wer sich den Versicherungsschutz nicht leisten kann, dessen Familie hat im Krankheitsfall die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder es ist infolge teurer Behandlungskosten die Existenz bedroht. Oder man lässt Kinder und alte Menschen unbehandelt leiden. Jeder heimische Sozialpolitiker, egal welcher Parteifarbe, würde das bzw. den Protest dagegen für einen beispiellosen Wahltriumph nützen.

Im Prinzip tat Obama im Herbst 2008 dasselbe. Bevor die Börsenkatastrophen alles überlagerten, standen gesundheitspolitische Fragen durchaus im Mittelpunkt des Präsidentschaftswahlkampfs. Während John McCain gegen eine Sozialisierung des Gesundheitswesens auftrat, versprach Obama Mehreinnahmen – mittels Nichtverlängerung von auslaufenden Programmen der Steuerbegünstigung für Besserverdiener – für ein staatliches Versicherungssystem zu verwenden. Der Haken ist, dass der aktuelle Reformbedarf mehr als eine Billion (!) Dollar verlangt, und Amtsvorgänger George Bush und seine Republikaner im Kongress „nur“ 200 bis 300 Milliarden in die Gegenrichtung von der Sozialpolitik zu den Reichen verschoben haben.

Zentralismus zieht einfach nicht

Selbst bei einer Summenangleichung um die Inflationsrate fehlen also hunderte Milliarden. Das führt dazu, dass die versicherte Mittelschicht – und das ist trotz der enormen Zahl Nichtversicherter die Mehrheit der Wähler – befürchtet, es würde ihnen etwas weggenommen. Genauso kann sich jeder Abgeordneter zum Repräsentantenhaus und jeder Senator ausrechnen, dass für seinen Wahlbezirk und Einzelstaat weniger bleibt. In deren Wahlkämpfen, welche schon 2010 stattfinden, lässt sich ein zentralistisches System der Gesundheit und ihrer Versicherung schlechter verkaufen, als wären die lokalen Schweinetröge – Budgetzuweisungen aus Washington DC werden als pork barrel bezeichnet – gut gefüllt.

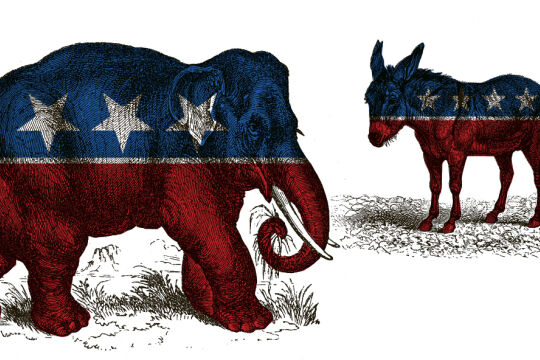

Das gilt für Parteigänger auf beiden Seiten. Stehen Obamas Demokraten nicht hinter ihm, so stolpert er über gestellte Beine aus den eigenen Reihen. Auch Bill Clinton war 2003/04 mit einer Reform der Programme medicaid und medicare zur Kranken- und Altersversicherung kläglich gescheitert. Trotz Parteimehrheit im Kongress und peinlicherweise mit seiner Frau Hillary als Vorsitzender der reformierenden Kommission. Die Demokratische Partei hatte damals jedweden Gesetzesbeschluss verzögert, heuer ist zunächst eine Abstimmung vor der Sommerpause gescheitert. Krankenkassen und Pharmaindustrie machen aus Profitgründen parallel dazu sowieso gegen eine allzu soziale Versicherung mobil.

Der US-spezifische Hintergrund ist, dass Staatseingriffe und zentralistische Regelungen bzw. Kontrollen der amerikanischen Kultur widersprechen. Die Wirtschaftskrise hat dieses Tabu aufgeweicht und staatliche Maßnahmen verlangt. Doch sind die USA unverändert eine Gesellschaft von Menschen, deren Vorfahren wegen schlechter Erfahrungen mit der Obrigkeit woanders geflüchtet sind. Da will man nicht einer zentralen Staatsgewalt allzu viel Macht einräumen, sondern Kirche und Gesundheitsversorgung gleichermaßen im Dorf lassen. In unseren Augen absurde Kampagnen – etwa dass Obama ein sowjetisches System wolle, wo Washingtoner Bürokraten statt Hausärzten über Kranke entscheiden – zeigen außerhalb des Beltway, der Ringautobahn um die Bundeshauptstadt, Wirkung.

Ein Präsident über den Parteien

Derzeit steht es bei den Befürwortern und Gegnern der Gesundheitspolitik des Präsidenten ungefähr fifty-fifty. Das ist viel mehr, als die gegnerischen Republikaner seit Obamas Amtsantritt jemals in Wahlprognosen erhoffen durften. Dementsprechend radikal betreiben sie eine thematische Polarisierung. Gelingt ihnen das, so versagt Obama bei jenem Konzept, das Bill Clinton vor 15 Jahren den Kopf rettete. Er positionierte sich im Rahmen der triangulation an der Spitze eines Dreiecks und ließ die Parteien an den unteren Ecken streiten. Wobei er nicht nur die Republikaner zu Rechtsaußen machte, sondern zugleich knallhart in Kauf nahm, seine Demokraten als linke Träumer darzustellen. Nur er würde als Präsident für alle die nationale Einheit symbolisieren. Dasselbe tat Obama im Wahlkampf. Er beschwor, dass es Veränderung geben würde – und keine roten (republikanischen) und blauen (demokratischen) Staaten. Stattdessen wäre da nur eine wiedervereinigte Nation. Bei der Gesundheitspolitik sind sowohl die USA als auch Obama davon weit entfernt.

* Peter Filzmaier ist Politikwissenschafter

Filzmaier ist Professor für Demokratiestudien und Politikforschung an der Donau-Universität Krems und Gesellschafter des Instituts für Strategieanalysen (ISA), dessen nächster Kongress in Graz (12./13. November) dem Thema der Qualität von Information gilt.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!