Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Der Baptist aus Arkansas und die Supermacht

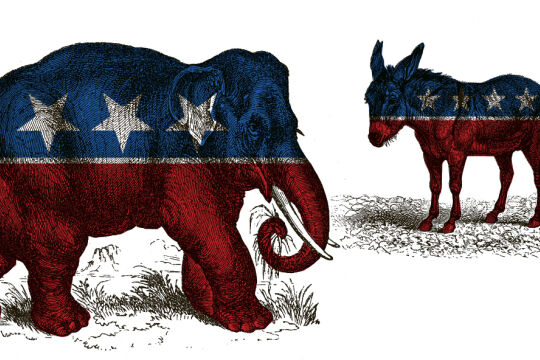

In den Meinungsumfragen und Kommentaren der Medien hat Bill Clinton die Präsidentenwahl am kommenden Dienstag, 3. November bereits gewonnen. Selbst Präsident George Bush, der nicht zu überzeugen vermag, konzentriert sich nur noch darauf, Clintons „Charakterschwächen" zu betonen, um dessen Einzug ins Weiße Haus im letzten Augenblick doch noch zu verhindern.

In den Meinungsumfragen und Kommentaren der Medien hat Bill Clinton die Präsidentenwahl am kommenden Dienstag, 3. November bereits gewonnen. Selbst Präsident George Bush, der nicht zu überzeugen vermag, konzentriert sich nur noch darauf, Clintons „Charakterschwächen" zu betonen, um dessen Einzug ins Weiße Haus im letzten Augenblick doch noch zu verhindern.

Bill Clinton hat tatsächlich Probleme mit der Wahrheit; oder zumindest damit, was er wirklich unternahm, als er damals vor mehr als 20 Jahren nicht als Soldat in den Vietnamkrieg einrücken wollte. Die Worte „Drückeberger" und „Schwindler" belasten ihn - und könnten ihn immer noch das sicher scheinende Präsidentenamt kosten: Die republikanische Wahlkampfmaschine trompetet unüberhör-bar, daß ein „sauberer Charakter" und nicht so sehr „wirtschaftspolitische Kompetenz" für das „Vertrauen" in das Präsidentenamt wichtig sei.

Die USA - und mit ihr der Rest der Welt - müssen sich, trotz aller Unwägbarkeiten einer Wählerentscheidung, auf den möglichen neuen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton einstellen: Auf einen 46jährigen gut ausgebildeten Intellektuellen mit gehörigem politischen Ehrgeiz, der sein ganzes Leben in öffentlichen

Ämtern verbrachte; zwölf Jahre davon als Gouverneur von Arkansas, von der Bevölkerungszahl und den sozio-ökonomischen Bedingungen mit der Steiermark vergleichbar; der, mit Hinweis auf die Katholische Soziallehre, von sich sagt, „daß wir unsere volle Menschlichkeit erst im Dienst an den Mitmenschen erlangen können".

Für Clinton zerfällt die Welt nicht in Gute und Böse: er versteht die Probleme der amerikanischen Gesellschaft als komplexe Herausforderung, die einzig und allein von einem Leitgedanken getragen sein sollte: Die Regierung hat die Aufgabe, über die trennenden Unterschiede von Hautfarben, Religionen, ökonomischen und regionalen Lebensbedingungen hinweg zur Optimierung der Lebensbedingungen aller Menschen beizutragen: „Putting People First" lautet sein Leitthema, und: „Mut zur Veränderung".

Wahlentscheidend wird tatsächlich die Frage sein, ob die amerikanischen Wähler den „Mut" aufbringen, mit Bill Clinton „Veränderungen" im Geschichtsbuch der USA vorzunehmen - J. Rockefeiler, der populäre Senator von West Virginia, vergleicht Clinton mit dem Sozialreformer

Franklin D. Roosevelt - oder ob die Wähler weiterhin (zumindest mehrheitlich) einer republikanischen Rhetorik folgen, die von „Religionskrieg" (Pat Buchanan) spricht und die „Ghettokinder" (George Bush) in den Großstädten verurteilt, weil sie nicht in das Bild vom „amerikanischen Traum" passen.

Clinton will die strukturellen Mängel der USA - Bildung, Krankenversicherungswesen, Infrastruktur, Kriminalität, Industriepolitik und Vermögensverteilung - „ändern". Bush geht davon aus, daß die USA „die einzig verbleibende Supermacht" sind, „unangefochten und beneidet in der Welt, Sieger im Kalten Krieg". Bill Clinton ist ein tiefgläubiger

Christ. Sein rhetorischer Stil erinnert in der Melodik an die Prediger der Baptisten, deren Kirche er auch angehört. Lange nachdem er Gouverneur in Arkansas wurde, sang er noch jeden Sonntag im Kirchenchor seiner Gemeinde in Little Rock. Clinton, im Unterschied zu Bush, stammt aus bescheidenen Verhältnisse. Er hat allein durch seine gewinnende, fast spitzbübische Persönlichkeit und brillante Intelligenz anerkannte akademische und politische Leistungen vollbracht. Er findet bei seinen öffentlichen Auftritten ungezwungenen Kontakt zu Menschen; ganz anders als der großbürgerliche George Bush, der krampfhaft den populären Eindruck erwecken will, sich bei einfachen Grillpartys und bei Volksmusik am wohlsten zu fühlen.

Die US A können von Bill Clinton geänderte Akzente in der Sozial- und Wirtschaftspolitik erwarten. Die internationale Staatengemeinschaft muß dagegen wissen, daß er als „Gouverneur der Steiermark" keine Erfahrung in der Außenpolitik mitbringt; ein Umstand, den er aber mit beinahe allen Präsidentschaftskandidaten vor ihm teilt. Das könnte Konsequenzen in zwei Richtungen haben, die kaum abzuschätzern sind: Entweder nimmt Clinton die Herausforderungen einer „neuen Weltordnung" nach dem Ende des Kalten Krieges an und findet zu einer völlig neuen Rolle der USA im Zusammenwirken mit den kollektiven Sicherheitseinrichtungen der - zumindest demokratischen - Staaten, oder er verläßt sich auf das bürokratische Establishment des US-Außenamtes, das auch weiterhin gegenüber den aktuellen Ereignissen auf der Welt, naturgemäß, eine „reaktive" anstatt „konstruktive" Linie verfolgt. Seine Reden zur Außenpolitik sind einstweilen vage und erwecken den Eindruck, allen gerecht werden zu wollen.

Ökonomischer Sicherheitsrat

Eines hat Bill Clinton aber eindeutig erkannt: Die dominierende Rolle in der Welt können die USA nur halten, wenn sie zu Hause ihre wirtschaftlichen und sozialen Probleme und Schwächen aus dem Weg räumen.

Clinton hat daher vor, einen „ökonomischen Sicherheitsrat" neben dem existierenden (militärischen) „nationalen Sicherheitsrat" einzurichten. Er will, sagt er zumindestens, den ökonomischen Gesundungsprozeß nicht nur als innen-, sondern auch als außenpolitische Notwendigkeit betrachten. Eine kluge Einsicht, angesichts des nationalen Schuldenbergs von mehr als vier Trillionen Dollar, der die USA viel an Glaubwürdigkeit und Ansehen als „ökonomische Supermacht" kostet.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!