Alpbach und Corona: Die Resilienz der digitalen Welt

Widerstandsfähigkeit ist eine zentrale Voraussetzung zur Bewältigung von Krisen. Unterstützt – oder untergräbt – die Digitalisierung diese Fähigkeit? Eindrücke von einer Debatte beim Europäischen Forum Alpbach.

Widerstandsfähigkeit ist eine zentrale Voraussetzung zur Bewältigung von Krisen. Unterstützt – oder untergräbt – die Digitalisierung diese Fähigkeit? Eindrücke von einer Debatte beim Europäischen Forum Alpbach.

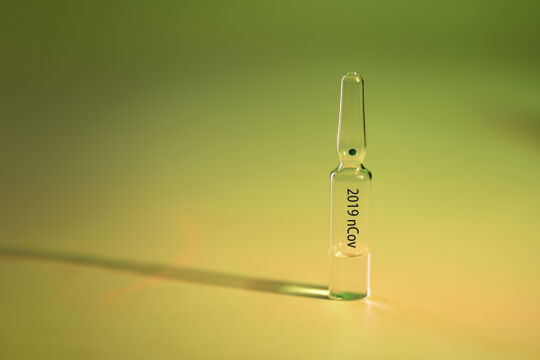

Wenn wir resilienter werden wollen“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz bei seiner groß angekündigten Rede am vergangenen Freitag, „dann müssen wir vor allem in der Digitalisierung stärker werden und Teile dieser stetig steigenden Wertschöpfung nach Österreich und Europa ziehen.“ Nach der Vollbremsung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus scheint die Investition in (noch) mehr Technologie und Digitalisierungsprozesse vernünftig zu sein, um die Zeit bis zur Entwicklung eines Impfstoffes – und darüber hinaus – zu überstehen.

Aber inwiefern ist es tatsächlich die Digitalisierung, die zu mehr Resilienz, also Belastbarkeit und Widerstandskraft der Gesellschaft in Krisenzeiten führt? Reicht es also, als Konsequenz der Pandemie in digitale Infrastruktur von Unternehmen, Cybersicherheit oder künstliche Intelligenzen zu investieren? Oder gehört die Digitalisierung selbst zu den zentralen Belastungen des modernen Lebens?

Bildschirm statt Bergluft

Bei den Technologiegesprächen des diesjährigen Europäischen Forums Alpbach hat man sich dieser Frage gewidmet. „Resilience and Digital Future: Synergy or Discrepancy?“ lautete der Name des entsprechenden Panels – und anders als bisher wurde das Thema nicht nur auf der Metaebene bzw. auf der analogen Bühne im Tiroler Bergdorf verhandelt, sondern man steckte mittendrin: Debattiert wurde schließlich coronabedingt online – was gleich so manchen Moderator an die Grenzen der Belastbarkeit führte: Nicht nur mussten die teils via Video zugeschalteten, teils vor Ort befindlichen Expert(inn)en im Auge behalten werden, sondern auch die Chats, die am Bildschirmrand während der Veranstaltungen mitliefen und in denen teils auf fachlich hohem Niveau diskutiert wurde. Für die Teilnehmer(innen) bedeutete dies einen niederschwelligeren Zugang zu Alpbach-Inhalten, die sonst deutlich weniger leicht zugänglich sind – sowie durch die Chatfunktion samt Option des direkten Fragestellens auch ein Mehr an Partizipation. Doch diese Vorzüge hatten auch ihren Preis: Bildschirmzeit statt Bergluft; oder statt leibhaftig-zufälliger Gespräche über Gott und die Welt das Navigieren durch WhatsApp-Gruppen mit 57 Spezialisten für künstliche Intelligenz.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!