Frei! Sicher?

FOKUS

„Es gibt die Panik zu verschwinden“

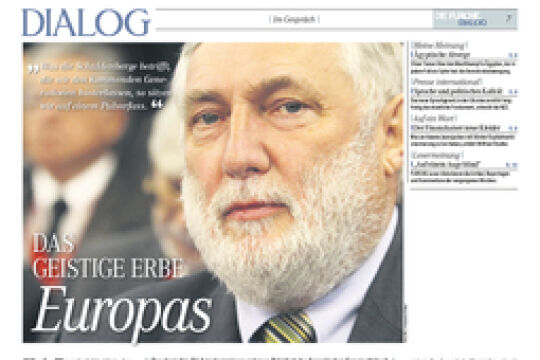

Vor 30 Jahren hat sich „der Osten“ die Freiheit erkämpft. Wie konnte es dazu kommen, dass heute so viele den Illiberalismus präferieren? Ein Gespräch mit dem bulgarischen Politologen Ivan Krastev.

Vor 30 Jahren hat sich „der Osten“ die Freiheit erkämpft. Wie konnte es dazu kommen, dass heute so viele den Illiberalismus präferieren? Ein Gespräch mit dem bulgarischen Politologen Ivan Krastev.

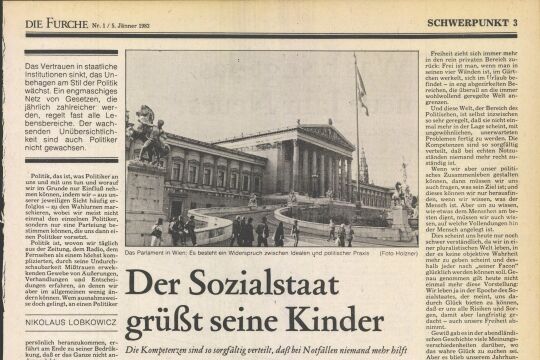

Zerfallen wie das alte Habsburgerreich: Dieses Schicksal könnte nach Ansicht von Ivan Krastev auch der Europäischen Union ins Haus stehen. In seinem aufsehenerregenden Essay „After Europe“ (2017) analysierte der bulgarische Politologe ebenso brillant wie gnadenlos die Gründe für die drohende „Europadämmerung“. In Alpbach sprach Krastev, der in Sofia das „Centre for Liberal Strategies“ leitet und als Permanent Fellow auch am Wiener „Institut für die Wissenschaften vom Menschen“ forscht, vor allem darüber, wie Demografie und Demokratie zusammenhängen. Vorab nur soviel: Der Konnex ist eng. Enger, als es den politischen Akteuren je bewusst war.

DIE FURCHE: Herr Krastev, die ungarische Philosophin Ágnes Heller schrieb in jenem Essay, den sie als Eröffnungsrede für Alpbach konzipiert und nur zwei Tage vor ihrem plötzlichen Tod am 19. Juli übermittelt hatte, folgenden Satz: „Die Freiheit ist ein Fundament, das nicht fundiert.“ Tatsächlich zeigt sich das derzeit global – auch und besonders in Osteuropa. Wie kann man das erklären?

Ivan Krastev: 1989 war die Welt wie eine Bühne, auf der gerade George Bernard Shaws „Pygmalion“ gegeben wird. Der Kalte Krieg, der von zwei unterschiedlichen politischen Systemen geprägt war, die jeweils die Zukunft auf ihrer Seite sehen, war entschieden, das „Ende der Geschichte“, wie es Francis Fukuyama postuliert hatte, schien angebrochen. Wobei das eine System nicht nur kollabierte, sondern sogar die Visionen des anderen Systems unterstützte. In dieser Situation ging der Westen nun daran, den Osten in kürzester Zeit zu sozialisieren und auf seine Art und Weise „gesellschaftsfähig“ zu machen, wie es in „Pygmalion“ Professor Higgins mit dem Blumenmächen Eliza Doolittle tat. Aber da trat etwas zutage, was man nicht unterschätzen darf und was die Entwicklungen in Osteuropa gut erklärt: nämlich dass Imitation problematisch ist.

DIE FURCHE: Inwiefern?

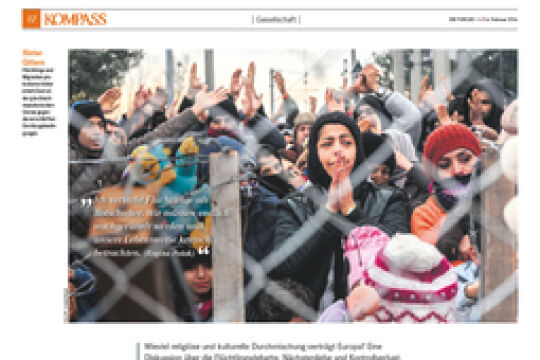

Krastev: Erstens beginnt Imitation mit der Annahme, dass der andere besser ist als man selbst. Zweitens bleibt man selbst immer nur die Kopie des Originals. Und wenn derjenige, den man imitiert, in der Nähe ist, kommentiert er drittens auch ständig, wie geschickt man sich gerade anstellt – was zu einem Machtgefälle führt. Zudem sind noch einige Dinge geschehen, die die Gefühlswelt verändert haben: Zum einen sind nach der Revolution nicht – wie meist in der Geschichte – jene ausgewandert, die im alten System unterdrückt waren, sondern die Zukunft, die Jungen und gut Ausgebildeten. Für sie war ihre Zukunft einfach nebenan in Deutschland. Damit gab es automatisch auch einen Exodus der liberalen Wählerschaft. Dazu kam die Demokratiekrise im Westen, vor allem in den USA. Man versucht ein Modell zu imitieren und sieht plötzlich, dass das Modell eigentlich nicht so nachahmenswert ist. Man hat den Westen während des Kalten Krieges idealisiert, aber man hatte keine Vorstellung davon, wie „normal“ und mühsam Demokratie auch sein kann. Die Menschen im Osten haben also immer gleichzeitig in zwei Welten gelebt.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!