Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Knüppel aus dem Sack?

A nfang der dreißiger Jahre trommelte der demokratische Präsident Franklin D. Roosevelt die amerikanische Nation zusammen und führte sie in der Folge aus einer ihrer schwersten Krisen: der Depression. 50 Jahre später will es ihm der Republikaner Ronald Reagan gleichmachen. Dem Modell Roosevelts folgend, will er die USA durch die wirtschaftliche und politisch-moralische Krise hindurch zu neuer Größe führen. Viele Lateinamerikaner aus dem liberalen und linken Lager fühlen sich bei Reagan indes nicht an F. D. Roosevelt erinnert, sondern an dessen Cousin, Theodor Roosevelt, US- Präsident von 1901-1909. Dessen Devise für seine Lateinamerika-Politik: „Sprich leise und trage einen dicken Knüppel!“

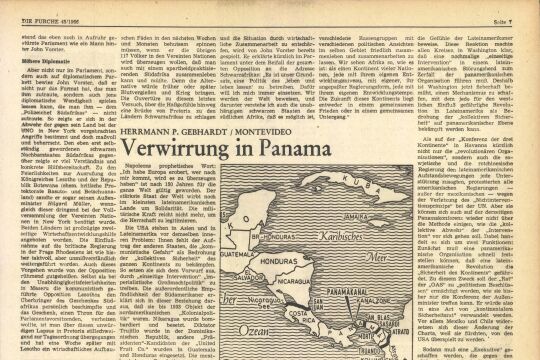

A nfang der dreißiger Jahre trommelte der demokratische Präsident Franklin D. Roosevelt die amerikanische Nation zusammen und führte sie in der Folge aus einer ihrer schwersten Krisen: der Depression. 50 Jahre später will es ihm der Republikaner Ronald Reagan gleichmachen. Dem Modell Roosevelts folgend, will er die USA durch die wirtschaftliche und politisch-moralische Krise hindurch zu neuer Größe führen. Viele Lateinamerikaner aus dem liberalen und linken Lager fühlen sich bei Reagan indes nicht an F. D. Roosevelt erinnert, sondern an dessen Cousin, Theodor Roosevelt, US- Präsident von 1901-1909. Dessen Devise für seine Lateinamerika-Politik: „Sprich leise und trage einen dicken Knüppel!“

Aber während liberale und linke Südamerikaner mit Bangen der künftigen Lateinamerika-Politik der neuen Administration in Washington entgegensehen, weil sie von Reagan erwarten, daß er wieder den „Big Stick“ aus der Rumpelkammer der Geschichte hervorholt und blanke Machtpolitik betreibt, wittern rechtsgerichtete Regime und regierende Militärs in Mittel- und Südamerika Morgenluft:

Sie erwarten sich von der Reagan- Regierung uneingeschränkte Unterstützung in ihrem Kampf gegen „subversive Elemente“ (sprich: Oppositionelle, Sozialreformer, die in ihrer politischen Bandbreite von Christlich-Sozialen bis zu Marxisten-Leninisten und Maoisten reichen).

Ein rechtsradikaler Aktivist in El Salvador erläuterte gegenüber dem US-Nachrichtenmagazin „Newsweek“ die von ihm und seinen Gesinnungsgenossen an Präsident Reagan geknüpften Erwartungen: „Er ist unzuverlässig wie alle Gringos, aber zumindest haßt er die Kommunisten genauso sehr wie wir. Und bevor er Fidel Castro in den Hinterhof der Vereinigten Staaten hineinläßt, wird er die Marines schik- ken ...“

25 Jahre lang kümmerten sich die Vereinigten Staaten kaum darum, was in der Region zwischen Mexiko und Kolumbien passierte. Sie ließen die Diktatoren und Militärregimes in Nikaragua, El Salvador, Guatemala und Honduras gewähren, die Oppositionelle wie einfache Landarbeiter regelrecht abschlachteten.

Von der himmelschreienden sozialen Ungerechtigkeit in diesen Ländern nahm Washington offiziell mehr oder weniger keine Notiz.

Dann, 1977, übernahm Jimmy Carter das Amt des US-Präsidenten und er erklärte die Menschenrechte zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Außenpolitik. Die Diktatoren und Militärjuntas Zentralamerikas sahen sich bei ihrem blutigen Handwerk im Umgang mit der Opposition plötzlich gestört, reagierten auf den Druck aus Washington aber höchstens mit kosmetischen Reformen - so Anastasio Somoza in Nikaragua - die oligarchischen Machtstrukturen blieben dieselben.

Im Sommer 1978 brach in Nikaragua eine Revolution aus. Schon bei den ersten Regungen des Aufstandes gab Somoza alle vorgetäuschten Reformen

wieder auf und schlug erneut mit brutaler Gewalt auf die Opposition los.

Wohl setzte Washington Somoza unter Druck, seine Präsidentschaft aufzugeben. Aber der trotzte, und niemand war mit dem amerikanischen Vorschlag einverstanden, eine inter-amerikanische Friedenstruppe nach Nikaragua zu entsenden.

Als Somoza Mitte Juli 1979 nach Miami fliehen mußte, standen die USA vor dem Scherbenhaufen ihrer Mittelamerika-Politik:

In den Augen der Rechtsdiktaturen der Region hatte Carter ihnen durch seine Menschenrechtspolitik die Suppe eines linksgerichteten Regimes in Nikaragua erst eingebrockt. Für sie war klar, daß der Machtwechsel in Nikaragua der erste Schritt zu einer „Kubani- sierung“ ganz Mittelamerikas war.

Diskreditiert war die US-Außen- politik aber auch in den Augen der Sandinisten, hatte ihnen Washington während ihres Aufstandes gegen das So- moza-Regime doch keine Unterstützung zukommen lassen.

Die neutrale Haltung der USA im Nikaragua-Konflikt brachte den USA also letzten Endes eines: den Verlust ihrer Glaubwürdigkeit - sowohl bei den Machthabern wie bei der Opposition.

Für El Salvador fürchteten die USA eine ähnliche Entwicklung wie in Nikaragua. Sie unterstützten deshalb aktiv einen Putsch jüngerer Offiziere gegen den rechtsextremen Diktator, General Romero, am 15. Oktober 1979.

Mit Hilfe Washingtons wurde von der aus Militärs und Zivilisten gebildeten Junta an einem Reformprojekt gebastelt, durch das der linksgerichteten Opposition der Wind aus den Segeln genommen werden sollte.

Doch die Reformpolitik der Junta war von vorneherein zum Scheitern verurteilt: Die Landreform kam spät, wurde von Militärs und rechtsradikalen Gruppen organisiert und überwacht (die sich als die neuen Gutsbesitzer aufspielten und Landarbeiter ermordeten, die den ihnen übergebenen Boden bearbeiten wollten); schließlich blieb die linke Opposition bei der Planung und Durchführung der Reform ausgeschlossen.

Politische Gewaltakte forderten in El Salvador im Laufe des Jahres 1980 um die 10.000 Menschenleben. Über 1000 Menschen sind allein im Monat Jänner bei Kämpfen zwischen den Untergrundkämpfern und der Armee ums

Leben gekommen. Und jetzt droht eine Internationalisierung des Konfliktes, weil Guatemala und Honduras auf keinen Fall ein „zweites Nikaragua“ an ihren Grenzen dulden wollen, die Guerillas andererseits von Kuba und Nikaragua aktive Unterstützung erhalten.

Ein „zweites Nikaragua“ in der Region aber wollen auch die USA auf jeden Fall verhindern.

Dem neuen US-Präsidenten Ronald Reagan bleiben - ebenso wie seinem Vorgänger Jimmy Carter - nicht allzu viele Möglichkeiten in seiner Mittelamerika-Politik:

• Er kann sich völlig zurückziehen und den Dingen in Zentralamerika ihren Lauf lassen. Gegen eine solche Politik spricht, daß die Region dann über kurz oder lang ganz gewiß „kubani- siert“ würde. Denn Fidel Castro würde eine solche günstige Gelegenheit für den Export seiner Revolution gewiß nicht ungenützt verstreichen lassen.

• Reagan kann den Prozeß des sozialen und politischen Wandels in Mittelamerika unterstützen - in der Hoffnung, daß die USA dadurch einen gewissen Grad an politischem und wirtschaftlichem Einfluß aufrechterhalten können. Vor allem aber ließe sich durch eine solche Politik verhindern, daß Kuba (und im Hintergrund die Sowjetunion) sich in der Region festkrallen.

• Die neue Administration kann sich aber auch voll hinter die herrschenden Regime stellen, ihnen Waffen sowie Militärberater schicken und die Armeen der einzelnen Staaten ausbilden. Eine solche Politik würde wohl auch den Einsatz amerikanischer Marineinfantristen in der Region nicht ausschließen, wenn ein Regime unter dem Druck der Opposition umzukippen drohte.

Allerdings: Langfristig gesehen wäre das wohl das Unklügste, was Washington tun kann. Die Region käme wohl nie zur Ruhe (außer einer Art Friedhofsruhe), außerdem würde einer „Ku- banisierung“ damit nur Vorschub geleistet.

Man wird an Reagans Mittelamerika-Politik schon bald ablesen können, in welche Richtung sich die gesamte künftige Lateinamerika-Politik Washingtons tatsächlich entwickeln wird. Ob er wirklich den „dicken Knüppel“ hervorholen wird, wie viele erwarten und wie Aussagen seiner Mitarbeiter schließen lassen? Reagan war für „"Überraschungen“ schon immer gut...

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!