Für den Traum von Europa LEBEN UND STERBEN

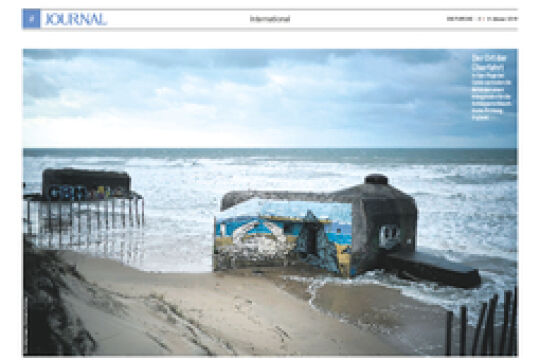

Europa ist ein Versprechen für Menschen in Verzweiflung. Aber an seinen Grenzen zeigt sich, wie Hoffnungen enttäuscht und Alpträume produziert werden. Auszug aus dem Buch "Der Zaun".

Europa ist ein Versprechen für Menschen in Verzweiflung. Aber an seinen Grenzen zeigt sich, wie Hoffnungen enttäuscht und Alpträume produziert werden. Auszug aus dem Buch "Der Zaun".

Es wird eine lange Reise werden. Waleed greift nach Koffer und Reisetasche, geht in die Knie, öffnet den Koffer -die Zahnbürste, die T-Shirts, alles drin -, er schließt ihn. "Jetzt aber los, Waleed!" Er steht auf, geht wieder in die Knie, klappt den Koffer noch einmal auf, öffnet die Reisetasche, kramt darin, das Handtuch - "Beeil dich, Waleed!", rufen seine Freunde, die jetzt auf der Straße im Halbkreis um ihn stehen, murmeln, gestikulieren, auf ihn einreden, lachen, weil Waleed hektisch wird. Waleed springt hoch, stolpert fast und läuft los. Nach wenigen Schritten bleibt er stehen. Er dreht sich um. Er hebt den Daumen und lächelt: "Seht her, ich habe es geschafft!" Waleed geht. Ein Schlepper hat ihm ein Versteck auf einem Lkw nach Europa besorgt.

Er lässt seine Freunde auf dem Platz zurück. Ahmed, 26, den Philosophiestudenten aus Aleppo, der nie viele Worte macht, der den ganzen Tag dort sitzen kann, um sich auf seinem Handy Zeichentrickfilme anzusehen. Mustafa, 33, der Mechaniker, vorsichtig und eigentlich immer ein wenig nervös, schnell gereizt und unruhig, seit zwei Jahren ist er in Istanbul. Wael, 29, der auf seinen Ausweis wartet, ein gefälschtes Dokument, das ihn nach Algerien und von dort nach Libyen bringen soll, ein Kumpeltyp, bedächtig, wenn, dann möchte man einen wie ihn in einem der Flüchtlingsboote neben sich haben. Sie schauen Waleed hinterher, der jetzt verschwunden ist. Und gehen zurück zum Café Vatan, zu dem Mäuerchen davor, auf dem sie immer sitzen, weil es dort Internet gibt und jemand das Passwort kennt.

Am Drehkreuz

Das also ist Aksaray in Istanbul, Drehkreuz der Flüchtlingsrouten. Ein Stadtviertel mit einem Platz, auf dem sich für einen Augenblick die Wege der Flüchtlinge nach Europa kreuzen. Dort treffen aufeinander: die Iraker, die vor den Dschihadisten des Islamischen Staats flüchten, die Syrer, die den Bomben des Assad-Regimes entkommen sind, die Afghanen, die endgültig alle Hoffnung für ihr Land begraben haben. Manchmal kommt es zu den ungewöhnlichsten Begegnungen. Dann treffen Flüchtende auf die, vor denen sie geflüchtet sind. Assad-Kämpfer und Rebellen, ehemalige Taliban und frühere Soldaten der afghanischen Armee. Ausgerechnet der Traum von einer besseren Zukunft bringt sie wieder zusammen.

Aksaray ist ein Versprechen, aber kein Viertel, in dem sich Menschen aufhalten, wenn es nicht unbedingt sein muss. Eine undurchdringliche Welt aus Telefonläden, Reisebüros und Busunternehmen. Mossul, Kirkuk, Bagdad steht an den Schaufenstern, für Europa nur Krisenschauplätze, für die Menschen von Aksaray Reiseverbindungen. Zu Aksaray gehört auch der verschwenderisch große Platz vor der Metrostation. Ein Ort der Wartenden, der beschaulich sein kann wie ein Dorfplatz, um im nächsten Moment zu brodeln, wenn die Ungeduld in Wut umschlägt. Und Aksaray ist eine Hinterwelt aus Gassen, die die Menschen vom Platz manchmal verschluckt und erst nach Stunden wieder ausspeit. In der es Cafés und Wohnungen gibt, in denen Geschäfte gemacht werden, die es nicht geben darf.

Aksaray ist einer der wichtigsten Sammelpunkte vor Europa für Menschen auf der Flucht. Mehr als zwei Millionen Syrer sind in die Türkei geflüchtet. In den vergangenen Jahren hat das Land zudem die Einreisebestimmungen für Besucher aus vielen afrikanischen Ländern gelockert. Wie ein Magnet zieht Aksaray die Menschen aus allen Teilen der Welt an. Aber Istanbul ist erst der Beginn der letzten Etappe nach Europa.

Jetzt droht das Meer. Jetzt wartet die hochgerüstete Außengrenze der EU. Nur mit legalen Methoden würden sie den Grenzübertritt verhindern, haben uns die Behörden drüben auf der anderen Seite der Grenze gesagt, aber es gibt hier Dutzende Geschichten von brutal gestoppten Fluchten. Auf dem Platz in Aksaray zeigen sie auch ihre Wunden und können nicht glauben, dass man nicht glauben kann.

Die Schleuser sind in Aksaray überall und doch nicht zu finden. Sie sind unsichtbar und fallen trotzdem ständig auf. "Schau ihnen ins Gesicht", sagt einer hier, "schau ihnen ins Gesicht, und du wirst erkennen, wer ein Schlepper ist und wer nicht, aber sie werden es dir niemals sagen." Niemand hat etwas damit zu tun, und alle machen damit Geld. Vielleicht ist Samir der erste Profiteur in einer langen Reihe von Schleusern. Wenn es für jede Etappe einen Schlepper braucht, dann heißt das, dass es für jeden auch einen Anteil gibt. Für den Recruiter, der die Flüchtlinge anwirbt, für jenen, der die Reise plant, den Fahrer, der die Menschen bis zur Grenze bringt, den Mann fürs Boot. Und für den Spotter, der aus ganz bestimmten Gründen weiß, wann welche Patrouille wo kontrolliert - oder eben auch nicht.

Tod auf dem Meer

Im Hafen von Augusta, Sizilien. Er mag jetzt nicht hinschauen. Mutaz möchte die Menschen im Hafen nicht sehen. Während sie an Bord schon zum Ausstieg drängen, bleibt er auf dem Deck reglos sitzen, den Rücken zur Reling, das Gesicht abgewandt, die Stirn auf den Unterarm gestützt. So oft hat er davon geträumt, aber jetzt, wo er es endlich geschafft hat, wo die "Fiorillo" in den Hafen von Augusta einfährt, will er von Europa nichts mehr wissen.

Es war Dienstag, der 26. August 2014, als Mutaz auf dem Schiff der Küstenwache Europa erreicht. Es ist der erste und letzte Sommer der Rettungsoperation "Mare Nostrum". Jeden Tag dringen die Schiffe der italienischen Marine und der Küstenwache weit in das Seegebiet vor Nordafrika vor, um Flüchtlinge zu retten. Sie greifen sie wenige Meilen vor der libyschen Küste auf, Frauen, Männer, Kinder auf Fischkuttern mit röchelnden Motoren und leckenden Planken. Sie retten mehr als 4000 Menschen in diesen Tagen und bringen auch die wenigen der vielen Toten, die sie bergen können, in die sizilianischen Hafenstädte Augusta und Pozzallo. Drei Boote sind gesunken. Die Zeitungen werden schreiben, dass es die bisher tödlichsten Tage in diesem Jahr waren. "Invasione", sage sie uns in den Bars von Sizilien, "Apocalisse", eine Apokalypse, murmeln sie, bis wenig später neue Rekorde die alten verdrängen. Denn schon im September wird es eine neue tödlichste Woche geben. Und am Ende des Sommers werden mehr als 3000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sein.

Mutaz bewegt sich nicht. Auch als keine 100 Meter entfernt die Korvette "Fenice" anlegt. 24 Leichen aus Mutaz' Boot konnten von dem Schiff geborgen werden. Sie liegen in blauen und schwarzen Säcken verpackt auf dem Achterdeck. Der Geruch der Toten, die eineinhalb Tage lang auf See waren, kriecht über den Hafen. Leichenwagen fahren vor, drei, vier, dann werden sie feststellen, dass sie nicht reichen werden und sie einen Kühlwagen benötigen. Der Gerichtsmediziner Francesco Coco geht an Bord, beugt sich über die Toten und verschwindet hinter einem Sichtschutz. An Land werden die Sargdeckel verschraubt. Und wieder wird gewartet.

Das Banner mit dem Schiffsnamen an der Gangway muss neu drapiert werden, damit es auch in den Abendnachrichten zu sehen ist. Italien will, dass die Welt sieht, was seine Marine in diesem Sommer leistet. Dann erst werden die Leichen in Särgen von Bord geholt.

Mutaz, so erzählt er uns, wollte weg vom syrischen Krieg, der kein Ende zu nehmen scheint. Er sollte zum Militärdienst, aber er wollte nicht töten und vor allem: Er wollte nicht sterben. Mutaz flüchtete nach Jordanien. Amman, Beirut und von dort nach Algerien, weil das Land von Syrern im Jahr 2014 kein Visum verlangte. Sie sind zu fünft auf ihrer Flucht. Abdurahman, 25, ist einer davon. Mutaz und Abdurahman stammen beide aus Damaskus und mögen sich sofort. Über Tunesien reisen sie zur Grenze nach Libyen.

Am 24. August brechen sie schließlich auf. Zwölf Meter lang ist der azurblaue Schiffkutter mit dem Namen "In Gottes Hand". Weitere Flüchtlinge kommen hinzu. Das Unterdeck füllt sich, das Deck, dann auch das Oberdeck. Dort, am hinteren Ende, findet Mutaz seinen Platz.

Nach kurzer Zeit setzt der Motor des Schiffes aus. Über Satellitentelefon kontaktieren die Flüchtlinge die Schleuser. Diese schicken ein Schiff, das sie einige Meilen weiter auf See schleppt. Sie fahren gerade so weit, bis die Besatzung eines Öltankers das überfüllte Boot bemerkt und die Marine kontaktiert. Die Schleuser kappen das Seil und überlassen die Flüchtlinge ihrem Schicksal. Wasser sickert in das Boot. Mit Pumpen und Eimern kämpfen die Menschen an Bord gegen das Wasser an. Sie sind gerade 20 Meilen vor der libyschen Küste, als sich die ersten Helfer in Schlauchbooten nähern und Rettungswesten werfen.

Überlebende berichten später, dass unten im Deck, wo viele Afrikaner untergebracht sind, die Luft immer dünner wird. Die Menschen drängen nach oben. Das Boot gerät ins Wanken. Die Ersten greifen nach den Rettungswesten, drängen auf eine Seite, das Schiff neigt sich immer mehr. Panik bricht aus. "Bleibt ruhig", ruft Mutaz, aber es gibt die, die nicht warten können. Sie springen von Bord und schwimmen auf die Rettungsboote zu. Das Schiff verliert die Balance, neigt sich nach Backbord und kentert. Auch Mutaz und Abdurahman stürzen ins Wasser. Es ist der 24. August, 19.58 Uhr, als Mutaz seinen Freund Abdurahman das letzte Mal sieht.

Im Ghetto

In den Bergen vor Melilla, Marokko/Spanien. Einmal war Mohamed Djim seinem Traum ganz nah. Die Polizei hatte soeben ein Camp der Afrikaner auf dem Berg gestürmt. Am Ende lag ein Junge tot am Boden. Da packte die Bewohner des Camps der Zorn, sie liefen los, alle zusammen, den Berg Gourougou hinunter bis zur Grenze. Mohamed Djim mittendrin. Immer wieder hatten sie in der Vergangenheit versucht, über den Zaun nach Melilla zu klettern. Diesmal aber wollten sie gar nicht über die Grenze.

Sie liefen auf den offiziellen Grenzübergang zu. Und blieben einfach davor stehen. Sie wollten zeigen, dass man nicht alles mit ihnen machen kann. "Wir waren so viele", sagt Mohamed Djim. "Uh, das war ein gutes Gefühl." Dann sind sie wieder hinauf auf den Berg.

Mohamed Djim, schmächtig und still, lebt nun etwas weiter im Hinterland der Berge nahe der marokkanischen Stadt Nador. Er sitzt auf einem wackeligen Stein vor seinem Zelt. Von seinem Hügel aus sieht er über die Kiefernwälder am Rande des marokkanischen Rif-Gebirges. Er kann den Berg Gourougou, über den er damals hinunterstürmte, sehen, das Meer und die Stadt Melilla, von der hier alle reden, weil sie viel mehr als nur eine Stadt mit einem Hafen ist, weil schon der Name dieser Stadt eine Verheißung ist.

Melilla ist mit Ceuta und den Kanaren alles, was Spanien von seiner Kolonialherrschaft in Afrika geblieben ist. Seit mehr als 500 Jahren klammert sich das Königreich an seine einstige Eroberung. Die 84.000-Einwohner-Stadt mit ihren palmengesäumten Boulevards, den Restaurants und Modeläden ist eine Vorschau auf das, was auf der anderen Seite des Meeres zu erwarten ist.

Melilla, das ist für die einen ein Sehnsuchtsort, für die anderen ein Einfallstor. Wer diesen Vorposten der Europäischen Union erreicht, hat bereits ein wichtiges Ziel seiner Reise geschafft. Rund 60 Prozent aller irregulären Einreisen nach Spanien werden über die beiden Exklaven Ceuta und Melilla registriert.

Willkommen im Lager

Wir sind nicht zufällig auf Mohamed Djim und sein Lager in den Bergen gestoßen. Wir waren durch die Wälder gestreift, vorbei an dem, was von früheren Verstecken in Mulden und Höhlen geblieben war, Fetzen von Plastikplanen, zerschlissene Kleidungsstücken und ausgebeulte Wasserflaschen, um schließlich von einer kleinen Anhöhe Stimmen zu hören und zwei Zelte zu sehen mit einer Feuerstelle, an der Mohamed Djim und seine Freunde Tee kochen. "Willkommen in meinem Ghetto", hatte Mohamed Djim gesagt, als wir schließlich neben ihm standen, und dabei selbst ein wenig über das Wort gelächelt. Er sollte von nun an unser Begleiter in den Bergen vor Melilla werden, ein Vermittler zwischen dem Draußen und der Welt der Migranten mit eigenen Gesetzen und Werten.

DIE LÄNDER DER FLUCHT

Irak

Seit dem Beginn des Krieges, den die USA 2003 gegen Saddam Hussein anzettelten, sind geschätzte 300.000 Menschen in Kampfhandlungen oder in Bürgerkriegs-Gefechten ums Leben gekommen.

Afghanistan

Der Krieg zur Vertreibung der Taliban, die der AlKaida Unterschlupf gewährte, schien gewonnen und scheint nun bald verloren; nach 21.000 Toten. Dafür sind Zehntausende auf der Flucht vor dem Chaos.

Syrien

Der Bürgerkrieg ist zum Stellvertreterkrieg der regionalen und der Supermächte geworden. Die Vereinten Nationen zählen 250.000 Todesopfer. Die Zahl der Flüchtlinge liegt schon bei über fünf Millionen.

Eritrea

Das Regime unterdrückt die fünf Millionen Bürger derart, dass 350.000 Menschen ausgewandert sind. Doch sie zahlen über staatliche Erpressungsnetzwerke weiter Abgaben an das Regime.