Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

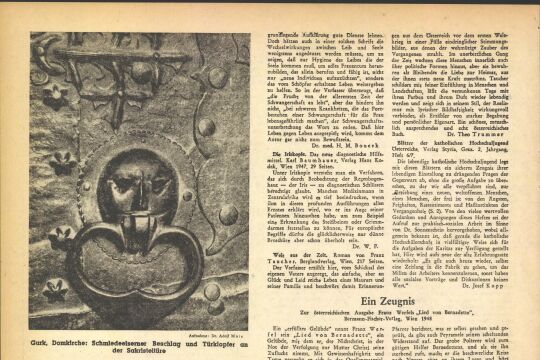

Die Steine von St. Stephan

Von Alois Kieslinge r. Herausgegeben vom Verein für Denkmalpflege in Wien im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt (Vorwort von Karl Holey). 487 Seiten, 202 Abbildungen. Verlag Herold, Wien 1949

Von Alois Kieslinge r. Herausgegeben vom Verein für Denkmalpflege in Wien im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt (Vorwort von Karl Holey). 487 Seiten, 202 Abbildungen. Verlag Herold, Wien 1949

Der Aufforderung, dieses neuartige Buch zu besprechen, folgt der Rezensent als Kunsthistoriker nur mit Zögern, weil es sich zum Teil seiner Kontrolle entzieht. Ist es doch zunächst der naturwissenschaftlich-technische Bericht eines Geologen über Baugrund und Baustoffe unseres Domes, ihre wechselnde Verwendungsart und Bearbeitung und über ihre Schicksale im natürlichen und gewaltsamen Wandel der Zeiten, belegt mit einer Fülle von historischen Nachrichten zur Handwerks- und Wirtschaftsgeschichte Wiens, soweit es das Bauwesen betrifft. Der Kunsthistoriker hat sich weniger mit dem hier gebotenen Tatsachenmaterial als vor allem mit den Folgerungen auseinanderzusetzen, die sich daraus ergeben und die der Autor mit bescheidener Zurückhaltung oft nur angedeutet hat. Aber immerhin ist genug Gelegenheit, Kieslingers Angaben an Hand schon gewonnener Einsichten der Quellenforschung und der Stilkritik zu überprüfen; an vielen Stellen ist der Denkmalpfleger in der Lage, die Materialien und ihre Bearbeitungsart historisch zu kontrollieren, wobei sich, zumal zu den Fragen nach altem und erneuertem Bestand, die gleichen Antworten ergeben. Soweit wir sehen, widersprechen Kieslingers Resultate in keinem Punkt den wirklich sicheren Fakten der Kunstgeschichte des Domes. In einer Reihe von Fällen steht man vielmehr etwas beschämt vor Einsichten, die bei genauerer Beobachtung auch ohne die Hilfe des Geologen erreichbar gewesen wären und die im nachhinein selbstverständlich erscheinen. Dies erlaubt Kieslingers Konstatierungen mit Vertrauen als Grundlage anzusehen, um so mehr, als die historische Arbeit des Autors von höchster Genauigkeit und Vorsicht bei allen Schlußfolgerungen zeugt.

Im ganzen sind wir der Meinung, daß mit diesem Buch eine neue Epoche für die Erforschung unseres Domes beginnt, daß eine neue Hilfsdisziplin für die Architekturgeschichte damit inauguriert wird und daß wir ein Lehrbuch gewonnen haben für die Art, wie alte Bauwerke auf ihren tatsächlichen Bestand und ihre technische Baugeschichte hin zu untersuchen sind, wenn man an ihre kunstgeschichtliche Behandlung und an ihre Restaurierung oder Sicherung schreitet. Gewiß wird die gleiche Vollständigkeit der Berichterstattung, wie sie mit diesem Werk von St. Stephan gegeben wurde und wie sie in der einmaligen Bedeutung dieses Denkmals begründet ist, nicht in jedem Fall möglich sein. Aber die Hauptfragen nach Material, Bearbeitung und Erneuerung sollten von jetzt ab am Beginn jeder monographischen Arbeit unserer Architekturgeschichte stehen. Es werden sich nur selten Einzelprobleme bieten, die in der gewaltigen Fülle der bei St. Stephan gemachten Erfahrungen nicht ihr Beispiel und ihre Lösung haben.

Es ist nicht möglich, alle Folgerungen anzudeuten, die sich aus dieser Arbeit für die Geschichte des Domes selbst ergeben. Nach der geltenden Meinung war vom ersten Großbau des 12. Jahrhunderts im aufgehenden Mauerwerk nichts mehr erhalten (Fundamente im Chor und Langhaus wurden erst durch Grabungen nach 1945 festgestellt). Nunmehr bringt Kieslinger die Beweise dafür, daß das Untergeschoß der beiden Heidentürme nicht dem zweiten Bau des 13. Jahrhunderts, sondern noch dem ersten angehört. Diese Feststellung kann der Kunsthistoriker voll bestätigen und stilkritisch für Innenraum und Außenfassade (Basen der Lisenen) belegen. Daraus ergibt sich die umwälzende Feststellung, daß schon der erste Bau des 12. Jahrhunderts die gleiche Länge hatte wie der spätromanische. Von diesem sind nun, außer dem bekannten Westwerk, endgültig die Vierungspfeiler und Teile der Ostmauer des Querschiffes durch ihr abweichendes Material eindeutig erwiesen. Der Albertinische Chorbau, das Rudolfinische Langhaus und die beiden großen Türme werden vom Material aus in ihrer Baugeschichte hicht weniger erhellt. Auch für die Plastik, vom romanischen Riesentor bis zu den Altären und Grabmälern der letzten Jahrhunderte, finden sich zahlreiche Beobachtungen, die unsere Vorstellungen in vielem einzelnen und manchmal auch grundsätzlich ändern werden. Wie etwa der alte Streit um das Meisterzeichen Anton Pilgrams an der Kanzel sich einfach aus einer falschen Steihergänzung er klärt, wie eine Reihe von Schöpfungen der Barock-Gotik, bisher für mittelalterlich hingenommen, aus dem Material heraus entdeckt wurden, das gehört zu den schönsten Resultaten von Kieslingers Methode. Man wird von den ältesten römischen wiederverwendeten Steinen des Domes bis zu den heute noch gebrauchten Werkstoffen geführt und folgt den Bauphasen von Romanik und Gotik bis zu dem Brand von 1945 und der gegenwärtigen Wiederherstellung, gleichsam an Hand einer steinernen Urkundenveröffentlichung.

Die Geschichte Wiens hat durch dieses Buch eine wirkliche Bereicherung erfahren. Darüber hinaus ist dieses Buch ein Ehrenzeichen für unsere Denkmalpflege, die Kieslingers jahrelange Forschungen ermöglichte, für alle Stellen, die Druckkostenbeiträge gewährten, und für den mutigen Verlag, der diesem Werk, dem ersten seiner Art in der europäischen Bauliteratur, eine vollständige und schöne Ausstattung bei erstaunlich niedrigem Preis gegeben hat.

Univ.-Prof. Dr. Karl Oettinger

Die Nachfolge Christi. Von Thomas von Kempen, übertragen von Felix Braun, Styria, Graz—Wien.

Es ist das gute Recht der Forschung, zusammen mit den geschichtlichen Epochen auch deren Frömmigkeitsstile historisch zu erfassen — freilich nur so lange, als sie nicht damit den zeitlosen Kern der Erscheinungen historisieren will. Nichts scheint leichter als der „Imi- tatio Christi“ ihren geistigen Ort in der devotio moderną der niederrheinischen Brüderkonvente des späten Mittelalters anzuweisen. Aber was ist damit über dieses Buch schon ausgesagt? Was selbst mit einer endlichen Klärung der Verfasserfrage, so dringend sie im fortdauernden Streit der Meinungen auch sein mag? (Nach einer jüngst erschienenen Arbeit von Fritz Kern ist Gerrit Grote, nicht Thqmas der Autor, wie schon früher J. van Ginneken vermutet hatte.) Die innere Kraft, die von hier ausgeht, hat sich durch die Jahrhunderte bewährt, ja verstärkt, und entzieht sich jeder Analyse; sie kommt aus dem Innersten und findet das Innerste, wo es nicht völlig verschüttet ist. Mögen durch dieses bescheidene große Werk in der klaren Übersetzung Felix Brauns recht viele zwischen den Geräuschen der Welt zu jener großen Stille hinfinden, die weder stoische Apathie noch müdes Verzagen, sondern das Strömen „lebendigen Wassers' ist.

Univ.-Doz. H. Fichtenau

Stürmischer Frühling. Roman. Von Frank Thiess. Paul-Zsolnay-Verlag, Wien.

Auch in diesem Roman bewährte sich die schriftstellerische Begabung des bekannten Autors, die ein spannendes, äußerlich lückenloses Geschehen abrollen läßt, und den skizzenhaft hingeworfenen und doch überzeugenden Zauber einer Deutsch-Amerikanerin schildert, in den sich mehrere Männer, teils einander freundschaftlich verbunden, teils sich feindlich gegenüberstehend, verstricken. Als Gegenpol dieses Mädchens wirkt die um fünf Jahre Ältere, eine erblindende, schöne Frau schweren Geblüts. Die Atmosphäre des ganzen Buches ist etwas haltlos und zeigt nichts von der Kompromißlosigkeit in den Fragen des Geistigen, der Lebenshaltung, die sicher auch in der Jugend vor dem ersten Weltkrieg nicht fehlte, weil sie Jugend immer eigen ist. Was uns unbefriedigt läßt, ist der Mangel jener geistigen Problematik und Tiefe, die heute dem Roman, der Anerkennung finden will, nicht mehr fehlen darf. Zu wenig fundiert sind auch die positiv gemeinten Hinweise auf das Christentum. Wählt man schon studentisches Milieu der Vorkriegszeit, so ist es schlecht denkbar, daß die allenthalben aufklingenden Fragen der Psychoanalyse, damals in hohem Gange, nicht eine tiefere Behandlung erfahren, daß die Anzeichen des ersten Weltkrieges in keiner Weise in den Gedankengängen junger Menschen Niederschlag gefunden hätten. Dr. Margarethe Schmid

In der letzten Folge der „Österreichischen Furche" wurde die von der Gesellschaft der Musikfreunde und der Konzerthausgesellschaft herausgegebene Musikzeitschrift „Austria- Musik-Kurier" besprochen. Durch ein Versehen wurde die Jahreszahl falsch angegeben, die natürlich „1949" heißen muß.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!