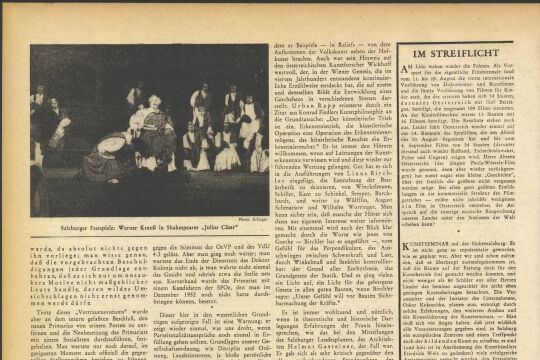

Zum fünftenmal stellt heuer das Salzburger Metropolitankapitel die beiden Domoratorien der „Biennale christlicher Kunst der Gegenwart“ zur Verfügung. Bemühungen, für diese Ausstellung ein eigenes Gebäude zu errichten, sind bis jetzt gescheitert. Die maßgeblichen Kreise konnten sich — von der Finanzierung abgesehen — weder über die Konzeption des Baues noch über der Ort einig werden. Diese Tatsache bedingt die Neuauflage der wichtigsten Klage über die vergangenen vier Biennalen: Die mit prachtvollem barocken Stuck versehenen Oratorien erdrücken vielfach die Exponate — oder die Wirkung der Räume wird durch eigenwillige Arrangements verschiedener Delegationen vernichtet.

Gelegentlich wird die Meinung geäußert, es gebe keine echte christliche Kunst der Gegenwart, gerade die Salzburger Biennale liefere in ihrer Ansammlung heterogener Werke einen Beweis dafür. In der Vergangenheit mag diesem Vorwurf eine gewisse Berechtigung zugekommen sein, die heurige Ausstellung weist jedoch einen hoffnungsvollen Weg in die Zukunft. Es ist dem Arbeitsausschuß zum erstenmal gelungen, ein Leitthema zu formulieren, das auf das Interesse der einzelnen Abordnungen stieß. Das Motto „Die Kirche in der Stadt“ sollte in erster Linie auf den Kirchenbau der Gegenwart hinweisen. Damit wird allerdings eine Problematik aufgerissen, die schon seit Jahrzehnten zunächst Theologen und Soziologen beschäftigt. Beide sind sich letztlich noch nicht klar geworden, welche Rolle die Kirche in einer Stadt zu spielen habe, deren Bewohner zu dreißig, zwanzig, ja vielleicht nur zu fünf Prozent kirchlich-katholisch denken und leben. Besonders nüchtern stellt sich diese Frage den Architekten und Künstlern, die Monumente der Kirche zwischen den Wohnstätten und Geschäftshäusern der Menschen zu errichten haben. Soll durch ihr Werk eine Gruppe innerhalb der pluralistischen Gesellschaft herausgestellt werden? Soll es eine große Geschichte weiterführen oder vor allem der jetzt versammelten Gemeinde Obdach bieten? Oder soll ein repräsentatives Haus des Allerhöchsten erstehen, der ja der Gott aller ist?

•

Eine eindeutige Entscheidung in diesen Überlegungen hat auch die durch das Zweite Vaticanum verjüngte Kirche nicht gebracht. Sie hat die Möglichkeiten nicht eingeschränkt, sondern im Gegenteil erheblich vermehrt. Da ein Werk der Architektur nicht über Nacht entstehen kann, stammen die in Salzburg vorgestellten Beispiele durchwegs aus der Zeit vor dem Konzil. Ihre Schöpfer lebten jedoch zum Teil schon in jener Atmosphäre, die die Gedanken der großen Kirchen- , Versammlung vorbereitet hat.

Im Katalog zur Ausstellung weist der Kölner Architekt A. Leitl darauf hin, daß Revolutionen in der Kirche relativ- lange dauern.

P. H. Muck SJ., Dozent für christliche Kunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien, setzt sich mit der äußeren Form der Kirche auseinander. In der Nachbarschaft von Hochhäusern und Fabriksschloten werde sie nicht mehr wie die mittelalterliche Kathedrale die Stadtkrone bilden, es gebe aber anderseits auch keinen Grund, sie als Krypta zu planen. Für die bauliche Situierung der Kirche in der Stadt und ihren Bezug zur Umgebung legt er einige Thesen vor:

• Die Kirche ist ein Haus unter Häusern; die Meinung, sie müsse durch Andersartigkeit oder Sonderbarkeit der Form erkennbar sein, wird abgelehnt.

• Sie steht im Zusammenspiel mit anderen Ordnungsfaktoren, mit denen ihre Baugestalt korrespondieren muß.

• Die Wirksamkeit der einfachen Gestaltung ist umso tiefgreifender, je heftiger die kommerzielle Welt die auffällige architektonische Repräsentation bevorzugt.

• Die Orientierung der Kirche auf den Wdhnbereich stellt ein seelsorgliches Erfordernis dar.

• Von einer einheitlichen Vorstellung vom Kirchenbau kann nicht gesprochen werden, da sich zwischen der Kathedrale und der Hauskirche eine Vielfalt von Aufgaben ergibt.

• Die Kirchenanlage muß als Raumgruppe verschiedene kirchliche Dienste aufnehmen.

• Es gibt zwar den theologisch qualifizierten Raum des „Sakralen“, doch kann dieser im Baukörper nur unter Berücksichtigung der vorgenannten Gesichtspunkte zum Ausdruck kommen.

Die Photos, Pläne und Modelle von Kirchen zwischen Südafrika und Polen, Irland und Japan weisen eine unterschiedliche Vielfalt auf, doch steht hinter ihnen sichtlich die gleiche Bereitschaft, das übernationale Volk Gottes nicht nur geistig in den Herzen der Menschen, sondern auch baulich in den Niederlassungen des Volkes zu etablieren. Die verschiedene Mentalität bewirkt verschiedenartige Stilauffassungen. Man wird sie mit Großzügigkeit betrachten müssen, um ihnen gerecht zu werden.

Deutschland legt mehrere Projekte vor. Alexander v. Branca hängt in der Pfarrkirche „St. Matthias“ (München-Fürstenried) noch einem monumentalisierenden Stil nach, der sich vor allem in der Kombination von Betonsäulen und Ziegeln im Innenraum bekundet. Die Großzügigkeit von Alfons Lilis Passauer Pfarrkirche „St. Petrus“ wird durch die allzu unruhige Gestaltung der Innenwand beeinträchtigt. Gottfried Böhms Pfarrkirche „St. Gertrud“ (Köln) ordnet sich mit Elegance durch Auffächerung des Daches der Straßenflucht ein. Alfons Leitl stellt Modelle und Pläne von zwei Gemeindezentren (für Köln-Deutz und Wien-Floridsdorf) aus. Die Anordnung der einzelnen Seelsorgestätten erfolgte schon so überzeugend, daß man vielleicht in beiden Fällen des mahnenden Turmes hätte entbehren können. Schauerliche Pyramidentürme aus Beton gab Thomas Wechs seiner Don-Bosco-Kirche in Augsburg. Irland bringt neben mehreren konventionellen Beispielen eine luftige Kirche für den Flughafen in Dublin. Andrew Devane hat sich in die Umgebung so sehr eingefühlt, daß man die Assoziation mit einer vornehmen Wartehalle nicht los wird. Die Engländer stimmen in mehreren Projekten ein leises Preislied auf die Gotik an, die südafrikanischen Kirchen stehen sichtlich noch unter dem Eindruck des Kolonialstils, der für die heutige Zeit zurechtgebogen wird. Aus Nigerien wurden Farbphotos reizender kleiner Missionskirchen gesandt. Die vom Engländer George G. Pace konstruierte Kathedrale von Ibadan mit zwei Türmen und unzähligen Türmchen scheint dem erwachenden Kontinent mit zu wenig Ernst zu begegnen. Wie schon bei früheren Biennalen überzeugen auch heuer die Spanier in ihrer vitalen, selbstverständlichen Religiosität, die sich auch heute mühelos den jeweils passenden Stil schafft. Holland scheint hierzu eine Antithese zu bilden: in den schönen Kirchen der Niederländer herrschen Vernunft und nüchterne Zweckmäßigkeit. Der Pole Tadenusz Gaw- lowski überrascht mit einer Kirche, die allein schon durch ihre plastische Form überzeugt. Die Kathedrale von Tokio des Japaners Kenzo Tange paßt in ihrer den Kreuzgrundriß schwungvoll aufbauenden Architektur außerordentlich gut in die lebendigste Metropole der Welt. Obwohl sie im Prinzip in der Tradition des christlichen Kirchenbaues steht, findet sie doch in ihrer Ausdruckskraft mühelos den Anschluß an die moderne japanische Baukunst.

Die Mitte des österreichischen Beitrages bildet eine von P. Muck und Architekt Uhl zusammengestellte Dokumentation zum Motto der Biennale. Hier kann man sogar auf eine erfreuliche Tradition des modernen Kirchenbaues hinweisen: Die 1934 von Clemens Holzmeister auf dem Vogelweideplatz in Wien errichtete Christ-Königs-Kirche ist nach P. Muck ein „wegweisendes Beispiel einer Gesinnung, die nicht mit monumentaler Übersteigerung arbeitet, sondern sich durch Einfachheit und durch Schaffung eines durchgehend gestalteten Seelsorgebereiches behauptet. Auf einen aufwendigen Turm hat man verzichtet. Kirche und Fürsorgehaus für karitative Dienste umschließen einen Hof. Von den Bauten der Gründerzeit ringsum setzt sich die Kirchenanlage durch einen Grüngürtel ab. Eine solche niedrig gehaltene Anlage um einen Hof bildet einen wohltuenden Bereich der Sammlung... Dank ihrer Einfachheit und Geschlossenheit kann sich die Anlage auch heute nach Jahrzehnten neben der neuen Stadthalle in ihrer Eigenart gut behaupten.“ (Katalog S. 39)

Einem modernen Kirchenraum muß auch ein zeitgemäßes Kultgerät entsprechen. Die Kollektion, die der italienische Franziskanerpater Ruggeri in einer Sonderschau vorlegt, ist auch für das Kunstgewerbe anderer Länder typisch. Bei den einzelnen Geräten akzeptiert man die traditionelle Grundform, die vereinfacht und mit modernem oder auch modisch abstraktem Dekor überzogen wird. Für die Kerzenleuchter wählt man durchwegs Bronzewürfel oder -Säulen, deren Oberfläche entweder grob bearbeitet, oder mit einer Längsrinne versehen ist. Gelegentlich werden sie unmotiviert und ohne eine gute Wirkung zu erzielen mit kleinen Rechtecken und Kugeln übersät. Die Tabernakel werden auf die Quaderform gebracht. Ruggeri überzieht diese Platten einmal mit einem farnartigen Netz, das andere Mal kombiniert er — vielleicht auf Wunsch der Auftraggeber — ein Christusmonogramm in abstrakte Gebilde ein. Dieser Versuch, die Kraft der modernen Ausdrucksmittel durch die überkommene Symbolik zu steigern, mißlingt jedoch völlig. Dem Stil Ruggeris nähern sich auch die Kultgeräte, die das „Instituto Franciscano de Apostolado y Cultura“, Barcelona, zeigt. Extravagante Lösungen wurden von keinem Lande ausgestellt. Der Kärntner Goldschmied Sepp Schmölzer überzeugt mit seinem Konzelebrationskelch gerade durch seinen Bezug auf überbrachte Formen, während ein Kelch des Architekten Ottokar Uhl nur durch das Edelmetall vom Tafelglas zu unterscheiden ist.

Die künstlerische Gestaltung der Altarkreuze ist freier geworden, seitdem die Verpflichtung, den Corpus miteinzu- beziehen, weggefallen ist. Das Kreuz weist nämlich in diesem Falle nicht so sehr auf den Erlöser hin, sondern auf den Priester, der hier mit der Gemeinde die heilige Opferhandlung vollzieht. Die besten Versuche belassen die einfache Form des Kreuzes und bearbeiten nur dessen Oberfläche. — Der Schweizer Bildhauer Albert Schilling schuf Altartische, die so lange künstlerisch umgesetzt wurden, bis sie ihre eigentliche Funktion wohl kaum noch zu erfüllen vermögen. — Es 0/ berührt merkwürdig, daß kein Versüch, Monstranzen zu konstruieren, überzeugt. Vielleicht hängt diese Tatsache damit zusammen, daß Liturgiker und Theologen sich noch nicht klar geworden sind, ob und in welcher Weise das Allerheiligste zur Anbetung ausgesetzt werden soll.

Polen und Jugoslawien — das zum erstenmal von Seiten der Regierung offiziell vertreten ist — zeigen schöne Paramente in konservativer Aufmachung. Ein Stück soll sogar von der Frau eines kommunistischen jugoslawischen Gesandten gewebt worden sein. Viel erfrischender wirken jedoch Meßgewänder, die Ottokar Uhl und Josef Mikl geschaffen haben. Gerade der bekannte Vertreter der Wiener Abstrakten beweist, in welch idealer Weise die vorgeschriebene liturgische Farbe, eine tragbare Form und echte Sakralität heute wieder vereint werden können.

Die Referenten der einzelnen Länder haben die Exponate selber aufgestellt. Auch im Gesamtrahmen können die Spanier und Holländer als die beiden Extreme der vielen Möglichkeiten aufgefaßt werden. Drei Gobelins von Aurelia Munoz de Ventosa vermitteln Assoziationen zu alter katalanischer Malerei. Venancio Blanco schneidet für sein „Haupt Christi“ und seine „Madonna“ Wachsplatten und -stäbe zusammen und bietet damit trotz Verzicht auf physiogno- mische Einzelheiten eine tiefe religiöse Aussage. Die Niederländer leben in einer anderen Situation und machen darauf mit selbstbewußten Texten aufmerksam: „Gott schuf die Erde, aber nicht die Niederlande. Denn sie wurden zum größten Teil von den Niederländern selbst gestaltet und in hartem Ringen umsichtiger Klugheit gegen die rohe Kraft von Wind und Wasser der See entrissen...“ Diesem dicht zusammengedrängt lebenden Volk, das fast keine Bodenschätze besitzt, ist es mit eigenwilliger Planmäßigkeit gelungen, sich seinen Unterhalt vor allem durch Dienstleistungen und Industrie zu sichern. Empfindsamkeit wird in den schnurgeraden Kanälen seiner Pläne im Zaum gehalten. Monumentalität im Sinne von Pracht und Prunk und imposanter Großartigkeit ist diesen Menschen fremd; sie paßt weder zum sumpfigen Boden des Landes noch zu seiner schwerwiegenden Verantwortlichkeit für das Dasein in der Welt.

Der Organisator der Biennale, Prof. Schneider-Manzell, sieht in der Aufteilung nach Delegationen das Hauptproblem der Ausstellung. Seine Idealvorstellung zeichnet er in einer Schau, die über die Nationen hinweg das gemeinsame Christliche hervorhebt. Der Christ könnte dann spüren, wie fundiert er in einer großen, guten Familie steht. Technisch wäre damit dem enormen Platzmangel abgeholfen, die Qualität der Exposition würde steigen, da man unpassende oder minderwertige Stücke zurückweisen könnte. Auch diesmal mußten nämlich im Stiegenaufgang einige weder thematisch noch künstlerisch passende Objekte untergebracht werden, die selbst auf einen unvoreingenommenen Besucher niederschmetternd wirken. Anderseits versammelt die Biennale Kostbarkeiten, die sich in jedem Museum sehenlassen könnten, etwa einen Marmortabernakel von Jean Arp, zwei Madonnen von Henry Moore und Plastiken von Josef Pill- hofer. Das reizvollste Stück der Ausstellung präsentieren die Holländer: ein weiß lackiertes Holzrelief, das in seiner Fröhlichkeit den Menschen aufruft, als „homo ludens“ ein Ebenbild des „deus ludens“ zu werden.