Die gewaltige Gottesburg des Magdeburger Doms birgt den wuchtigen Sarkophag eines Herrschers, der die Bezeichnung als „der Große“ wahrlich in besonderem Maße verdient: Ottos I., des zweiten ostfränkischen Königs und ersten Kaisers aus dem Hause der Liudolfmger.

Die deutschnationale Geschichtsschreibung des vorigen Jahrhunderts hat es erkannt und nur zuwenig betont: Trotz der stückweisen Eroberung des Weströmischen Reiches durch ostgermanische Heerkönige war der römische Reichsgedanke in seiner verchristlichten Form nicht nur in Byzanz bewahrt worden, sondern auch im Westen als Programm lebendig geblieben. Aber es sollte länger als zwei Jahrhunderte währen, ehe es Karl, dem Frankenköllig,

gelang, zunächst die Rückwendung seiner merowingischen Vorläufer vom römischen Nordgallien zu den westgermanischen Stämmen Mitteleuropas durch die Einbeziehung Sachsens zu vollenden, dann mit dem Langobardenreich das Kernland des Römerreichs zu gewinnen und endlich auf den Wegen der neuen Kirchenpolitik seines Vaters Pippin die Anerkennung des durch ihn von der byzantinischen Oberhoheit befreiten Papsttums für die Erneuerung des Weströmischen Reiches zu erlangen, das andere Grenzen hatte wie einst, aber wieder fast die ganze christliche Ökumene in einer Hand vereinigte, soweit sie außerhalb des byzantinischen Raumes lag.

Die fränkische Monarchie, geformt in der Grafschaftsverfassung und der Herrschaft des König-Kaisers über die Kirche, war noch ein recht straff organisiertes Gebilde gewesen. Aber eben deshalb erwies es sich bald als unmöglich, das Gebiet zwischen der Eider und dem Garigliano, der Oder und dem Atlantik in einer Hand zusammenzuhalten und den in Lokalinteressen aufgehenden Hochadel einer Reichspolitik zu verpflichten. Schon Karls des Großen Enkel teilten das Reich wie ein Bauerngut untereinander. Die Kaiserwürde haftete an dem wieder erstandenen Langobardenreich in Italien, zu dem zunächst auch die lothringischen und niederrheinischen Stammländer der Dynastie gehörten. Der gallischromanische Raum wurde der Keim Frankreichs und die westgermanischen Stämme der Sachsen, Ostfranken, Schwaben und Bayern bildeten mit den Slawenländern östlich der Elbe und der Traisen das ostfränkische Reich, das erst etwa hundert Jahre nach seiner Gründung „Deutschland“ hieß. Fehden und Grenzkämpfe gegen heidnische Nachbarn lähmten das geteilte Reich der Christenheit, das Kaisertum geriet in tiefem Verfall und wurde zum Spielball römischer Adelsparteien. Entscheidend für alle Zukunft aber war, daß die auseinandergefallenen Reichsteile ein politisches Eigenleben entwickelten und ihre Wiedervereinigung nicht mehr gelang, nachdem die italienische wie die ostfränkische Linie des Karolingerhauses ausgestorben war. Im ostfränkischen Reich ebenso wie im westfränkischen Reich führten die Angriffe der Normannen, Slawen, Magyaren

und Sarazenen zur Erneuerung der alten, von den Franken aufgelösten Stammesländer unter Herzogen. Dies bedeutete eine weitere Lockerung des Reichsgefüges.

Als nach dem erfolglosen Ringen Konrads I. gegen die Lokalgewalten Ottos I. Vater Heinrich I., der Herzog von Sachsen, gewählt wurde, vermochte er die fünf Herzogtümer zu gemeinsamer Verteidigung gegen die Magyaren und die Elbeslawen zu verpflichten, aber so stark die Stellung des Liudolflngers in seinem eigenen Stammesgebiet war — den Herzögen, besonders den süddeutschen, stand er wie der Erste unter Gleichen gegenüber.

Ganz anders sein Sohn! Kaum dreiundzwanzigj ährig zum König gewählt, trat er sogleich als vollgültiger Rechtsnachfolger der Karolinger auf, indem er bei seiner Krönung die Erzämter an die Herzoge vergab, sich also eine übergeordnete Stellung zuschrieb. Die fast sofort einsetzende Aufstandsbewegung der Herzöge von Lothringen und Franken warf der junge König energisch nieder. Das Herzogtum Franken erlosch für zwei Jahrhunderte und galt so lange als Kronbesitz. In Bayern wurde das Haus der Arnulfinger verdrängt und Ottos Bruder Heinrich als Herzog eingesetzt, in Schwaben gelangte der älteste Sohn des Königs, Liudolf, zur Macht. Brun, ein anderer Bruder Ottos, erhielt das Erzbistum Köln, und das Amt des Erzkanzlers, Wilhelm, unehelicher Sohn des Königs, regierte später das Erzbistum Mainz. Überall im Königreich gebot das Haus der Liudolfinger aus dem erst vor hundert Jahren christlich gewordenen Norden.

Eine jener Fügungen, in denen der mittelalterliche Mensch das Eingreifen einer höheren Macht sah, hat es 'mit sich gebracht, daß König Otto zu der Zeit, als das Italienprobiem an ihn herantrat, Witwer war. Seine allgemein verehrte, von ihm sehr geliebte Gattin Eadgyth (Editha), eines der vielen Kinder König Edwards I. von England, war 946 in jugendlichem Alter gestorben. König Heinrich I. hatte diese Ehe seines Sohnes noch ganz im sächsischen Stammesinteresse vermittelt, um die Beziehungen zu den Sprachverwandten jenseits der Nordsee zu pflegen. Nun aber winkte die Hoffnung auf den Weg in die alte, glanzvolle Welt des Südens. Das Langobardenreich in Ober- und Mittelitalien war seit dem Aussterben des dortigen Karonhger-hauses nicht zur Ruhe gekommen. Einheimische Große, Nachkommen des fränkischen Amtsadels, und auswärtige Fürsten rangen um die Herrschaft in dem auch von Magyaren und Kroaten bedrohten Land. Seit 933 regierte das Haus der Grafen von Vienne, seit 879 Könige von Niederburgund, also des Rhöne-gebietes, bis zum Mittelmeer. Sie hatten ihr Stammland an Rudolf, den König des halb alemannischen Hochburgund, abgetreten, vermochten sich aber in Italien nur schwer durchzusetzen. Besonders die Markgrafen von Ivrea traten immer wieder gegen das fremde Königtum auf. Markgraf Berengar sah sich 950 am Ziel seiner Hauspolitik, denn er wurde Nachfolger des söhnelosen Königs Lothar, hatte jedoch noch die Witwe seines Vorgängers gegen sich, die erst 17jährige Tochter König Rudolfs von Burgund, Adelheid. Da sie sich weigerte, den Sohn Berengars zu heiraten und so aus dem Wahlkönigtum eine neue Dynastie werden zu lassen, wurde sie gefangengesetzt, vermochte aber aus der Burg von Garda einen Hilferuf an Otto I. zu senden.

Über den Brennerpaß dringt nun der deutsche König etschabwärts in Italien ein, begegnet der aus der Gefangenschaft geflohenen Adelheid und führt sie im Triumph in die Hauptstadt Pavia. Berengar flieht nach schwachem Widerstand, stellt sich dann und erhält sein Land ohne die Mark Friaul, die an Bayern kommt, als Lehen zurück. Die Vermählung Ottos und Adelheids beendet den Feldzug. Aber er erweist sich zunächst als Anlaß zu schweren

Unruhen auf beiden Seiten der Alpen. Der Sohn des Königs, Liudolf, seit 948 Herzog von Schwaben, und der Gatte seiner Schwester Luitgard, Herzog Konrad „der Rote“ von Lothringen, sehen ihre Ansprüche und ihre Stellung durch die neue Ehe des Königs gefährdet. Sie verbinden sich mit den Anhängern des abgesetzten Arnulfingerhauses in Bayern und erheben sich gegen den König, während zugleich die Ungarn die Wirren zu einem gewaltigen Raubzug durch Süddeutschland bis nach Frankreich ausnützen. König Otto droht die Gefahr, von seinen eigenen Verwandten nach Norddeutschland zurückgeworfen zu werden. Aber in hartnäckigen Kämpfen setzt sich der König, energisch unterstützt von seinem Bruder Heinrich, dem Herzog von Bayern, 954 durch. Regensburg öffnet ihm die Tore, Liudolf und Konrad suchen die Verzeihung des Königs. Sie verlieren ihre Herzogtümer und werden dennoch zu treuen Anhängern des eben noch so heftig bekämpften Herrschers. Und sie haben nur zu bald Gelegenheit zur Bewährung. Wohl in Unkenntnis der veränderten Lage kehren die Magyaren wieder. Ihr gewaltiger Reiterschwarm braust durch Bayern und wagt sich an die Belagerung der von Bischof Ulrich verteidigten Stadt Augsburg. König Otto eilt aus seinem ehemaligen Herzogtum Sachsen herbei, zieht die süddeutschen Kontingente an sich und begegnet mit 8000 Panzerreitern, darunter 1000 aus Böhmen, dem Feind am 10. August, dem Laurentiustag, 955 am Lech. Nach Überwindung einer Anfangskrise führt das Königsbanner mit dem Bild des heiligen Michael das königliche Heer zu völligem Sieg. Man hat in der letzten Zeit die Bedeutung dieses Sieges mit dem Hinweis verkleinern wollen, daß die magyarischen Feldzüge keine ernste Bedrohung dargestellt hätten'' und daß man die Furchtbarkeit dieser Steppenreiterattacken übertrieben habe. Dem letzteren Argument kann nicht zugestimmt werden, denn zeitgenössischen Quellen schildern einhellig die schwere Belastung durch die fast Jahr für Jahr wiederholten Raubzüge.

Der Erfolg des Sieges bei Augsburg macht den 10. August 955 zum Epochendatum für uns Österreicher. Die karolingische Markgrafschaft an

der Donau hat zwar, wie Pfeffer nachgewiesen hat, auch nach der furchtbaren Niederlage von 907 weiterbestanden, war aber mindestens zeitweise genötigt, die Oberhoheit des ärpädischen „Herzogs“ anzuerkennen und den magyarischen Stützpunkt bei Melk, „Vasvär“, die „Eisenburg“, auf ihrem Gebiet zu dulden. Jetzt kehrt das Land bis zur Traisen zum Reich zurück, der Kaiser ernennt den Markgrafen, der Herzog von Bayern ist oberster Landrichter.

Die Magyaren werden seßhaft und beginnen, wenn auch nicht ohne Widerstände, das Christentum in seiner westlichen Form anzunehmen. Ein großer Erfolg für die immer noch ringende Kirche bahnt sich an und wird bereits als Befähigungsnachweis des deutschen Königs für das Kaisertum aufgefaßt, zumal sich

Otto noch im gleichen Jahr nach dem Nordosten zurückwendet und am St.-Gallen-Tag, dem 16. Oktober, durch den Sieg an der Recknitz in Mecklenburg die Reichsgrenze bis zur Oder und Neiße vorschiebt. Sein großer Vorkämpfer, Markgraf Gero, wird 960 den lockeren Stammesverband der Polen zum Fürstentum unter der Oberhoheit des Reiches zusammenfassen. Unterdessen nimmt die Kaiserpolitik immer deutlichere Gestalt an.

Die Unruhen der letzten Jahre haben die Familienpolitik der Anfangsperiode zum Scheitern gebracht. Will der König seiner heiligen Aufgabe, der Rechtswahrung, gerecht werden, muß er sich auf die geistlichen Gewalten, die Bischöfe und die Benediktinerklöster, stützen, deren Vorsteher er zumeist selbst ernennt. Dieser Klerus bringt die für eine große Politik nötige lateinische Bildung mit und ist von lokalen und Familieninteressen weitgehend unabhängig.

Will die Reichsführung dieses geistlichen Standes aber wirklich sicher sein, muß sie auch Einfluß auf das Papsttum gewinnen, dessen Vertreter noch aus der Wahl der römischen Geistlichkeit und des römischen Stadtadels hervorgeht, und das seine gesamtkirchliche Aufgabe schon seit langem nur sehr schwach erfüllt. Auf diesen Überlegungen beruht die Politik Ottos seit dem Ungarnsieg. Daß sich Berengar von Ivrea mit seinem Vasallenverhältnis nicht abfindet und sogar versucht, seinerseits den Papst botmäßig zu machen, ist für Otto I. der erwünschte Anlaß zum Eingreifen. Er erscheint im Herbst 961 in Oberitalien und muß trotz des Winters marschieren, da ihn ein dringender Hilferuf Papst Johannes XII. erreicht. Die schwach verteidigte Ewige Stadt wird im ersten Anlauf genommen, ein aus Norddeutschland kommender König steht in stolzer Ergriffenheit vor den Spuren der Cäsaren. Er ist sich der einzigartigen Lage bewußt, in die er mehr durch das Schicksal als durch eigenen Willen gestellt ist und setzt in zähen Verhandlungen mit dem unsicheren, vielerlei Einflüssen ausgesetzten Papst seinen Willen durch. Am Lichtmeßtag 962 krönt Johannes XII. den König in der gewaltigen Halle der alten Peterskirche zum Römischen Kaiser, erhält dafür den Schutz des Reiches gegen seine Feinde und die Bestätigung nicht nur seines Kirchenbesitzes, sondern auch seiner Ansprüche. Damit ist eine übernationale Rechtsform geschaffen, die fast ein Jahrtausend lang wirksam bleiben sollte: der Deutsche König ist von da an der Anwärter auf das Kaisertum. Aber er erlangt es bis 1508 nur durch die Expeditio Romana, die „Fahrt über Berg“, die mit der Krönung durch den Papst endet. Die Romfahrt zeigt der Kirche, daß der künftige Kaiser die Macht hat, sie zu schützen und auszubreiten, mit der Krönung erkennt der Papst die Rechtgläubigkeit und zugleich die Schutz-herrschaft des Kaisers an.

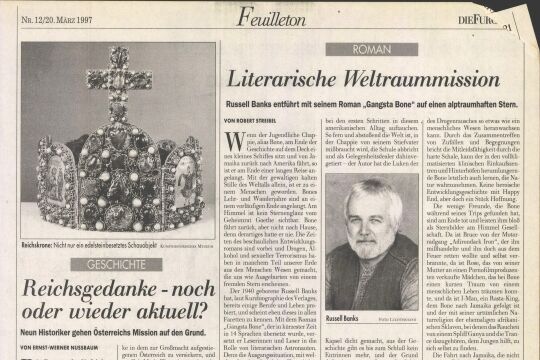

Wir wissen heute sicher, daß die Kaiserkrone in der Wiener Schatzkammer, abgesehen von dem überhöhenden Bügel, die Krone ist, die 962 verwendet wurde. Ihre Emailbilder weisen auf das alttestament-liche Königtum als sakrales Vorbild. Ihr Herrschaftsbereich aber ist ein zweifacher. Der sie trägt ist durch die Wahl des versammelten hochfreien Adels deutscher König, König von Italien und seit 1033 von Burgund. Überall im Abendland aber kann ,er zur Aufrechterhaltung des

Rechts und der Sicherheit einschreiten, er gibt der christlichen Mission in den Heidenländern bewaffneten Schutz. Unter Otto I. ist dieser Anspruch sehr weitgehend verwirklicht. Frankreich wird gelegentlich ebenso als Teil des Imperiums bezeichnet wie Burgund, Dänemark und Polen gehören ebenso dazu wie die slawischen Marken zwischen Elbe und Oder, Ungarn wird von der Jahrtausendwende bis 1058 als Reichsglied gelten. Nur England, Schottland und das christliche Spanien haben den kaiserlichen Herrschaftsanspruch nie anerkannt.

Otto I. war ein ruhiger Ausbau seiner Macht gegönnt. Wohl muß er noch einmal nach Italien ziehen, um die immer wieder erhobenen Ansprüche des Hauses von Ivrea abzuwehren, seinen Einfluß in dem immer unruhigen Rom zu sichern und neue Erwerbungen in Unteritalien gegen die Ansprüche Ostroms abzugrenzen. Aber er vermag seinen Sohn Otto II. zum Kaiser krönen zu lassen und 968 auf der Synode von Ravenna neben dem Papst als Herr der abendländischen Kirche aufzutreten.

Sechs Jahre mußte der Kaiser in Italien verbringen. 972 kehrt er heim, stirbt aber am 7. Mai 973 in Memleben, dort, wo auch sein Vater Heinrich I. dahingegangen ist. In seiher Lleblirigsgründung, dem Magdeburger Dom, findet der erste römisch-deutsche Kaiser die letzte Ruhe.

Er wird uns als knapp mittelgroße, aber überaus kräftige, breitschulterige Gestalt geschildert, mit regelmäßigen Gesichtszügen und kurzem, blondem Vollbart. Er war ein Staatsmann von erstaunlichem Ideenreichtum und in seltenem Ausmaß fähig, der augenblicklichen Lage Rechnung zu tragen. Gegen Widerstand rücksichtslos bis zur Brutalität, wußte er, wo er im Augenblick nicht durchdringen konnte, geschmeidig auszuweichen, aber nur, um den vertagten Plan zu besserer Zeit wieder aufzugreifen. Die gerade bei mittelalterlichen Herrschern eher seltene Feldherrnbegabung muß ihm in hohem Maß zu eigen gewesen sein. Über all diesen Eigenschaften aber, die auch einen modernen Politiker auszeichnen könnten, steht der starke religiöse Antrieb seiner Politik. Er fühlte in sich die Mission, der Zerrüttung ein Ende zu machen, in die Kirche und Welt in der kaiserlosen Zeit geraten waren. Dies gelang ihm, indem er statt der frärt-kischen Grafschaftsverfassung, die seit dem Aufkommen der Stammesherzogtümer nicht mehr wirksam war, Bistümer und Klöster zu Instrumenten einer universellen Politik machte. Obgleich er das germanische Eigenkirchenrecht und die Schutzherrschaft der Krone über die Kirche zur Vollendung führte, hätte keine kirchliche Instanz bei der Besetzung geistlicher Ämter gewissenhafter vorgehen können als er.

Für die geistige Atmosphäre im ottonischen Hause ist wohl bezeichnend, daß zwar nicht er selbst, aber seine Mutter und seine beiden Gattinnen die Ehre der Altäre genießen. Angefochten und verkleinert, aber als unüberhörbare Mahnung lebte seine Reichsidee bis 1806 fort und, in ihrer großösterreichischen Nachfolge, bis in unsere Tage. Auch uns noch gilt die Grabschrift, die, übersetzt, lautet:

„König war er und Christ und der Heimat herrlichste Zierde,

Den hier der Marmor bedeckt. Dreifach beklagt ihn die Welt.“