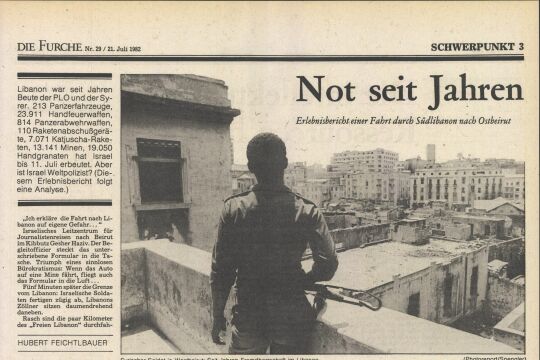

Libanons Experiment mit dem Frieden

500.000 Menschen wurden im Laufe von 17 Jahren im Libanon durch Kämpfe oder „ethnische Säuberung” vertrieben. Jetzt versuchen sogar seinerzeit führende Bürgerkriegsgegner, eine Rücksiediung von Christen und Drusen zu bewerkstelligen. Gibt damit der Libanon der Welt ein Hoffnungssignal?

500.000 Menschen wurden im Laufe von 17 Jahren im Libanon durch Kämpfe oder „ethnische Säuberung” vertrieben. Jetzt versuchen sogar seinerzeit führende Bürgerkriegsgegner, eine Rücksiediung von Christen und Drusen zu bewerkstelligen. Gibt damit der Libanon der Welt ein Hoffnungssignal?

„Harb”, der Krieg! Georges Khou-ry stützt sich auf seine Schaufel, wischt sich den Schweiß von der Stirn und betrachtet den verschneiten Bergkamm des Jabal El Barouk am Horizont. Sein Blick senkt sich langsam, streift die in Terrassen bebauten Hügelzüge, wo Obst- undOlivenbäu-me wachsen, und bleibt bei den Dörfern im Tal hängen, bei den Ruinen der Steinhäuser, den gesprengten Kirchen, die dem Erdboden gleichgemacht wurden, bei den geschändeten Friedhöfen. Das Drama einer christlichen Familie aus den Bergen, einer Familie unter den Hunderttausenden von Vertriebenen und Flüchtlingen aller Konfessionen, Opfer der vielen Kriege, die den Libanon während 17 Jahren verwüstet haben. Heute gibt es wieder Hoffnung auf eine Rückkehr.

Der Krieg! Mehr wird er dazu nicht sagen, dieser Mann, der in Kfarnis wohnt, einem Bergdorf in einem Gebiet, wo es vor zehn Jahren heftige Kämpfe gegeben hat zwischen den drusischen Milizen von Walid Dschumblat und den christlichen Milizen der Forces Libanaises, die im Gefolge der israelischen Invasion hierherkamen. Hier, in der Harf-Region, in den Cazas - den Bezirken - von Aley und des Schufs, sind 15.000 Christen vertrieben und unzählige massakriert worden. Man begreift, daß Georges Khoury nicht zu sehr an Wunden rühren will, die noch kaum verheilt sind.

Georges ist heute Polizist im Sinn-Ei Fil-Quartier in Beirut; gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern räumt er den Schutt vom Eingang seines Hauses weg. Als er zwanzig war, hat er es zusammen mit seinen sechs Brüdern und Schwestern Hals über Kopf verlassen müssen, als die drusischen Milizen angriffen. Das Haus wurde geplündert; zehn Jahre stand es dann verlassen. Heute werden manche Teile der Infrasturktur wie Elektrizität, Wasserversorgung oder Straßen wieder instandgesetzt, vor allem gibt es nun wieder Sicherheit - die internen Sicherheitskräfte (FSI) und die Armee sind in der Region präsent. So denken manche Bewohner dieser Gegend daran, in die verwüsteten christlichen Dörfer wie Kfarnis, Mreijat, El Meouch oder Bireh zurückzukehren.

Am Wochenende kommen nun die Vertriebenen, um sich ein Bild vom Ausmaß der Schäden zu machen oder um mit dem Ausbessern der Häuser zu beginnen. Manchmal ist da aber nichts mehr zu machen: Es gibt auch Gebäude, bei denen kein Stein auf dem andern geblieben ist. Und bisweilen sind sogar noch die Steine selbst von den Bewohnern der benachbarten drusischen Dörfer gestohlen worden.

Ein paar Schritte von Georges Khoury s Haus entfernt zeigt ein Steinhaufen an, wo früher die Kirche stand, die von den Angreifern in die Luft gejagt wurde. Unter einer Statue vom heiligen Elias, die auf einem Steinsockel steht, sagen Khourys Kinder Elise, Edie und Eddy ein kleines Gebet. Es ist herzbewegend.

Gerade über uns liegt das zerstörte Pfarrhaus, wo Georges Onkel Pfarrer war; die Bibliothek, vor allem aber auch das Archiv und die Ehe- und Geburtenregister wurden ein Raub der Flammen. Man wollte die kollektive Erinnerung einer ganzen Gemeinde auslöschen. „Man muß die Dörfer wieder zum Leben erwecken, alle werden ins Gebirge zurückkehren, wir sind zuversichtlich, auch die Kirche werden wir wieder aufbauen.” Georges Khoury ist optimistisch. Die „Vereinigung der Söhne des Gebirges” ist zurückhaltender: sie kritisiert den selektiven Prozeß der Wiederbesiedlung und ist der Meinung, daß die Sicherheit der Heimkehrer nicht gewährleistet ist.

Ein paar Kilometer weiter reist der Minister für die Vertriebenen, Walid „Bey” Dschumblat, zusammen mit den drei christlichen maronitischen Abgeordneten des Schufs durch die benachbarten drusischen Dörfer. Gestern noch stand der Drusenführer an der Spitze der Milizen der Sozialistischen Progressiven Partei (PSP), die sich an den „ethnischen Säuberungen” in der Region beteiligten; hier ist gleichsam eine Hochburg Dschum-blats. Honoratioren mit weißen Schnurrbärten, mit der typischen Kopfbedeckung und den traditionellen Pluderhosen der Drusen kommen, ihm die Ehre zu erweisen. Gedichte werden rezitiert, er ist sehr beliebt bei den Seinen - und er weiß es.

Bald wieder eine Familie

Heute predigt er die Versöhnung und befürwortet die Rückkehr der Christen ins Gebirge. „Ich glaube, daß die Leute, die mir während des Kriegs vertraut haben, dies auch in Friedenszeiten tun werden. Ich denke, daß sie mir folgen werden”, erklärt der „Herr von Moukhtara” mitten im Durcheinander, das mit unserer Ankunft in einem weiteren Drusendorf entsteht. Der Minister ist da, unbewaffnet; er fährt selbst seinen Wagen. Schlecht rasiert ist er, er hat seine ewige Lederjacke an - und keine Krawatte.

„Drusen und Christen, Moslems und Christen waren wir vor der israelischen Invasion eine einzige Familie. Das werden wir auch wieder sein -nichts wird sich daran ändern. Gleich hier gegenüber, in der Harf-Region, gab es keine Probleme zwischen Drusen und Christen. Man hatte die gleichen Gewohnheiten, die Familien statteten einander Höflichkeitsbesuche ab, alle hatten dieselben Probleme. Die ISraeli sind schuld an dieser großen Katastrophe, die wir erlebt haben. Sie haben den Konflitk absichtlich geschürt. Sie zogen sich zurück, der Krieg kam, jetzt ist Frieden. Die Leute beginnen nun, in den Harf zurückzukehren. Und ich habe nur eine einzige Botschaft in die Drusendörfer getragen: daß man diese christlichen Familien aufnehmen und schützen muß; es gibt keine Rassen- oder Religionsunterschiede.”

Wann wird die gesamte christliche Bevölkerung des Schufs zurückkehren? Walid Dschumblat gibt eine ausweichende Antwort: das hänge von den wirtschaftlichen und finanziellen Mitteln ab. Theoretisch sollten insgesamt 15.000 aus dem Harf vertriebene Christen zurückkehren, dazu kommen noch Christen aus den anderen zerstörten christlichen Dörfern im Iqq-lim El Kharoub oder solche im Osten von Saida, wo die Leute schon dabei sind, zurückzukehren.

Das Mißtrauen aber ist hartnäckig: Die Christen der Gegend von Deir El Qamar und des Schufs erinnern sich nicht nur an die Kämpfe zwischen Drusen und Christen und die Massaker von 1983 (wobei auch die drusische Bevölkerung unter den Verbrechen zu leiden hatte, die von den Forces Libanaises verübt wurden; die Forces Libanaises waren 1982 von ihren israelischen Alliierten ins Gebirge gebracht worden). Die Christen können sich aber auch an die Massaker im Jahre 1977 erinnern, als sie Opfer der blutigen Rachefeldzüge nach dem „mysteriösen” Mord an Kamal Dschumblat, dem Vater Wa-lids, wurden. Nicht zu vergessen die etwa 11.000 Christen - zum größten Teil Zivilisten -, die von den Drusen 1980 buchstäblich in Stük-ke gehackt wurden. Und immer wieder einigten sich die Anführer der verschiedenen Parteien, was vergangen war, wurde vergessen. Daher fragen sich manche Vertriebene, welche Garantie auf Sicherheit man denn heute habe.

Der Abgeordnete Georges Dib Nehme begleitet Walid Dschumblat auf dessen Fahrt durch die Drusendörfer. Er bezeichnet sich als „Cha-mounist” (Anhänger des ehemaligen, verstorbenen Camille Chamoun), und wurde gewählt auf Dschumblats Liste und politischer Verbündeter des Vorsitzenden der PSP; der maronitische Parlamentarier unterstreicht, wie wichtig der Erfolg dieser „Operation Rückkehr in den Harf' ist: „Sie wird quasi der Auslöser sein für sämtliche Heimkehraktionen der Vertriebenen aller Regionen des Libanons.” Damit sie gelingt, braucht es aber viel Geld, denn alles muß neu aufgebaut werden. Die autonome Kasse des Ministeriums für die Vertriebenen wird dem Ausmaß dieses Problems nie entsprechen können, wenn sie lediglich aus dem Budget des Ministeriums und beschränkten Spenden gespeist wird. Georges Dib betont, wie wichtig es ist, daß die humanitären Organisationen und die christlichen Kirchen - auch im Libanon - die Bedeutung dieser Aktion begreifen und bei ihrer Finanzierung mithelfen.

Seit 1990 Idee der Rückkehr

Georges Dib ist seit dreißig Jahren Bürgermeister von Deir El Qamar und ist in dieser Zeit immer in dieser Gegend geblieben, bei seinen Mitbürgern. Sogar in den schlimmsten Zeiten der Belagerung seiner Stadt. 1983, nach dem „Bergkrieg”, in dem die Forces Libanaises den Streitkräften der PSP unterlagen, hat Georges Dib eine dreimonatige Belagerung erlebt, zusammen mit der christlichen Bevölkerung aus 64 Dörfern der Gegend von Matn, Aley und des Schufs, die in der christlichen Enklave Deir El Qamar Zuflucht gesucht hatten. „Von dem Augenblick an, als sie in die Stadt kamen, haben wir begonnen, daran zu arbeiten, daß sie wieder in ihre Dörfer zurückkönnen.”

1984 gab es Kontakte zu Walid Dschumblat, „dem effizientesten Führer in dem Gebiet und dem stärksten im Gebirge”, Treffen in Moukhtara, dann in Hammana und im August in Deir El Qamar selbst; bei dem Treffen waren auch der verstorbene Präsident Camille Chamoun und dessen Sohn Dany zugegen. Eine vierte Begegnung fand im Regierungspalais von Baabda statt. Obwohl all diese Treffen keine unmittelbaren Resultate zeitigten, haben sie doch den Weg geebnet und den Gedanken einer Rückkehr der Vertriebenen aufgeworfen.

1990 konnte man schließlich die Idee einer teilweisen Rückkehr der Christen nach Jiye wieder ins Spiel bringen; Jiye ist ein kleines Dorf an der Küste im Schuf, dessen Hafen

Dschumblat für die Versorgung seiner Truppen nutzte. Die Wiederbesiedlung geschah in Zusammenarbeit mit Caritas Libanon und mit Walid Dschumblats PSP. Ende Sommer 1990 waren schon rund hundert christliche Familien nach Jiye zurückgekehrt. Sie haben ganz behelfsmäßig einige Häuser wieder aufgebaut und damit begonnen, ihr Land zu bebauen. Der Boden ist dort sehr fruchtbar, vor allem für Gemüseanbau und Zitrusfrüchte.

Hier entstand der Gedanke, einen Versuch im Gebirge und nicht mehr nur an der Küste zu machen, erklärt Georges Dib. „Wir haben in Übereinstimmung mit Walid Dschumblat die Gegend des Harf ausgewählt. Es gibt dort acht christliche Dörfer, wo es nicht zu blutigen Kämpfen zwischen den Christen dieser Dörfer und den Drusen der Umgebung gekommen war. Die Auswirkungen des Kriegs hatten die Menschen vertrieben; sie gelangten über Deir El Qamar nach Beirut. Drei Dörfer sind völlig zerstört, in den anderen aber sind die Häuser relativ leicht wieder zu restaurieren.”

Dschumblat hilft

Trotz der vielen „Unfälle” auf diesem Weg und vieler Hindernisse, so fährt der maronitische Abgeordnete fort, konnte man mit der Aktion beginnen, die von Caritas Libanon und der amerikanischen protestantischen Organisation „World Vision” unterstützt wurde. Auch Walid Dschumblat, „ohne den in der Region gar nichts läuft”, unterstütze sie. Walid „Bey” war es auch, der erreichte, daß 340 drusische Familien nach und nach Häuser verließen, die den vertriebenen Christen aus dem Harf gehörten. Dabei hat er auch mit Mitteln „aus eigener Tasche” nachgeholfen. In der Tat war es undenkbar, den drusischen Familien einfach zu sagen, sie sollten fortgehen und in ihre Dörfer zurückkehren. Die Häuser mancher dieser Familien waren ja zerstört worden. Caritas Libanon hat auch Beträge bis zu 2.500 Dollar pro drusischer Familie angeboten, damit diese ihre Häuser wiederaufbauen und den Christen ihr Eigentum zurückgeben können. Übrigens kann man in den Dörfern des Harf noch die Treibhäuser in der Sonne glitzern sehen, die sie auf den in Terrassen bebauten Hügeln eingerichtet haben. Sie züchteten dort Nelken oder pflanzten Tomaten an. Um sie zu entschädigen, mußte man 60.000 Dollar von privater Seite aufbringen. Drusen wie Christen leben hier vorwiegend von der Landwirtschaft, vom Handwerk oder Kleingewerbe.

Das Projekt der Wiederbesiedlung von acht christlichen Dörfern der Harf-Region ist ein Experiment: „Wenn es gelingt, und wenn auch die Umsiedlung der Drusen, die diese Dörfer bewohnten, in ihre eigenen Dörfer gelingt, dann wird dies die vertriebene Bevölkerung aus allen Regionen des Libanons ermutigen, wieder an ein friedliches Zusammenleben zu glauben. Die Leute fragen sich: Wie werde ich in Sicherheit zurückkehren können, vielleicht wird es wieder Massaker geben?” Wenn der Prozeß erst einmal in Gang gekommen ist, so hofft der Bürgermeister von Deir El Qamar, werden sich die humanitären Organisationen für das Projekt interessieren und dem Ministerium für die Vertriebenen dabei helfen, die Rückkehrprojekte zu finanzieren. Dann kann der Beweis dafür angetreten werden, daß der Prozeß der „konfessionellen Säuberung” reversibel ist. Es werden Bedingungen geschaffen werden, daß in die Herzen wieder Friede einzieht: das wird mehr Zeit brauchen als das Forträumen von Trümmern und Schutt, als der Wiederaufbau von Häusern und Infrastruktur.