Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Umdenken in der Sozialpolitik

Die Veröffentlichung der schweizerischen Bankgesellschaft über den Stand der sozialen Sicherheit in zehn westlichen Industriestaaten kam gerade zurecht. Gut stehen wir da in der kleinen Alpenrepublik: zwei erste Plätze in sechs untersuchten Bereichen. Die Invaliden und die Familien mit nur einem Kind leben - nach diesen Feststellungen - in Österreich am besten. Ob die Familien mit drei Kindern hier tatsächlich günstiger dastehen als in acht anderen (untersuchten) Ländern, darüber sei ein Zweifel erlaubt. Immerhin, Sozialstaat Österreich ist anerkannt. Auch international.

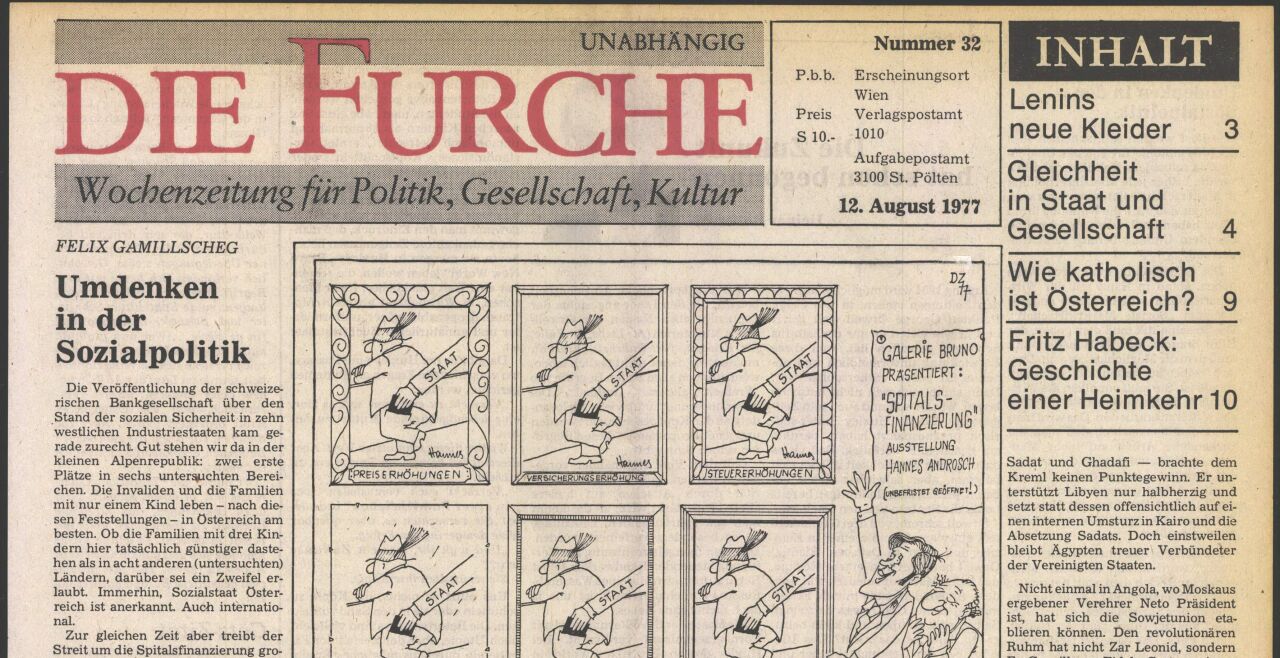

Zur gleichen Zeit aber treibt der Streit um die Spitalsfinanzierung groteske Blüten, suchen Finanzminister wie Sozialversicherungsträger krampfhaft nach neuen Einnahmequellen, um die rasant ansteigenden Kosten des Sozialstaates decken zu können. Wie paßt dies zusammen? Oder ist nicht das eine die Kehrseite des andern? Spitzenleistungen im Weltmaßstab mögen schön sein, sie müssen aber auch durch entsprechende Leistung abgedeckt sein. Das gilt für Spitzenplätze in Sozialvergleichen genauso wie für olympische Goldmedaillen. Nur daß bei diesen offenbar der Zusammenhang leichter zu erkennen und anzuerkennen ist.

ÖVP-Sprecher Herbert Kohlmaier benützte dieser Tage die sommerliche Pause im politischen Alltag, um wieder einmal sein „cęterum censeo” vorzutragen, seine Forderung nach einer qualitativen statt der bisher durchexerzierten quantitativen Sozialpolitik. Sie wird sich nur verwirklichen lassen, wenn alle Beteiligten zu einem Umdenken bereit sind, zu einer leidenschaftslosen Überprüfung dessen, was in den vergangenen 32 Jahren - und schon vorher - an sozialen Großtaten erreicht worden ist.

Wohlgemerkt - und um von vornherein Verdächtigungen nicht auf- kommen ąu lassen -, niemand denkt daran, an den Säulen des Sozialstaates zu sägen. Alters-, Kranken-, Unfall-, Invaliditäts-, Arbeitslosenversicherung sind so selbstverständlich geworden, daß sie in ihrem Grundsatz völlig außer Debatte stehen - aber auf das Wie kommt es an.

Das Prinzip des seit 30 Jahren aufgebauten Sozialstaates besteht darin, alle seine Wohltaten unterschiedslos allen Bürgern zugute kommen zu lassen - ob sie es brauchen oder nicht. Damit aber fehlen die Möglichkeiten, dort vom Einheitsniveau abzuweichen, wo der einzelne mehr Hilfe, individuelle Zuschüsse brauchte. Das Subsidiaritätsprinzip ist vom sozialistischen Gleichheitsideal erschlagen worden. Dem, der sich selbst helfen könnte, wird die materielle Möglichkeit, der Anreiz, die Lust dazu genommen. Der, der dies nicht kann, hat zwar das allen Bürgern Zustehende sicher - aber wenn dieses Zustehende für ihn zu wenig ist - was dann? Hat man nicht auch beim Streit um die Kärntner Ortstafeln schließlich zugegeben, daß es nicht genügt, alle Bürger gleich zu behandeln? Minderheiten brauchen mehr als Gleichheit — auch der Arme, der Schwache, der Alte ist in der Minderheit.

Oder ist doch schon ein erstes Zeichen dafür zu erkennen, daß sich dieses Umdenken langsam durchsetzt? Wenn schon beim umhätschelten Fetisch „Auto” im Bonus-Malus-System ein Selbstbehalt (trotz der in andere Richtung zielenden Bedenken) eingeführt wird, wenn auch im Spital die Mitbeteiligung an den Kosten über die bisher geltende Rezeptgebühr hinaus erweitert werden soll, scheinen dies doch Symptome für solches Umdenken. Ja selbst jene Politiker der SPÖ, für die bisher jede Mietzinserhöhung in Mieterschutzwohnungen tabu war, geben zu, daß auch die Wohnung ihren Preis haben muß, wenn sie in ausreichendem Umfang bereitgestellt werden soll.

Die Sozialpolitik muß neue Wege gehen, Hand in Hand mit der Wirtschaftspolitik - denn nichts anderes bedeutet „Soziale Marktwirtschaft”. Die Sozialpolitik muß dem geben, der Hilfe braucht; die Wirtschaftspolitik muß dem die Möglichkeit verschaffen, sich selbst zu helfen, der dazu imstande ist. Sie muß vor allem die Wirtschaft in die Lage versetzen, die nötigen Mittel zu erarbeiten. Das wird man nicht damit erreichen, daß man die vorhandene Arbeit auf mehr Menschen aufteilt, indem man die Arbeitszeit verkürzt, sondern daß mehr produktive Arbeit geleistet wird. (Wobei die Tätigkeit der Frau im Haushalt durchaus als produktiv angesehen werden müßte.)

Die Sozialpolitik muß, will sie „qualitativ” werden, den einzelnen Menschen im Blick haben, statt der grauen Masse irgendwelcher Kollektivmitglieder des Sozialstaates, den „Nächsten” aus der Bibel, statt des statistischen Falls. Das bedeutet Systemkorrekturen dort, wo der einzelne in der Masse untergeht. Eine Wirtschaftspolitik, die den überschaubaren Bereich, gerade den Klein- und Mittelbetrieb fördert, könnte der Sozialpolitik wahrscheinlich in vielem in die Hände arbeiten.

Sozial- und Wirtschaftspolitik werden sich schließlich darauf einstellen müssen, daß ihre Aufgaben nicht innerhalb der Staatsgrenzen enden, daß in der Dritten Welt noch große Verpflichtungen auf Erledigung warten. Das wurde bisher in Österreich noch überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Auch in diese Richtung muß umgedacht werden. Auch hierfür muß die Wirtschaft die Voraussetzungen liefern.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!