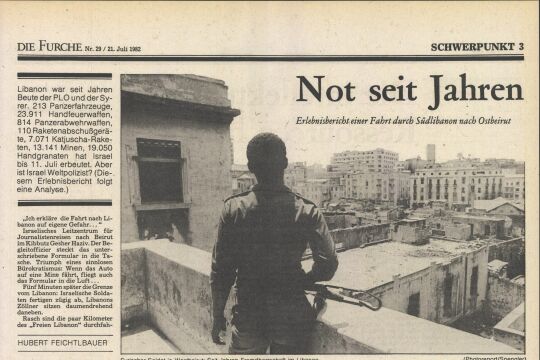

In Hebron, der zweitgrößten palästinensischen Stadt, waren schon vor der zweiten Intifada ausländische Besucher rar. Hier leben israelische Siedler in direkter Tuchfühlung mit Palästinensern.

Eigentlich kenne ich Hebron recht gut aus der Zeit vor der zweiten Intifada. Als ich aus dem Taxi aussteige, das mich in die nach Ostjerusalem zweitgrößte palästinensische Stadt gebracht hat, wird mir aber doch ein wenig anders. Die "Khalilis" (arabische Bevölkerung von Hebron, arabisch Al-Khalil) sind bekannt dafür, sehr konservativ zu sein, es gibt kaum Bars oder Restaurants wie in anderen Städten der besetzten Gebiete, Touristen waren auch vor der zweiten Intifada eine Rarität. Ihr eigentümlich schwerfälliger Dialekt macht die Bewohner Hebrons zu den Ostfriesen der Westbank.

Ich grüße unaufhörlich nach allen Seiten und versuche ein möglichst freundliches Gesicht zu machen, um ja nicht für einen Settler gehalten zu werden. Settler sind jüdische Israelis, Zivilisten, die völkerrechtswidrig in der Westbank leben. Teilweise gewalttätig, sind sie eines der Haupthindernisse auf dem Weg zum Frieden. Die etwa fünfhundert in Hebron stellen eine Art crème de la crème der "Siedler" dar. Sie sind die einzigen, die innerhalb einer arabischen Stadt in direkter Tuchfühlung mit den Palästinensern leben. Noch extremistischer als anderswo, bestimmen sie, heute aufgeteilt auf die vier Siedlungen Beit Hadassah, Tel Rumeida, Beit Romano und Avraham Avinu, seit Beginn der achtziger Jahre die Geschicke Hebrons. (Kiryat Arba, ein wenig außerhalb, wurde bald nach der israelischen Besetzung 1967 gegründet.)

Ich schlendere durch die Innenstadt, immer noch grüßend und so oft wie möglich meine Kamera benützend. Als ich die Shuhada-Street entlang gehe, sehe ich eine junge palästinensische Frau zusammenbrechen. Ich erschrecke, um gleich darauf beruhigt festzustellen, dass israelische Soldaten ihr helfen: Blutdruckprobleme oder Ähnliches, keine Gewalt. Ein Siedlerjunge, keine zwölf Jahre alt, geht an der kleinen Gruppe vorbei, zeigt mit dem Finger auf sie, lacht die Frau aus. Er betritt Beit Hadassah. Ich stehe davor und zögere, es ihm gleich zu tun obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, eines der Settlements zu besuchen. In diesem hier lebt David Wilder, spokeperson laut der Visitenkarte, die er mir freundlich in die Hand drücken wird. Außerdem gibt es hier einen Memorial Room. Während des arabischen Aufstandes von 1929 waren etwa 60 Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Hebron vom Mob getötet und die "Stadt der Patriarchen" zu einem großen Teil zerstört worden; die britischen Kolonialbehörden hatten die verbleibenden Juden evakuiert. Der Untergang der jüdischen Gemeinde von Hebron wird von israelischer Seite immer wieder als Argument gegen das Right of Return, das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge (UN-Resolution 194) ins Feld geführt.

Wenn die Siedler in Hebron nicht das Recht haben, heute an dem Ort zu leben, wo es einst eine blühende jüdische Gemeinde (mit guten Beziehungen zur arabischen Bevölkerung übrigens) gab: Aus welchem Grund sollte man den Nachkommen der hunderttausenden palästinensischen Flüchtlinge von 1948 erlauben, in ihre Heimat zurückzukehren? (Argumente dagegen: Bei den Settlern handelt es sich nicht um direkte Nachkommen von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde; die Vierte Genfer Konvention verbietet den Transfer von Zivilbevölkerung in besetzte Gebiete.)

Gewalt ist kein Weg

Ich bin überrascht, wie einfach es ist, zu David Wilder zu gelangen. "Troisième étage, à gauche", sagt die alte Frau, die mir in rudimentärem Französisch den Weg weist. Ein kleines Mädchen öffnet, sie ruft ihren "Abba!", einen höflichen Mann, bärtig, mit Kippa und in Socken, der mich hereinbittet; seine Frau bietet mir Kaffe an: Ich verneine instinktiv, dankend, und bemerke bestürzt, dass ich mich auf das Zusammentreffen nicht vorbereitet habe. In aller Eile lege ich mir ein paar unbeholfene Fragen zurecht. Alles, was ich aus meinem Gegenüber herausbringe: Er ist unzufrieden mit Sharon, wie er unzufrieden war mit Barak. Außerdem favorisiert er gewaltlose Mittel im Umgang mit den Palästinensern. Er ist Pressesprecher. "The guy knows his job", sagt mir ein Freund.

Ich setze meinen Weg fort, komme am Gemüsemarkt vorbei, der vor kurzem von der IDF (Israel Defense Force, Israelische Streitkräfte)geschlossen worden ist: Die Settler hatten sich durch die Nähe zur Bevölkerung belästigt gefühlt. Ein Transparent zeigt Shalhevet, ein jüdisches Kleinkind, getötet durch palästinensisches Feuer aus Jebel Abu Sneina, einem Hügel oberhalb des Settlements. Der Hügel wird oft von weiter entfernt stationierten IDF- Panzern beschossen.

Es ist früher Nachmittag. Vor einigen Stunden ist ein Tanzim (palästinensische Paramilitärs) schwer verwundet worden. Sollte er im Spital sterben, ist mit Unruhen zu rechnen.

Ich nähere mich der Abrahamsmoschee, dem religiösen Zentrum der Stadt. Abraham, bedeutsam für Juden wie für Moslems, hat hier das erste Stück gelobten Landes gekauft. Nach der Islamisierung im siebten Jahrhundert war den Juden bis zur israelischen Okkupation 1967 während langer Perioden der Zutritt verwehrt geblieben. Am 2. Februar 1994 dringt Baruch Goldstein, ein Settler aus Kiryat Arba, Arzt von Beruf, in das Gebäude ein. Er erschießt 29 betende Moslems. Es gelingt ihm, das Magazin seiner automatischen Waffe zu wechseln, bevor er überwältigt und gelyncht wird. Blutige Unruhen sind die Folge. (Ein Memorial in Kiryat Arba erinnert an den "Märtyrer".)

Umstrittene Lösung

Die PLO droht die Friedensgespräche so lange auszusetzen, bis die Israelis der Schaffung einer internationalen Beobachtergruppe zustimmen. Beide Seiten einigen sich auf ein Konzept, aus dem TIPH hervorgeht, die Temporary International Presence in Hebron; unbewaffnete Patrouillen, die "der palästinensischen Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit" geben sollen. Abgelehnt von den Settlern, genießen sie keine ungeteilte Zustimmung in der palästinensischen Bevölkerung, die ihnen übel nimmt, wofür sie nichts können: Die Beobachter sind unbewaffnet und haben zum Beispiel nicht das Recht, einzugreifen, wenn Siedler die arabischen Geschäfte mit Steinen angreifen.(Ephraim Sneh, der stellvertretende israelische Verteidigungsminister, hat zugegeben, dass die in Hebron lebenden Israelis in einem sehr viel größeren Ausmaß als die Palästinenser die Verantwortung für die gewalttätigen Vorfälle in der Stadt tragen.1) Die Aufgabe von TIPH ist es einzig und allein, die Übergriffe zu dokumentieren; sogar die Publikation ihrer Untersuchungen ist ihnen verwehrt.

Es handelt sich um die erste internationale Beobachtergruppe im Westjordanland, der Israel zugestimmt hat. Hebron ist nicht nur in dieser Hinsicht eine Ausnahme: Während die größten Städte der besetzten Gebiete in den Jahren 1994/1995 der PA (Palestinian Authority) übergeben wurden, konnten sich die Konfliktparteien aufgrund der Präsenz israelischer Zivilbevölkerung in der Stadt erst 1997 auf eine "Lösung" für Hebron einigen: Die Stadt wird zweigeteilt, in die Zonen H2 (bleibt unter israelischer Okkupation, 20 Prozent der Fläche mit allen Settlements, der Altstadt und allen Orten mit religiöser Bedeutung) und H1 (die restlichen 80 Prozent der Stadt unter Kontrolle der PA). In H1 leidet die Bevölkerung, besonders seit Beginn der zweiten Intifada, sehr unter den Ausgangssperren, eine Maßnahme kollektiver Bestrafung der IDF. Sie betrifft nur Palästinenser; die Siedler, deren Präsenz den eigentlichen Grund für die Ausgangssperren darstellt, können sich frei bewegen. In H1 hält die Israelische Armee zahlreiche Stellungen auf den Dächern palästinensischer Häuser.

Inzwischen bin ich mit dem Grüßen etwas fauler geworden, fühle mich beinah so sicher wie bei früheren Besuchen. Ich gehe in Richtung Jebel Abu Sneina. Ich war davor gewarnt worden, fast täglich wird der Hügel (der in H2 liegt) von den IDF-Tanks beschossen, aber mein Vertrauen auf den Schutz der leichten kugelsicheren Weste, die ich unterm Hemd trage, ist groß. Ich schlendere den Hügel hinauf. Einige halbwüchsige Palästinenser nähern sich, in gar nicht fragendem Tonfall will einer wissen: "What you want - shu biddak". Meine paar Brocken Arabisch tun mir gute Dienste. Die Jugendlichen führen mich in ein von israelischem Feuer stark beschädigtes Haus. Ich mache Fotos und schaue, dass ich weiterkomme.

Ich will noch zum Settlement in Tel Rumeida. Ich nehme ein Taxi und gehe dann ein Stück zu Fuß. Niemand hindert mich am Betreten des Geländes, die Soldaten scheinen mich zu ignorieren; ein Junge mit Kippa spielt vor einer der Baracken, in denen die Siedler leben. Nur halb überrascht stelle ich fest, dass die Bewohner von Admot Yishai mit Bauarbeiten begonnen haben. "Es gibt niemanden, der unfähiger wäre zu einer Koexistenz als diese Leute, denn sie wollen nicht an unserer Seite leben, sondern an unserer Stelle", sagt der Bürgermeister von Hebron, Mustafa Abd En-Nabi Natché. Ich fotografiere, bis ein Soldat auf mich aufmerksam wird. "Ma roze?" ruft er mir aus einiger Entfernung zu, was willst du? Ich grüße, beschließe, für heute genug gesehen zu haben und gehe in Richtung Bab Az-Zawyyie, um ein Taxi nach Jerusalem zu nehmen. An der steil bergab führenden Straße steht das zweistöckige Haus eines palästinensischen Arztes. Die IDF hat das Flachdach beschlagnahmt, mit Sandsäcken befestigt und mit Zeltplanen gedeckt. Der Arzt und seine Patienten beklagen sich über andauernde Belästigungen durch die Soldaten.

Unvermittelt beginne ich schneller zu gehen. Ich will weg von hier, die Stadt macht müde. Alles ist sehr eng, kondensiert, die Gegner scheinen förmlich aufeinander zu kleben: Noch bin ich in Hebron, diesem Brennpunkt des Unfriedens.

1) Artikel von Amnon Kapeliouk in Le Monde Diplomatique, Januar 2001.