Wie Technologieoffenheit dem Klima schadet

Warum die neue Forderung nach „Technologieoffenheit“ den Klimaschutz tendenziell torpediert – und warum es klare Regulierungen oder notfalls auch Verbote braucht. Ein Gastkommentar.

Warum die neue Forderung nach „Technologieoffenheit“ den Klimaschutz tendenziell torpediert – und warum es klare Regulierungen oder notfalls auch Verbote braucht. Ein Gastkommentar.

Seit einiger Zeit geht ein Gespenst um in der Klimaschutzdiskussion: die „Technologieoffenheit“. Damit verknüpft sich die Forderung, wir müssten zuerst noch viel forschen und dürften die Wirtschaft nicht mit Regulierungen und „Zwangsmaßnahmen“ davon abhalten, das Richtige für den Klimaschutz zu tun, sie könne das selbst am besten. Technologieoffenheit verspricht damit auch, wir hätten noch ausreichend Zeit, um die richtigen Technologien aufzuspüren.

Nun klingt „Offenheit“ vorab einmal positiv, und an den richtigen Technologien – von Photovoltaik bis zu Windkraftwerken und Pelletheizungen – haben auch nur wenige etwas auszusetzen. Was könnte also an „Technologieoffenheit“ stören?

Die Fossilindustrie hat, um politische Eingriffe in ihr Machtgehege zu verhindern, ihre Botschaften seit Jahrzehnten positiv formuliert – geframet, nennt man das heute. Technologieoffenheit ist eine junge Innovation in diesem Wörterbuch des Neusprechs.

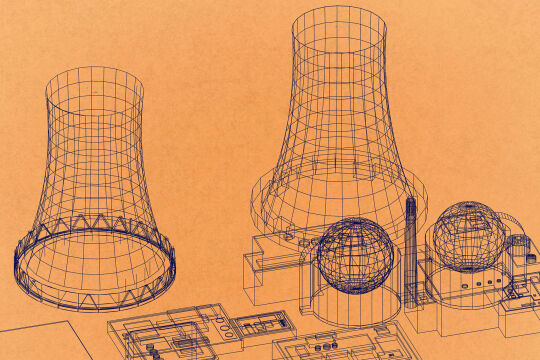

Das australische Coal Institute versprach beispielsweise anno 2006, bis 2020 würden ca. 25 Prozent der CO2-Emissionen aus Kohle- und Gaskraftwerken nicht mehr in der Luft landen, sondern durch „Carbon Capture and Storage“ (CCS – eine der vielen neuen Technologien) vor ihrem Übergang in die Atmosphäre eingefangen und sicher in der Erdkruste gelagert werden. So würden durch Technologieoffenheit die fossilen Energieträger klimaneutral nutzbar, wenn man sie nur lasse.

Vom sauren Regen bis zum Ozonloch

In Wahrheit sind es gerade einmal symbolische 0,2 Prozent der Emissionen geworden. Allerdings können mit derartigen Versprechen von umfassender Lösungskompetenz neuer Technologien die Geldgeber bei der Kohle und die Gesetzgeber von Regulierungen abgehalten werden.

Technologieoffenheit – damals noch nicht so genannt – hat uns vom sauren Regen bis zum Ozonloch eine Reihe von Umweltkrisen beschert. Wir haben diese Krisen ab den 1980er Jahren rechtzeitig erkannt und bewältigt – allerdings mit Regulierungen und Verboten: Der Abgaskatalysator für Autos wurde nicht aus kapitalismusfreudiger Technologieoffenheit von der Autoindustrie eingeführt, sondern über regulierende Gesetze erzwungen. Fluorkohlenwasserstoffe, Verursacher des Ozonlochs und bedeutende Klimagase, wurden schlichtweg verboten, Kohlekraftwerken wurde Entschwefelung verordnet und der Papierindustrie wurde ihre technologieoffene Chlorbleiche, mit der sie österreichische Flüsse in Kloaken verwandelte, ebenso untersagt, wie es jetzt in Österreich fossil betriebene Ölheizungen bald sein werden.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

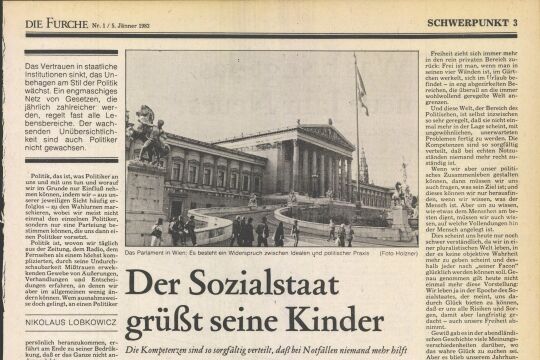

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)