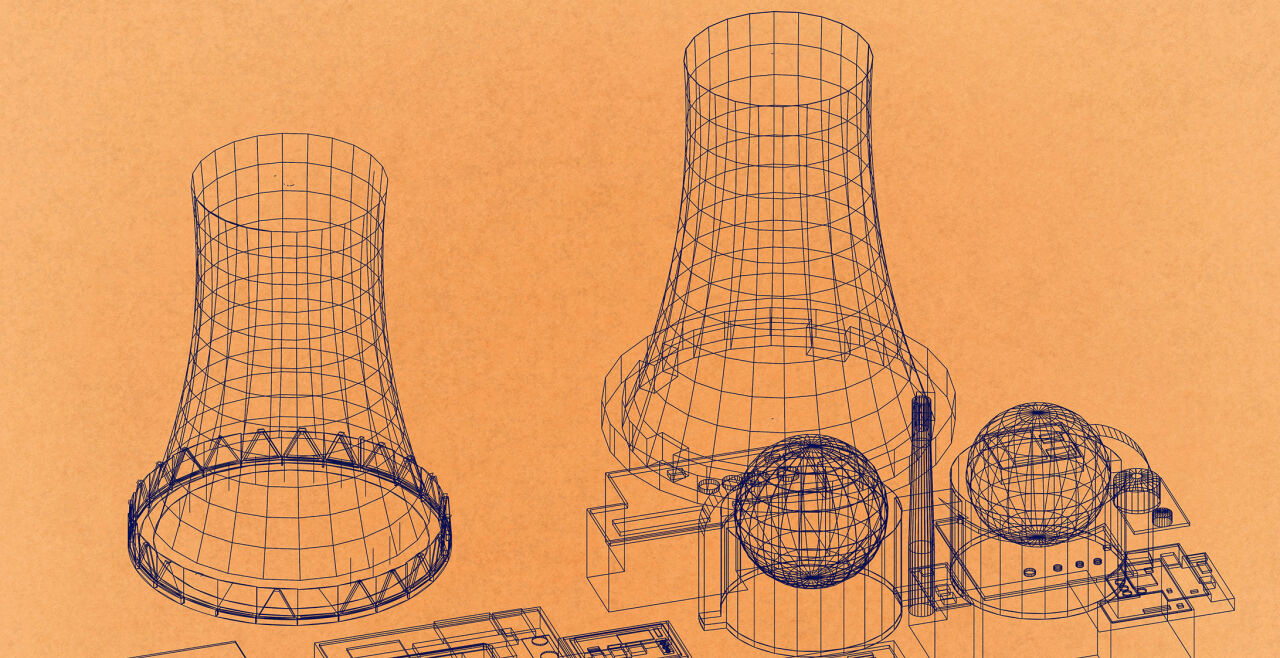

"Klimafreundlicher" Atomstrom?

DISKURS

Atomstrom: Die falsche Seite des Soll

Wie gelingt ein nachhaltiger Wandel zum Schutz von Klima und Umwelt? Entgegen herrschender Ansicht scheinen Gesetze und Verbote Innovation zu beschleunigen.

Wie gelingt ein nachhaltiger Wandel zum Schutz von Klima und Umwelt? Entgegen herrschender Ansicht scheinen Gesetze und Verbote Innovation zu beschleunigen.

Nuklearenergie dürfte wieder in Mode kommen. Und so war es auch eine äußerst nüchterne Bilanz, die Österreichs neuer Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach seinem ersten Auftritt bei einem EU-Gipfel in Brüssel Mitte Dezember zog: „Wahrscheinlich verlieren wir den Krieg.“ Frankreich setzt auf Atomkraft zur Erreichung der gesetzten Klimaziele, die breite Mehrheit der EU-Staaten tut das ebenso. Und die EU-Kommission will nun in ihrer „Taxonomie“ Atomkraft – wie auch Erdgas – unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Angesichts dieser Ausgangslage sei es „total naiv, zu sagen: ‚Österreich und Luxemburg halten alles auf‘“, so Nehammer noch im Dezember. Umweltministerin Leonore Gewessler will dies zwar nun mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof versuchen, doch die EU-Verträge sind eindeutig: Jeder Staat hat die freie Wahl seiner Energieträger.

Steinzeitillusionen

Was der Atomstrom auf EU-Ebene ist, das waren zuletzt Straßenbauprojekte auf der nationalen. Selten hat eine Schnellstraße so viel politischen Wirbel erzeugt wie die S18 in Vorarlberg. Die einen sahen in ihrer Errichtung einen Irrweg jenseits zukünftiger Realitäten, die anderen in ihrer Nichterrichtung den Weg ins Paläolithikum. „Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass unser Weg zurück in die Steinzeit führen sollte“, meinte einmal Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Und er halte auch „nichts von Fantasien, dass man irgendwie leben könnte wie im vergangenen Jahrhundert“. Der einzig richtige Zugang sei es, auf Innovation und Technologie zu setzen. Und ja, man könne den Leuten guten Gewissens sagen, dass es auch ohne Verzicht gehen werde.

Doch ist dem wirklich so – beim Straßenbau wie auch bei der Energie? „Wir stehen auf der falschen Seite des Soll“, meint dazu Johannes Schmidl, Physiker, Philosoph und Energieexperte. „Unsere globale Energieversorgung fußt nach wie vor zu 80 Prozent auf fossilen oder nuklearen Energieträgern.“ Nur 20 Prozent basierten auf erneuerbarer Energie. Und hier zu einem großen Teil auf jenem Stoff, der die Menschheit von ihren Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts versorgt hat: Holz. Denn bei all der Photovoltaik, Windenergie, Wasserkraft oder anderen Ressourcen, die angezapft werden: Auch der Verbrauch ist gestiegen. Daher steht „fossil“ nach wie vor ganz oben auf der Liste maßgeblicher Energieträger.

Ein „Innovationsdilemma“ nennt Andreas Rinofner das, worin Österreichs größter petrochemischer Konzern gerade steckt. Rinofner ist Sprecher der OMV, jenes heimischen Mineralöl-, Gas- und Chemiekonzerns, der sich selbst der Abkehr von fossilen Brennstoffen verschrieben hat. „Mit einer Innovation tritt man immer gegen alte Techniken an, die über Jahrhunderte oder Jahrzehnte optimiert wurden“, so Rinofner. Und dann ist es eben die Tankstelle, an der sich Innovation kristallisiert. Sie ist der Ort, an dem versorgt werde: ob mit Diesel, Benzin, Wasserstoff, alternativen Treibstoffen oder auch Strom. „Wir gehen mit dem Markt“, meint der OMV-Sprecher. Nur eines sei klar: „dass der klassische Verbrennungsmotor seltener wird“.

Wind als Motor der Globalisierung

Doch werfen wir einen Blick zurück in die Energiegeschichte: Hier markiert das 19. Jahrhundert eindeutig einen Wendepunkt. Die erste Energiewende vollzog sich folglich vor rund 200 Jahren, so Johannes Schmidl. Davor kam fast ausschließlich Biomasse zum Einsatz. Die damalige Erkundung der Welt gelang nicht durch Öl, Gas oder Uran, sondern durch den Wind, der die Schiffe antrieb, mit denen die Erde plötzlich umrundbar wurde. Dazu kamen Wasserkraft für die Mühlen sowie Biomasse, mit der Ochsen und Pferde ernährt wurden. Mit diesem Energiemix wurde die Welt nach und nach zum globalen Dorf.

Und heute? Die neuerliche Energiewende ist politisch zwar eingeleitet. Vollzogen aber ist sie noch lange nicht, betont Schmidl. Und auch die Betriebsmodalitäten sind noch alles andere als klar. „Es braucht Marktkräfte und Kreativität“, sagt er. Man könne diese Wende zwar nicht allein von oben planen, brauche aber ganz wesentlich auch Regulierungen und Verbote.

Was zur Grundsatzfrage führt: Was schafft einen Markt? Ist es „technologieoffene“ Innovation, die Wirtschaft, das freie Spiel der Kräfte? Oder sind es die Regulationen, die Innovationen letztlich erst kanalisieren wie eine Druckwelle in einem Kanonenrohr? „Es sind sicher beide Seiten“, sagt OMV-Sprecher Andreas Rinofner. „Ein Unternehmen hat in seinem Fokus den Weitblick, dass eine Innovation einmal Gewinn erbringen kann. Grundlage ist die Markterwartung und die Frage, ob ich daraus Erträge erwirtschaften kann.“ Letztlich stehe vor allem eine Frage im Raum: „Ist es einem Kunden wert, mehr zu zahlen?“ Die Antwort darauf hänge aber an den regulatorischen Rahmenbedingugen. Im Fall der OMV vor allem an der CO2-Bepreisung.

Aus für die stinkende Mur

Johannes Schmidl geht freilich weiter: Die meisten Innovationen in Österreich und weltweit hätten sich vor allem wegen Regulierungen und Verboten vollzogen, ist er überzeugt. Und die Beispiele dafür fänden sich vor der Haustür. Etwa in Graz: „Die Mur hat in den 1980er Jahren wegen des Zellstoffwerks stromaufwärts noch gstunken“, so Schmidl. Doch dann habe man verboten, dass Ablaugen aus der Zellstoffproduktion in den Fluss geleitet werden. Erst habe es geheißen, der Standort und die Arbeitsplätze seien in Gefahr. Doch rasch wurde klar, dass man eine technische Lösung finden könne: Förderungen wurden eingerichtet, Kläranlagen gebaut. Was vorher schmutziges Abwasser war, wurde durch Innovation zum wertvollen Energieträger für die Zellstoffwerke selbst. Ergo: Die Mur wurde wieder sauber. Und die entsprechenden Technologien mutierten zum Exportprodukt.

Auch beim „Waldsterben“ wäre mit bloßer „Technologieoffenheit“ nichts passiert, betont Schmidl. Erst durch die Vorgaben des Staates seien die Emissionen reduziert worden. Heute verkauft die Firma Scheuch im Innviertel weltweit Industriefilteranlagen. Oder die Photovoltaik: Erst war sie eine bloße Nische, eine Raumfahrttechnologie. Dann wurden kleine Paneele für Taschenrechner und Armbanduhren entwickelt. Den Durchbruch in der Masse brachte aber die deutsche Energiewende. Heute werden Solarpaneele und dazu passende Autobatterien auf Straßenmärkten in den entlegensten afghanischen Bergdörfern verkauft – und es existieren Großkraftwerke, die man vom Weltall aus sehen kann.

„Es braucht einen Staat, der Strategien vorgibt, Entwicklungen erzwingt – und damit wirtschaftlich ermöglicht“, lautet Schmidls Resümee. Und es brauche zugleich die Kreativität des Marktes, Lösungen zu finden. Technologie werde also eine entscheidende Rolle spielen – aber eben nicht nur. Das ist nicht nur das Fazit aus 30 Jahren „Technologieoffenheit“, während der die Emissionen global wie auch in Österreich beständig gestiegen sind; das lässt sich auch auf die aktuelle europäische „Taxonomie“-Debatte übertragen: Wer Atomkraft als Lösung für den Klimawandel einsetzt, gibt nachhaltige Wege einer Rettungs-Strategie bis 2050 auf. Auch jene, Innovation durch Gesetze anzutreiben und zu schaffen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.png)