Ein Gespräch mit der Berliner Literatur-Übersetzerin Christa Schünke über die Faszination sprachlicher Hochseilakrobatik, Interessenvertretung im Übersetzerverband und die Kriterien einer guten Übersetzung.

Die Furche: Wie wird man Literaturübersetzerin?

Christa Schünke: Das ist ganz verschieden. Viele sind wie ich Quereinsteiger und haben vorher in anderen Berufen gearbeitet. Seit 1987 gibt es in Düsseldorf einen Studiengang Literaturübersetzen und in München ein Übersetzer-Aufbaustudium für Anglisten.

Die Furche: Wie sehen die Arbeitsbedingungen und die Honorare aus?

Schünke: Die wenigsten von uns können allein vom Übersetzen leben. Die Honorare liegen zwischen 12 und 20 Euro je Standardmanuskriptseite; Beteiligungen an Umsatz- und Nebenrechtsgewinnen sind eher die Ausnahme.

Die Furche: Sie haben unter anderem Shakespeares Sonette oder den "Raben" von Edgar Allan Poe und zwei Romane von Herman Melville neu übersetzt. Waren die bereits vorliegenden Übersetzungen schlecht?

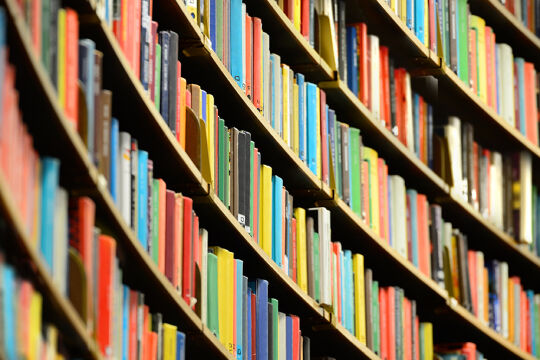

Schünke: Ich glaube, bei klassischen Texten ist jede Übersetzung immer nur eine Stimme im Diskurs über das Original, dessen Kosmos auch hundert Übersetzungen nie vollends ausschreiten können. Natürlich hatte ich mich mit älteren deutschen Übersetzungen der Sonette befasst und kannte mehr als die Hälfte davon sehr gut, bevor ich selber an die Arbeit ging. Allerdings wusste ich nicht, dass meine die 47. deutsche Gesamtübertragung werden sollte. Aber das hätte mich auch nicht abhalten können. Ich wollte dieses Abenteuer wagen, die Sonette über mehrere Jahre ins Zentrum meines Lebens zu rücken. Veröffentlichung war dabei lange gar kein Thema.

Übersetzungen altern, weil sich ja die Sprache, in die übersetzt wird, ständig wandelt und mit ihr der Begriff vom Übersetzen. In einem wollte ich mich tatsächlich bewusst von früheren Übersetzungen unterscheiden: Ich finde, dass die romantische Shakespeare-Rezeption, die noch Sonett-Übersetzungen aus den späten achtziger Jahren prägte, den Blick auf diese Dichtung eher verstellt als öffnet. Mein Ziel war, die Einfachheit der Sprache wirken zu lassen, in der Shakespeare in den Sonetten komplizierteste Gedanken und Gefühle ausdrückt.

Der Rabe hat mich als übersetzerische Hochseilakrobatik interessiert, als reines Kunststück.Was ich über die Sonette sagte, gilt übrigens ebenso für klassische Prosatexte. Dass ich den Confidenc-Man (deutsch Maskeraden) und Pierre Or The Ambiguities (deutsch Pierre Oder Die Doppeldeutigkeiten) von Herman Melville neu übersetzt habe, hängt primär mit meinem Interesse an diesem Autor und seinem Werk zusammen. Hinzu kommt, dass die Erstübersetzungen von Mitte der sechziger Jahre Glättungen und Fehler enthalten und den Ton des Originals teilweise entstellen.

Die Furche: Was ist das Wichtigste bei Gedicht-Übersetzungen: der Rhythmus, der Reim oder die Metaphern?

Schünke: Eigentlich ist alles gleich wichtig. Das Gedicht ist ja die absolute Einheit von Inhalt und Form. Ein Dichter darf die Form verändern, wenn er übersetzt, ein Philologe darf sie sogar ignorieren. Ich als Übersetzerin, im besten Sinne Kunst-Handwerkerin, muss möglichst nah am Inhalt und an der originären Form bleiben. Der Reimzwang kann zu unvertretbaren inhaltlichen Verlusten führen. Dann weiche ich vielleicht auf Assonanzen aus. Völlig unverzichtbar ist der Rhythmus, was jedoch nicht unbedingt eine totale metrische Identität von Original und Übersetzung bedeuten muss. Aber wenn das Original ein formstrenges Sonett ist, muss meine Übersetzung auch ein formstrenges Sonett sein. Die Metaphern sind Inhalt, die müssen in der Übersetzung auch erscheinen. Die Übersetzung soll ja bei ihrem Leser ähnliche Affekte hervorrufen wie das Original bei seinem. Und man hat ja auch mit einer etablierten Rezeptionstradition zu rechnen, die beim Leser bestimmten Erwartungen setzt.

Die Furche: Gibt es unübersetzbare Lyrik?

Schünke: Genauso wie es unübersetzbare Prosa gibt - falls man Finnegans Wake als Prosa bezeichnen kann. Manche Texte könnten in der Übersetzung nicht annähernd so wirken wie im Original. Wozu sollte man sie also übersetzen?

Die Furche: Sie sind Vorstandsmitglied des deutschen Übersetzerverbands - welche Aktivitäten setzt der Verband?

Schünke: Unser Verband, dem 1.000 Literaturübersetzer angehören, ist als Sparte des Schriftstellerverbandes unterm Dach der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di angesiedelt. Wir kümmern uns um die Durchsetzung des neuen deutschen Urhebervertragsrechts und bereiten uns derzeit auf die Verhandlungen mit den Verlegern über Grundsätze einer angemessenen Vergütung für literarische Übersetzer vor. Wir machen mit Aktionen in der Öffentlichkeit auf die katastrophale wirtschaftliche Lage vieler Übersetzer aufmerksam, wir veranstalten Professionalisierungsseminare für Übersetzer. Unsere Mitglieder erhalten bei Konflikten mit Verlagen Rechtsschutz, können sich von unserem Vertragsanwalt kostenlos telefonisch beraten lassen, und werden regelmäßig per Rundbrief mit Informationen zu berufspolitischen Fragen, Seminarterminen und Stipendienausschreibungen versorgt. Wir haben eine Homepage www.literaturuebersetzer.de, geben unsere kleine Fachzeitschrift "Übersetzen" und ein Übersetzerverzeichnis heraus, das permanent aktualisiert wird. Auf unserer dreitägigen Jahrestagung gibt es immer zahlreiche Workshops von Übersetzern für Übersetzer zu den verschiedensten Themen. Dort wird auch jedes Mal ein deutschsprachiger Autor mit seinen ausländischen Übersetzern vorgestellt. Unser wichtigstes Anliegen ist es, das professionelle Wissen und das Selbstbewusstsein der Mitglieder zu stärken, damit keiner dem anderen aus Unwissenheit in den Rücken fällt und wir demnächst tatsächlich zu einer angemessenen Vergütung unserer Leistungen kommen.

Die Furche: Worin liegt die Freude und Faszination des Übersetzens?

Schünke: Übersetzen ist nicht nur ein Beruf (der anerkannt und anständig bezahlt zu werden hat), sondern eigentlich eine Lebensweise. Literarisch übersetzen kann man nur in die eigene Muttersprache oder in eine Sprache, die man so gut wie diese beherrscht. Die Zielsprache beherrschen heißt, dass man all ihre Register kennt und souverän bedienen kann. Das lernt man aber nicht daheim am Schreibtisch, sondern draußen im wirklichen Leben. Wenn ich irgendwohin komme, wo ein mir nicht vertrauter Dialekt gesprochen wird, lausche ich immer, wo die Leute dort in ihren Sätzen das Verb hintun, solche syntaktischen Abweichungen von der Standardsprache können sehr nützlich sein, wenn man dialektale Texte zu übersetzen hat. Im Ausland streife ich durch die Supermärkte und halte Ausschau nach Dingen, die ich schon zigmal übersetzt, aber noch nie gerochen, geschmeckt oder angefasst habe. Einmal auf einer Reise quer durch Schottland habe in jedem Pub, wo Domino gespielt wurde, die Leute nach einer bestimmten Spielfigur gefragt, die in dem Roman vorkam, den ich damals gerade übersetzte. Diese Totalität ist es, die mich am Übersetzen fasziniert. Und natürlich das Material Sprache schlechthin, was an den Wörtern hängt, was sie mit sich herumtragen, das Sätzebauen, die Schauspielerei ohne Gebärden, mit nichts als Sprache, giving shape to airy nothing, um es frei nach Shakespeare zu sagen. Aber auch die Abwechslung, dass ich die deutsche Stimme so verschiedener Autoren wie Shakespeare, Melville, Robert McLiam Wilson, John Banville, Isaac Bashevis Singer oder David Foster Wallace sein kann.

Die Furche: Und was sind die Kriterien einer guten Übersetzung?

Schünke: Das ist ein weites Feld. Für mich ist es das größte Kompliment, wenn jemand sagt: "Das liest sich gar nicht übersetzt." Je besser die Übersetzung, desto weniger bemerkt man den Übersetzer.

Das Gespräch führte Cornelius Hell

Christa Schünke ist seit 1981 als literarische Übersetzerin Englisch-Deutsch tätig und hat über 80 Übersetzungen vorgelegt; für die Übertragung der Shakespeare-Sonette wurde sie u.a. mit dem Wieland-Preis ausgezeichnet.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!