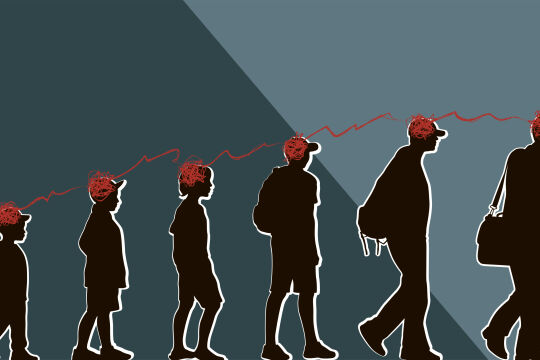

Das aktuelle Buch "Kalte Kinder" geht der gnadenlosen Aggression und Gefühlskälte mancher Kinder auf den Grund. Es zeigt auf, was diesen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen fehlt und wie gegengesteuert werden kann.

Der Fall hat in Deutschland relativ wenig Aufsehen erregt, und verstört doch umso mehr. Vier junge Leute, zwei Frauen, zwei Männer, prügelten Anfang 2008 einen Bekannten fast zu Tode, scheinbar grundlos. Er war der Freund eines der Mädchen. Warum ein Herumhängen von jungen Leuten an jenem Jännertag 2008 im hessischen Frankenberg zu einer Gewaltorgie eskalierte, können später weder Täter noch Psychiater wirklich erklären. Die Staatsanwältin nannte beim Prozess Ende 2008 als Motiv "die Lust an der Gewalt". Angefangen hatte es mit einer kleinen Eifersuchtsszene zwischen dem Tatopfer und dessen Freundin. Sie gab ihm eine Ohrfeige, woraufhin die anderen anfingen, den jungen Mann zu schlagen, immer und immer wieder, keiner bremste den anderen, keiner zeigte Mitleid. Zuletzt sprangen sie auf den Kopf des Opfers, als würden sie Skatebordsprünge nachmachen. Die Tritte hinterließen Schuhabdrücke auf Wange und Schädel des Mannes, diese Spuren überführten auch die Täter. Einer der Gruppe, der 20-jährige Patrick C., schleppte schließlich den bewusstlosen Jungen aus der Wohnung, danach riefen die vier noch die Polizei, blieben aber anonym. Beim Prozess reichte der Richter den Angeklagten ein Bild des Opfers. Darauf ist ein junger Mann im Rollstuhl zu sehen, er trägt einen Schutzhelm, denn unter der Kopfhaut ist zum Teil die Schädeldecke geöffnet. Der Mann ist schwerstbehindert und wird sein Leben lang ein Pflegefall sein. Als Patrick C. das Foto sieht, zeigt er nach außen hin keine Regung. Warum gerade er, obwohl er sowohl die Mädchen als auch das Tatopfer nur flüchtig kannte, zum brutalsten der vier Täter ausartete, bleibt als eine der großen Fragen des Verbrechens im Raum stehen. Eine Psychiaterin beschreibt ihn als "eine psychopathische und antisoziale Persönlichkeit". Es ist von einer verhängnisvollen Gruppendynamik die Rede, von psychischen Vorbelastungen der Täter. Dennoch: Bei solchen brutalen Fällen bleibt am Ende die große Frage nach dem Warum.

Am Ende bleibt eine verstörte Unruhe

Dieses Warum blieb bei der Stern-Journalistin Ingrid Eißele als innere "Unruhe" zurück, erzählt sie der FURCHE. Und so grub sie in der Geschichte und Kindheit solcher Täter und arbeitet in ihrem Buch "Kalte Kinder" eines hervor: Diese Menschen entwickelten in ihren Kindheiten mit schwierigem Verlauf und Brüchen eine nur mangelnde Empathiefähigkeit. Viele Menschen würden mit einer "großen Ungeduld" reagieren, wenn es um die Biografie solcher Täter ginge, dessen ist sich die Autorin bewusst: "Sie befürchten, dass man damit versucht, die Tat irgendwie zu verharmlosen oder zu entschuldigen. Darum geht es nicht", wehrt Eißele ab: "Man kann nicht alles durch die Kindheit erklären, aber man kann sie nicht völlig außen vor lassen." Vielleicht aber könne man aus diesen extremen Fällen, aus diesen schiefgelaufenen Kindheiten, Lehren über Risikofaktoren ziehen - für die nächste Generation und die gesamte Gesellschaft.

In ihrem Buch, das in Kürze erscheint, zeigt die Autorin aber nicht nur anhand drastischer Straftaten von Jugendlichen auf, was es heißen kann, wenn Menschen wenig bis kaum Mitgefühl zeigen, auch alltäglichere Beispiele werden beleuchtet. Etwa der Fall des 18-jährigen Lukas, der an ADHS leidet. "Für Lukas gibt es nur Lukas", beschreibt die Mutter des Burschen den egozentrischen Charakter ihres Sohnes. Empathie ist für Lukas ein Fremdwort.

Wie aber wächst und gedeiht diese soziale Fähigkeit des Menschen, sich in einen anderen Menschen einzufühlen? Die Wissenschaft hat darauf Antworten gefunden: Für den Menschen als soziales Wesen ist der Schutz einer Gruppe wesentlich. Neurologisch zeigt sich das durch die Funktion der Spiegelneuronen. Der Mensch ahmt Gefühlsregungen anderer nach. Kinder werden als sozial-kompetente Wesen geboren, die durch die Reaktion der Bezugspersonen lernen, sich sozial zu verhalten. "Sie lernen am Modell, im Guten wie im Schlechten", wie die Autorin betont.

Empathie lässt sich als Stufenmodell darstellen, das auch die frühkindliche Entwicklung aufzeigt: Auf der elementarsten Stufe befindet sich die Gefühlsansteckung mittels Spiegelneuronen. Die zweite Stufe ist die Unterscheidung zwischen der eigenen Existenz und jener anderer. Mit etwa vier Jahren sind Kinder zur kognitiven Empathie fähig (Theory of Mind). Sie beginnen sich vorzustellen, was andere fühlen könnten. Darauf aufbauend, erlernt das Kind Mitgefühl. Die höchste Stufe ist aktive Fürsorge. Grundvoraussetzung für die Entwicklung der Empathie ist eine sichere Bindung zu den unmittelbaren Bezugspersonen. Das Kind fühlt sich sicher, kann Reaktionen der anderen verlässlich deuten und kann so ein sicheres Selbstbild aufbauen. Denn nur wer seine eigenen Gefühle wahrnimmt und ausdrücken kann und darf, kann auch jene der anderen wahrnehmen und richtig einordnen, betonen Wissenschafter, die Gefühle wie Empathie erforschen. Studien belegen den Zusammenhang zwischen unsicherer Bindung zu Bezugspersonen und einem Mangel an Empathie.

Das Fundament: Sichere Bindung

Wie viele Menschen an Störungen der Empathiefähigkeiten leiden, ist schwer zu beziffern. Es ist an sich keine psychische Erkrankung, aber ein Symptom für eine "dissoziale Persönlichkeitsstörung", die laut Kriterien der WHO erst bei Erwachsenen diagnostiziert werden kann. Es ist ein Risikofaktor, der, wenn weitere hinzukommen, eben schlimme Folgen haben kann, wie Isolation oder Gewalt. Laut einer deutschen Studie zur psychischen Gesundheit von Kindern (Bella-Studie) gab es bei knapp acht Prozent der Kinder Hinweise auf eine Störung des Sozialverhaltens. Hierbei wurden Eltern befragt. Längsschnittstudien fehlten noch, so Eißele, weshalb auch Diskussionen, ob die heutige Jugend sozial auffälliger bzw. brutaler sei als früher, nicht belegt werden könne.

Wichtiger als diese Frage ist für Eißele die Prävention: Was die Forschung klar zeige, sei, dass der Mensch von Geburt an Empathie am Modell erlerne und ständig üben müsse, betont Eißele. "Das heißt aber auch, dass Familien bzw. die Gesellschaft sehr viel tun kann - im Positiven wie im Negativen."

Der Schlüssel ist für Eißele mehr Unterstützung für werdende und junge Eltern, die so früh als möglich ansetzen sollte; etwa durch Familienhebammen, die den oft verunsicherten Eltern zur Seite stehen. Hier gilt es, auf Risikofaktoren zu achten, etwa Schreibabys, junge Mütter oder psychische Erkrankungen wie Depressionen bei einem Elternteil. Auch in Kindergärten und Schulen gibt es bereits Projekte zur Übung sozialer Kompetenzen (etwa "Faustlos"). "Das sind alles keine Wunderrezepte, eher kleine Dinge, die gute Wirkung zeigen", sagt Eißele. Übersehen werden dürfe aber nicht die Sicht auf einen selber und die gesamte Gesellschaft, so der Appell des Buches mit Hinblick auf den Schweizer Psychoanalytiker Arno Gruen, der Mitgefühl als die "Schranke zum Unmenschlichen" bezeichnet und ausführt, dass Gefühlsarmut über Generationen vererbt werden könne und als Pervertierung, als Selbstmitleid, zutage trete. Der erste Schritt in Richtung mehr Mitgefühl beginnt also bei einem selbst, wie Eißele schreibt: "Jeder weiß aus dem Alltag, wie schnell die dünne Oberfläche zerreißt und uns der andere herzlich gleichgültig wird: Es reicht ein, Schleicher' auf der Landstraße, ein Streit mit einem Kollegen, eine Warteschlange vor der Supermarktkasse."