Jüdisches Museum Berlin: Ein besonderer Ort, der zivilisiert

Am 17. Jänner begehen die christlichen Kirchen den Tag des Judentums, um die „älteren Geschwister“ im Blick zu behalten. Das Jüdische Museum Berlin tut dies auf seine Weise neu.

Am 17. Jänner begehen die christlichen Kirchen den Tag des Judentums, um die „älteren Geschwister“ im Blick zu behalten. Das Jüdische Museum Berlin tut dies auf seine Weise neu.

Museen sind nicht Orte für die Aufbewahrung merkwürdiger Objekte, sondern Orte, an denen Ideen, Werte sozialer Ideen – mit anderen Worten, Geschichte und Gegenwart mit Blick auf die Zukunft – sinnlich fassbar präsentiert werden. Der Besuch im Museum, ist ein Ritual: Innehalten, wahrnehmen, genießen, nachdenken und neue Erfahrungen machen – es ist ein „zivilisierendes Ritual“ (Carol Duncan). Genau dies bewirkt die neue Dauerschau im Jüdischen Museum Berlin.

In acht Räumen wird die Geschichte des Judentums in und mit Deutschland nachvollziehbar. Seit 2018 war das Museum nach dem Konflikt mit dem früheren Direktor, dem Judaisten Peter Schäfer, geschlossen. Grund des Konflikts: Schäfer hatte sich positiv zur israelischen Boykottbewegung BDS geäußert. Seit April 2020 gibt es eine neue Direktorin, Hetty Berg, vorher Chefkuratorin des Jüdischen Viertels in Amsterdam. In knapp vier Monaten erarbeitete sie mit ihrem Team ein Konzept, und Ende August 2020 konnte das Museum wieder öffnen – unter großem Interesse des Publikums, aber nur für ein paar Monate bis zum nächsten Lockdown.

Von den Anfängen bis zur Schoa

Am Anfang steht die Tora, damit beginnt der Rundgang. Neben kostbaren Artefakten unterstützen immer wieder Installationen die Besuchenden. Beeindruckend sind die akustischen Einblicke in Gottesdienst, Feiertage und Alltag. Jüdische Klangwelten werden – technisch hervorragend realisiert und akustisch gut abgeschirmt – hörbar: der Schofar, die Glöckchen der Tora-Krone genauso wie Klezmer oder israelische Popmusik.

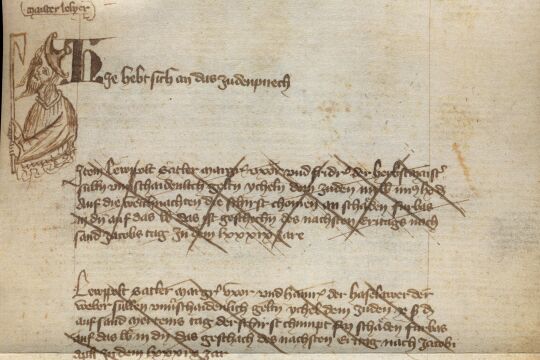

Aschkenas, so heißt Deutschland in der mittelalterlichen rabbinischen Literatur. Hier lebten jüdische Gemeinden schon in der Römerzeit, wie ein unscheinbares Objekt bezeugt: ein Siegelring mit einer Menora,

einem siebenarmigen Leuchter aus dem 4. Jahrhundert, gefunden in Kaiseraugst in der Schweiz und hier als Replik zu sehen. Im frühen Mittelalter war Aschkenas ein bedeutendes kulturelles Zentrum mit Talmud-Schulen in Mainz, Speyer und Worms, an der eigene aschkenasische Liturgie, Musik und Rechtsprechung gepflegt wurde. In Worms lebte und wirkte auch Rabbi Salomo ben Isaak, genannt Raschi, der zu den bedeutendsten Bibelexegeten des Mittelalters zählt. Auch christliche Theologen studierten seine Auslegungen. Doch war die Beziehung zwischen Christen und Juden schwierig: deutlich zu sehen in den Statuen im Eingangsbereich Deutscher Dom. Die Frau, die das „Alte Testament“ symbolisiert, hat immer verbundene Augen, während das „Neue Testament“ sieht. Obwohl die jüdischen Gemeinden Schutzbriefe des Kaisers besaßen, wurden sie immer wieder Opfer von Pogromen.

Diese Geschichte vermitteln gut kommentierte Exponate – etwa ein Gemälde, auf dem ein „Schutzjude“ (für den persönlichen Schutz durch die Landesherren mussten Abgaben entrichtet werden) mit seinen „Schützern“ zu sehen ist, zu denen er distanziert, aber untertänig aufsieht. Eine Medaille erinnert an die Hinrichtung von Joseph Süß Oppenheimer, den Ratgeber des Herzogs Karl Alexander von Württemberg, der 1738 einem Justizmord aus Judenfeindschaft zum Opfer fiel. Die Geschichte vom „Jud Süß“ wurde ein Teil der NS-Propaganda.erende Wirkung.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!