Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Unbekannte Welt

Hört man von den Synagogen — Tempeln, wie sie die Wiener zu nennen pflegen —, so entsteigt der Erinnerung sogleich das Bild brennender Andachtsstätten, die Fanatiker im Machttaumel zerstörten, Bethäuser, die eine stille Welt in sich beschlossen, eine Welt, uns völlig fremd, umspielt von Wehmut und Mystik. Wohl waren die Tempel in Österreich verhältnismäßig jüngeren Datums und selbst die kleineren „Schulen“ in der Wiener Judengasse und da und dort in den dämmrigen Gäßchen der Leopoldstadt erhielten ihren manchmal fast mittelalterlichen Reiz nur dank der Umgebung; sonst gefielen sie sich in Maurismen, einer völlig mißverstandenen Nachahmung des spanischen „Estilo mudejar“, den von Arabern wie Christen angewandten Formen, oder1 in der Abwandlung4geläufiger historischer Stile des Abendlandes. In Bau und Ausstattung oft wirkungsvoll, waren sie als Denkmäler ohne besondere Bedeutung. Eine weltberühmte „Schul“, wie sie etwa Prag in seiner „Altneuschule“ hatte, konnte Wien nicht mehr aufweisen; jeder Besucher der böhmischen Metropole läßt sich den malerischen gotischen Backsteinbau der „Altneu-schul“ zeigen, die „Meislsynagoge“ und die „Pinkasschul“, nach ihren Erbauern Morde-chai Meisl und Pinchas Horowitz geheißen.

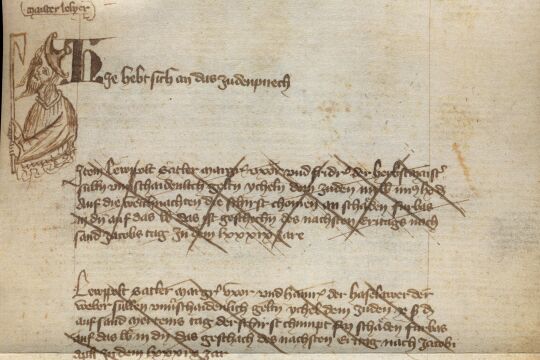

Manchmal nehmen die Bethäuser auch den Namen ihres Seelsorgers an, des Lehrers, der dann so auch der nichtjüdischen Welt erhalten bleibt. So heißt die berühmteste Synagoge in Kairo nach dem Philosophen Maimonides, der als „Rabbi Moses der Heilige“ verehrt wird. Die Intervention heiligmäßiger Gottesdiener anzurufen, ist uralte Sitte; nur Name und Ritus haben sich verändert. Während in Spanien die Zwangsgetauften, dem Namen nach zwar Christen, als Marannen im stillen an den altgewohnten Gebräuchen festhalten, bei verschlossenen Türen die Sabbathlichter anbrennen, zum Passahfeste ungesäuerte Brote essen und am Versöhnungstage fasten, greifen viele zum Wanderstab. Portugiesische und spanische Juden gründen die bekannte Amsterdamer Gemeinde mit ihrer berühmten, „Talmud Thora“ genannten Synagoge — Baruch Spinoza entstammt ihr — deren Charakterköpfe in Rembrandts Bildern fortleben, indes die heimatlichen Synagogen drunten im Süden veröden, die arabische und christliche Meister für sie errichtet haben, oder in Kirchen verwandelt werden, wie die köstlichen Toledaner „S. Maria la blanca“ und „S. Maria del transitü“. Eine eigene, nationale bildende Kunst bleibt freilich den Juden fremd. Allzu wörtlich ward das Gebot aufgefaßt, „Du sollst dir keine Bilder machen“. Eine fast kunstfeindliche Einstellung war die Folge und erst als das nomadisierende „auserwählte Volk“ seßhaft geworden, wird es sich, gerade aus kultischen Gründen nach Kunst verlangend, ihres Fehlens erst so recht bewußt. Ausländer, meist Syrer, errichten Salomos Palast und den Tempel. Viel später, da andere Völker längst ihre künstlerische Hochblüte bereits hinter sich haben, beginnt die Geschichte jüdischer Kunst, freilich ohne Tradition. Dagegen blüht als Spezialität das Kunstgewerbe; man beschränkt sich auf reiche Ornamentik, die man an der galiläischen Tempelruine und in der Grabmalkunst ebenso bewundert wie in köstlichen Werken subtilster Miniaturisten, Medailleure, der Waffenziseleure und Gold- und Silberschmiede. Nur ein Name von vielen: Salo-mqne da Sessa, nach seiner Konversion Ercole de Fedeli, der für die Höfe von Ferrara prächtige Waffen fertigte, die, wie das Schwert des Cesare Borgia, zu den besten Renaissanceschöpfungen zählen. Solch klingende Namen fehlen in der Geschichte der Wiener Gemeinde. Selbst in ruhigeren Zeiten war das Verhältnis zur Bürgerschaft nie so freundlich wie etwa in Venedig, wo die stolzen Patrizier nur zu gerne ihre Sprößlinge zu den gelehrten Hebräern auf die sEiudecca, das venezianische Ghetto, sandten. In Wien wurde die äußere Scheidung weit rigoroser gehandhabt, auf äußere Zeichen viel Wert gelegt; so erscheint doch auch am Gottlob unversehrt gebliebenen Hauptportal unseres armen Stephansdomes der typische Judenhut. Oft waren wirkliche und angebliche Hostienschändungen, Obergriffe religiöser Fanatiker, Grund, die mißliebigen Juden auszutreiben, zuweilen ein Vorwand, lästige Gläubiger loszuwerden. Verschiedene „Gottesleichnamskapellen“ entstanden zur Sühne der Frevel, die auch da und dort in der österreichischen Tafelmalerei aufscheinen. Ich erinnere nur an die Pulkauer Altartafel, an die berühmte heilige Grabeskirche in dem Donaustädtchen Deggendorf, die prächtige gotische „Fronleichnamskirche“ in dem südmährischen Städtchen Zlabings und jene zu Korneuburg in Niederösterreich, deren mittelalterlicher Bau einem reizenden barocken gewichen ist, darin Franz Anton Maulpertsch, der große Kolo-rist des österreichischen Barocks, sein großartiges Abendmahl gemalt hat. Korneuburg hatte auch Österreichs älteste „Schul“, wohl als solche längst profaniert, wie jene in Krems, Tulln, Wien, Wiener-Neustadt und Hainburg. Nur der Schulhof, an der Kirche Am Flof, erinnert in Wien an die älteste Judensiedlung. Um 1204 bestand eine Synagoge vor dem Kärntnertor, an die sich später noch eine rituelle Badstube und 1379 ein Spital und ein Schächthaus anfügten. Diese typischen Judenviertel hatten sich längst verwischt, als der große Stadtbrand von 1406 und die Plünderung der erhalten gebliebenen Judenhäuser der Gemeinde arg zusetzten. 1624 wird ihr der „Untere Werd“ zugewiesen, und an einer Stelle der heute neuerdings zerstörten St.-Leopolds-Kirche die „Schul“ errichtet. Damals wird die Leopoldstadt das bevorzugte Judenquartier Wiens und bleibt es trotz der Unterbrechung durch das Türkenjahr 1683. Erst 1826 wird der Wiener Stadttempel in der Seitenstettengasse der kultische Mittelpunkt der noch recht kleinen Gemeinde; lediglich das enge Gäß-chen erinnert noch an das Mittelalter, die Häuser zeigen die Physiognomie des Vormärz, deren architektonischer Sprecher, Kornhäusl, auch der Schöpfer des Gotteshauses ist, daran er sich selbst seinen legen-denumwobenen Wohnturm errichtet, Wiens erstes und ältestes Hodihaus! Äußerlich, nach den damals noch für nichtkatholische Gotteshäuser geltenden Bestimmungen, nicht hervortretend, nur an der hebräischen Inschrift und spärlichem Dekor kenntlich, hat die säulenumstandene Rotunde als einziger Wiener Tempel den Nazisturm überdauert. Nun erklingt in diesem Raum, voll rhythmischer Geschlossenheit und Ruhe und doch voll intimer Andacht, wieder die ergreifende alte Weise des „Kol nidre“, da nun für alle Menschen die Tage der Trübsal vorüber sein möchten. Über dem Eingang steht der Psalmvers: „Tretet ein dankbaren Herzens in diese Hallen des Lobes!“

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!