Polen im Jahre 3

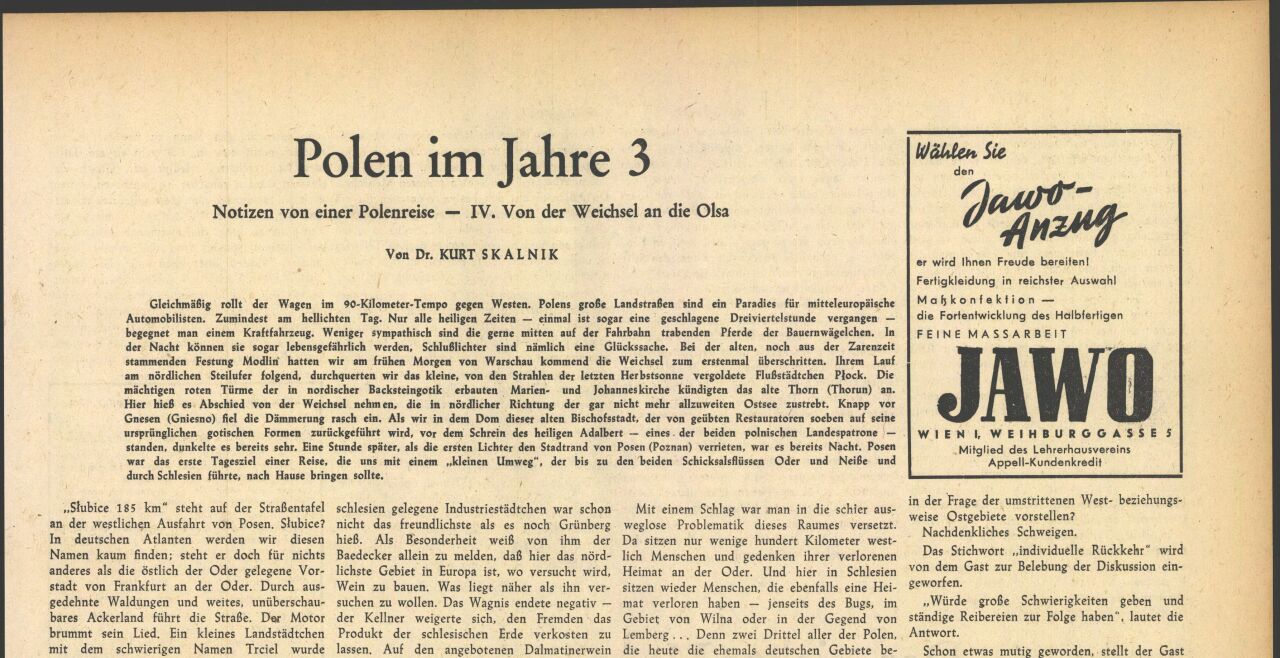

Gleichmäßig rollt der Wagen im 90-Kilometer-Tempo gegen Westen. Polens große Landstraßen sind ein Paradies für mitteleuropäische Automobilisten. Zumindest am hellichten Tag. Nur alle heiligen Zeiten — einmal ist sogar eine geschlagene Dreiviertelstunde vergangen — begegnet man einem Kraftfahrzeug. Weniger sympathisch sind die gerne mitten auf der Fahrbahn trabenden Pferde der Bauernwägelchen. In der Nacht können sie sogar lebensgefährlich werden, Schlußlichter sind nämlich eine Glückssache. Bei der alten, noch aus der Zarenzeit stammenden Festung Modlin hatten wir am frühen Morgen von Warschau kommend die Weichsel zum erstenmal überschritten. Ihrem Lauf am nördlichen Steilufer folgend, durchquerten wir das kleine, von den Strahlen der letzten Herbstsonne vergoldete Flußstädtchen Plock. Die mächtigen roten Türme der in nordischer Backsteingotik erbauten Marien- und Johannes kirche kündigten das alte Thorn (Thorun) an. Hier hieß es Abschied von der Weichsel nehmen, die in nördlicher Richtung der gar nicht mehr allzuweiten Ostsee zustrebt. Knapp vor Gnesen (Gniesno) fiel die Dämmerung rasch ein. Als wir in dem Dom dieser alten Bischofsstadt, der von geübten Restauratoren soeben auf seine ursprünglichen gotischen Formen zurückgeführt wird, vor dem Schrein des heiligen Adalbert — eines. der beiden polnischen Landespatrone — standen, dunkelte es bereits sehr. Eine Stunde später, als die ersten Lichter den Stadtrand von Posen (Poznan) verrieten, war es bereits Nacht. Posen war das erste Tagesziel einer Reise, die uns mit einem „kleinen Umweg“, der bis zu den beiden Schicksalsflüssen Oder und Neiße und durch Schlesien führte, nach Hause bringen sollte.

Gleichmäßig rollt der Wagen im 90-Kilometer-Tempo gegen Westen. Polens große Landstraßen sind ein Paradies für mitteleuropäische Automobilisten. Zumindest am hellichten Tag. Nur alle heiligen Zeiten — einmal ist sogar eine geschlagene Dreiviertelstunde vergangen — begegnet man einem Kraftfahrzeug. Weniger sympathisch sind die gerne mitten auf der Fahrbahn trabenden Pferde der Bauernwägelchen. In der Nacht können sie sogar lebensgefährlich werden, Schlußlichter sind nämlich eine Glückssache. Bei der alten, noch aus der Zarenzeit stammenden Festung Modlin hatten wir am frühen Morgen von Warschau kommend die Weichsel zum erstenmal überschritten. Ihrem Lauf am nördlichen Steilufer folgend, durchquerten wir das kleine, von den Strahlen der letzten Herbstsonne vergoldete Flußstädtchen Plock. Die mächtigen roten Türme der in nordischer Backsteingotik erbauten Marien- und Johannes kirche kündigten das alte Thorn (Thorun) an. Hier hieß es Abschied von der Weichsel nehmen, die in nördlicher Richtung der gar nicht mehr allzuweiten Ostsee zustrebt. Knapp vor Gnesen (Gniesno) fiel die Dämmerung rasch ein. Als wir in dem Dom dieser alten Bischofsstadt, der von geübten Restauratoren soeben auf seine ursprünglichen gotischen Formen zurückgeführt wird, vor dem Schrein des heiligen Adalbert — eines. der beiden polnischen Landespatrone — standen, dunkelte es bereits sehr. Eine Stunde später, als die ersten Lichter den Stadtrand von Posen (Poznan) verrieten, war es bereits Nacht. Posen war das erste Tagesziel einer Reise, die uns mit einem „kleinen Umweg“, der bis zu den beiden Schicksalsflüssen Oder und Neiße und durch Schlesien führte, nach Hause bringen sollte.

„Shibice 185 km“ steht auf der Straßentafel an der westlichen Ausfahrt von Posen. Shibice? In deutschen Atlanten werden wir diesen Namen kaum finden; steht er doch für nichts anderes als die östlich der Oder gelegene Vorstadt von Frankfurt an der Oder. Durch ausgedehnte Waldungen und weites, unüberschaubares Ackerland führt die Straße. Dar Motor brummt sein Lied. Ein kleines Landstädtchen mit dem schwierigen Namen Trciel wurde soeben durchfahren, ohne daß dem Beobachter bemerkenswertes aufgefallen wäre. Erst als der Wegweiser nach Swiebodzin weist, hinter welchem polnischen Namen das deutsche Schwi-burg zu erkennen ist, wird es deutlich, daß wir die alte deutsch-polnische Grenze von 1939 bereits überschritten haben. Wir sind in eine neuralgische Zone eingetreten. Zwei Landkarten müssen zur Hand, da wir auf den polnischen die deutschen Namen nicht finden, deutsche Karten aber die polnischen Ortsnamen nicht melden. Vergleichende politische Geographie ...

Die Straße führt durch spärlich besiedelte Dörfer und Kleinstädte, die noch alle — stärker als im alten polnischen Gebiet — die Wundmale des Krieges zeigen. Aber schon in der deutschen Zeit muß die Besiedlung dieser östlichen Gebiete stark hinter der Siedlungsdichte des mittleren und westlichen Deutschlands zurückgeblieben sein. Davon geben die weiten, nur selten von Siedlungen durchsetzten Landstriche Zeugnis. Die, innere Ostkolonisation j blieb auf den Domänen des ostelbischen Großgrundbesitzes bis ins 20. Jahrhundert aus. Auch dann noch, als der Kampfruf vom „Volk ohne Raum“ die Massen zum politischen und militärischen Abenteuer verführte. Mit einer der Gründe, warum heute weißrote Grenzpfähle an der Oder eingerammt sind.

Das Land wird immer menschenleerer. Die dünne Linie des Oderbruches erscheint am westlichen Horizont, rückt von Kilometer zu Kilometer näher. Ein paar deutlich von den Spuren langsamen Verfalls geprägte Häuserblocks, vereinzelte Rauchfahnen, menschenleere Straßen, dazwischen — seltener Kontrast — auf einem Rasenfleck ein Dutzend spielende Kinder: so empfängt Slubice. Die Straße führt auf eine breite Betonbrücke zu. Ein Schlagbaum und ein einsamer Posten mit dem grünen Kappenstreifen der polnischen Grenzschutzformation versperren den Weg über den träge dahintreibenden Fluß. Wollten wir gegen Westen weiterfahren, könnten wir bei' gutem Tempo in etwas über einer Stunde in Berlin sein . .. Für den Posten sind wir nur eine angenehme Unterbrechung seines eintönigen Dienstes. Zu tun gibt es hier so gut wie nichts, die offizielle Grenzübergangsstelle ist einige Kilometer weiter flußaufwärts. Aber bald weicht auch die menschliche Regung der Neugier und zurück bleibt die stumpfe, stoische Haltung des tapferen Zinnsoldaten, in der sich die Wachtposten der Armeen aller Zeiten und Völker gleichen. Daß wir am Flußufer, welches hier Grenzsaum ist, spazieren, regt ihn keineswegs auf. Nur wenige kommen auf den Gedanken, hier illegal die Oder zu überschreiten. Für jene, die das unferne Westberlin anziehen könnte, 'haben die Herren der „Deutschen Demokratischen Republik“ am anderen Ufer gewiß ein viel wirksameres Sicherheitsnetz bereit. Die Kulisse der Altstadt von Frankfurt ist zum Greifen nahe. Einige Baukräne ragen gegen Himmel. Das Rasseln ihrer Arbeit dringt lautstark herüber. Das Krächzen der vom Winde hin und hergeworfenen Holzjalousie eines unbewohnten Hauses antwortet. Einige Raben kehren von ihrem Tagwerk auf den nackten Feldern zurück. Kein Mensch, keine Stimme ansonsten hier, rechts von der Oder. Ist der lautstarke „Aufbauwille“ am jenseitigen Ufer Zufall oder Demonstration? Es sieht nach letzterem aus.

Eine Nacht in Zielona Göra beschließt den zweiten Tag. Das kleine, schon in Niederschlesien gelegene Industriestädtchen war schon nicht das freundlichste als es noch Grünberg hieß. Als Besonderheit weiß von ihm der Baedecker allein zu melden, daß hier das nördlichste Gebiet in Europa ist, wo versucht wird, Wein zu bauen. Was liegt näher als ihn versuchen zu wollen. Das Wagnis endete negativ — der Kellner weigerte sich, den Fremden das Produkt der schlesischen Erde verkosten zu lassen. Auf den angebotenen Dalmatinerwein wurde verzichtet. Das nicht in Grünberg, auch wenn es jetzt Zielona Göra heißt. Was tun also an einem langen Herbstabend, zudem in einer fremden Stadt, in der nur ein nicht gerade anheimelndes Zimmer in der städtischen Herberge auf den Fremden wartet?

Wir hatten Glück. Einige Plakate verhießen ein großes kulturelles Ereignis. Die „Hawai-boys“ gaben gerade an diesem Abend im Kulturhaus ein Gastspiel. Wir wurden nicht enttäuscht. Die durch das Land ziehende Warschauer Truppe bot im Folklorekostüm (gemäßigt) westlich-dekadente Darbietungen. Ein Conferencier gefiel sich — und auch dem Publikum — in kleinen politischen Anzüglichkeiten, in der Art der „Erbsenwitze“ unserer Besatzungsjahre. Ein Student sang zur Gitarre französische Chansons. Plötzlich wechselte er die Sprache. Er sang jetzt polnisch. „Meine Gitarre ist noch aus Lemberg. Sie ist schon sechzig Jahre alt. Und meine Mutter hat noch auf ihr gespielt. .. damals in Lemberg ...“ Still, ganz still wurde es im Saale. Und als das Lied geendet, wollte der Applaus lange nicht zur Ruhe kommen.

Mit einem Schlag war man in die schier ausweglose Problematik dieses Raumes versetzt. Da sitzen nur wenige hundert Kilometer westlich Menschen und gedenken ihrer verlorenen Heimat an der Oder. Und hier in Schlesien sitzen wieder Menschen, die ebenfalls eine Heimat verloren haben — jenseits des Bugs, im Gebiet von Wilna oder in der Gegend von Lemberg ... Denn zwei Drittel aller der Polen, die heute die ehemals deutschen Gebiete besiedeln, haben ihre alte Heimat der gewaltsamen Verschiebung des polnischen Staates nach Westen zum Opfer gebracht. Nicht wenige haben ihr neues Domizil auf dem Umweg über Sibirien erreicht.

Was an diesem Abend in einer kurzen Szene aufleuchtete, sollte wenige Tage später in

Ab 78. Dezember 7958 auch in Wien V///, Lerchenfe/dersrr. 120

ERSTE OSTERREICHISCHE SPAR-CASSE

Wien /, Groben 21 28 Zweigansfa/fen einem Gespräch mit heute in Breslau lebenden polnischen Akademikern deutlich werden.

Wie vielen vor ihnen, stellte der Besucher aus Oesterreich auch diesen die Frage, wie sie sich einen wirklichen Ausgleich Polen-Deutschland in der Frage der umstrittenen West- beziehungsweise Ostgebiete vorstellen?

Nachdenkliches Schweigen.

Das Stichwort „individuelle Rückkehr“ wird von dem Gast zur Belebung der Diskussion eingeworfen.

„Würde große Schwierigkeiten geben und ständige Reibereien zur Folge haben“, lautet die Antwort.

Schon etwas mutig geworden, stellt der Gast die Frage, ob sie auch kleinere Grenzkorrekturen aus der Debatte ausschließen?

Die Reaktion ist eindeutig: „Es gibt keine polnische Regierung, die über die Oder-Neiße-Grenze auch nur mit einem deutschen Gesprächspartner diskutieren könnte.“ (Daß sich hier die Ansichten der Männer um Gomulka mit der Meinung katholischer Bischöfe und den Gedanken der schärfsten Antikommunisten im Exil decken, entspricht — dafür gibt es Zeugnisse zur Genüge — den Tatsachen. Nicht zu Unrecht trägt eine Broschüre über die Oder-Neiße-Grenze den Titel: „Die Grenze, die alle Polen eint.“)

Der Besucher setzt mit einer Gegenfrage das Gespräch fort. „Können Sie sich aber vorstellen, daß eine frei gewählte, deutsche Regierung mit ihrer Unterschrift einen Verzicht bekräftigen könnte, ohne sofort gestürzt zu werden.“

Wieder langes Schweigen. Dann eine Wort-.meldung: „O ja. Eine gewiß. Die Regierung Adenauer.“

Sachlich und ohne Nebentöne ist diese Antwort. Ohne Kommentar sei sie, wie das ganze Gespräch, hier wiedergegeben. Wer aus dem Teufelskreis, als der sich das Problem der deutsch-polnischen Grenze, und damit das einer friedlichen gemeinsamen Zukunft heute darstellt, einen Ausstieg entdeckt, auf den wartet mehr als ein Denkmal aus Stein oder Bronze.

Schlesien: umkämpftes, von vielen geliebtes und umworbenes Land! Kaiserin Maria-Theresia hatte bittere Tränen vergossen, als sie „den Garten“ an Preußen abtreten und sich mit dem südlichen kargen Grenzstreifen, „dem Zaun“ begnügen mußte. Nun: Garten ist heute Schlesien nicht mehr. Ob man in Sagan (Zagän) durch die leeren Säle des Schlosses geht, in dem einst die lebenslustige, aus den inoffiziellen Wiener Kongreßakten nur zu gut bekannte Dorothea von Sagan ihre Feste feierte, ob man in Görlitz (Zgorzelec) auf dem Schutthügel steht, der einst Jakob Böhmes Haus war, ob man durch die gespenstische Kulisse von Lwöwek (Löwenberg) — als mehr kann man die Stadt heute nicht bezeichnen — blickt, ob man die erst jetzt aus dem Schutt sich allmählich erhebenden Bürgerhäuser des ansonsten verhältnismäßig lebendigen Hirschberg (Jelenia Göra) vor Augen hat oder eines der anderen im Herbstnebel noch um etliche Schattierungen düstereren Bilder: so wird man unwillkürlich an Grimmelshausens „Simplizius Simplizissimus“ erinnert. Es ist die Landschaft nach dem 30jährigen Krieg, der wir hier begegnen. Und als Hufschlag durch die engen Gassen von Lauban (Lubän) klappert, wundert man sich beinahe, daß das Pferd, welches um die Ecke biegt, nicht einen Reiter mit der blauen Schärpe der Schweden oder der Feldbinde der Kaiserlichen trägt...

Aber es geht auch ohne Visionen.

Es genügt ein Blick auf die Inschrift des alten Renaissance-Rathauses dieser Stadt — beziehungsweise auf das, was von ihm Krieg und Verfall zurückgelassen haben: „Heut rot, morgen tot.“

Was soll man von Breslau berichten, das heute Wroclaw heißt? Die Fülle der Eindrücke erschwert die Aufgabe nur. Dazu kommt der seelische Alpdruck, den einem unbefangenen Beobachter jede Großstadt verursachen muß, die ihre Menschen während weniger Jahre ausgetauscht hat. Zwar werden bereits Blumen auf die Friedhöfe getragen - ein Zeichen, daß die neuen Bewohner schon ihre Toten in die Erde des Landes gebettet und dadurch zu ihm eine Beziehung gewonnen haben — allein es sind noch immer „Bewohner“, die hier durch die Gassen eilen, und noch keine „Bevölkerung“, die sie mit eigengesetzlichem Leben erfüllt. Die totale Zerstörung ganzer Stadtviertel, die der Wahnsinn der deutschen Kriegsführung, die Breslau zur Festung erklärte und bis zum Tag der Kapitulation hielt — mit Schaudern sieht man hier die Verwirklichung des auch Wien zugedachten Schicksals —, ist eine Aufgabe für Jahrzehnte. Es entspräche nicht den Tatsachen, zu behaupten, daß sie nicht schon in Angriff genommen wurde. Allein, wo ein Haus neu ersteht, warten fünfzig Ruinen.

Weg mit den elegischen Gedanken, weg mit den düsteren Bildern von Schutt und Zerstörung! Wer sie verscheuchen will, geht am besten zur Universität. Wenn er Oesterreicher ist, betritt er außerdem mitten in der Fremde heimatliches Territorium. Schon die Fassade ist schönstes österreichisches Barock. Tritt man aber ein und besucht die „Aula Leopoldina“, so ist man „zu Hause“. Ueberlebensgroß thront an der Vorderfront dieses wunderschönen Saales die Figur Kaiser Leopolds 1., der 1704 die Universität Breslau stiftete und sie den Jesuiten anvertraute. Machtvoll breitet der Doppeladler seine Schwingen und auf dem Deckengemälde erkennt man in der Allegorie auf das Haus Oesterreich unschwer den Namenspatron des Kaisers — den heiligen Leopold, der auch hier an der Oder fest das Stift Klosterneuburg im Arme hält. Und wenn der Rektor Magnificus an der Spitze des Professorenkollegiums — es sind in der Mehrzahl die um ihre Heimat und Hochschule gekommenen Professoren von Lemberg — zur feierlichen Promotion einzieht, trägt der Pedell nicht das Universitätszepter von Lemberg voran (dieses blieb im fernen Galizien), er hält auch nicht das der ehemals deutschen Universiät, nein: es ist das Zepter der österreichischen Jesuitenuniversität, die 1741 von Friedrich II. aufgelöst wurde, das heute wieder in Breslau verwendet wird . ..

Wie sagte im September dieses Jahres der Generaldirektor der „Styria“ in einer geistvollen Ansprache vor katholischen Journalisten? „Wo immer wir Oesterreicher hinkommen — dort sind wir schon gewesen.“

In der „Aula Leopoldina“ in Breslau, das heute Wroclaw heißt, wurde dies wieder einmal deutlich.

Durch das oberschlesischer Industrieviertel — es wirkt wie ein getreues Spiegelbild des Ruhrpotts — geht es der Grenze zu. Abschied von Polen, Abschied von seinen tapferen Menschen. Ein Abschied mit den besten Wünschen für ein glückliches Wiedersehen! Das kleine Flüßchen Olsa teilt das alte Teschen (Cieszyn) in einen polnischen und in einen tschechischen Teil. Da ist auch schon der letzte Posten mit dem weißen Adler auf der Kappe. Der Schlagbaum hebt sich.

Auf der anderen Seite nehmen einen tschechische Grenzer in Empfang. Auch hier ist die Kontrolle korrekt. Vielleicht ist der Mann, auf dessen grüner Mütze der tschechische Löwe aus dem ihn wie ein Gitter umschließenden Sowjetstern nur schwer herausschaut, etwas zurückhaltender. Während der Erledigung der Grenzformalitäten fällt der Blick zufällig auf die am Zollhaus angebrachte Straßentafel: „Tfida Stali-nova.“

Schade: ich habe nicht achtgegeben, wie diese Straße am polnischen Ufer hieß. Vielleicht Kosciuszkostraße, vielleicht auch Sobieskistraße, möglicherweise auch nur schlicht und einfach Hauptstraße. Eines weiß ich jedoch bestimmt: Stalinstraße hat sie nicht geheißen.

„Polen im Jahre 3“ hat keine Stalinstraße.

Nicht mehr — und nie wieder.

ENDE