Mut zur Angst

DISKURS

Leben mit Coronavirus & Co

Die Zukunft ist nicht mehr das, was sie einmal war. In Sicherheit aufgewachsene Generationen bekommen es heute leicht mit der Angst zu tun.

Die Zukunft ist nicht mehr das, was sie einmal war. In Sicherheit aufgewachsene Generationen bekommen es heute leicht mit der Angst zu tun.

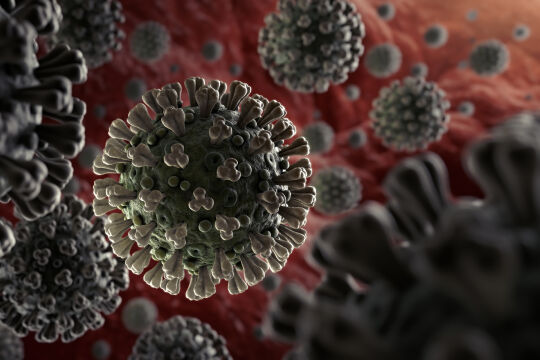

Die schlimmste Seuche des 20. Jahrhunderts trat gegen Ende des Ersten Weltkriegs auf und forderte weltweit bis zu 50 Millionen Todesopfer. Ausgelöst durch einen Influenzavirus, verbreitete sich eine Grippewelle über Europa. Im neutralen Spanien konnte die Presse relativ frei darüber berichten. Das führte zum Eindruck, dass dieses Land viel stärker von der Pandemie betroffen wäre. Bald schon sprach man von der „spanischen Krankheit“. Da der Krankheitserreger rätselhaft blieb, begannen auch Verschwörungstheorien zu zirkulieren: In den USA glaubten manche, dass deutsche Agenten Konserven vergiftet oder Krankheitserreger an dicht bevölkerten Plätzen freigesetzt hätten. „Die Vorstellung der Spanischen Grippe steckt den westlichen Gesellschaften heute noch in den Knochen“, sagt der Wiener Psychiater Thomas Stompe im Gespräch mit der FURCHE. „Das spielt sicherlich in aktuelle Ängste mit hinein, wonach sich eine Viruserkrankung wieder so unheilvoll ausbreiten könnte.“

Paranoia und Verschwörungstheorien

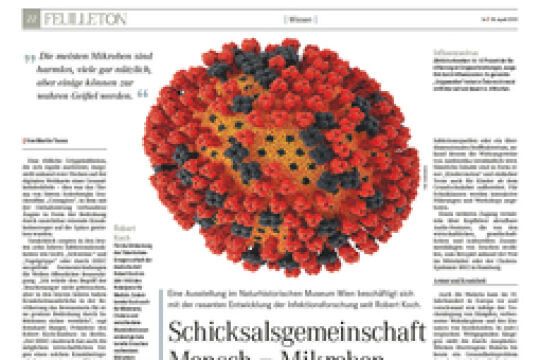

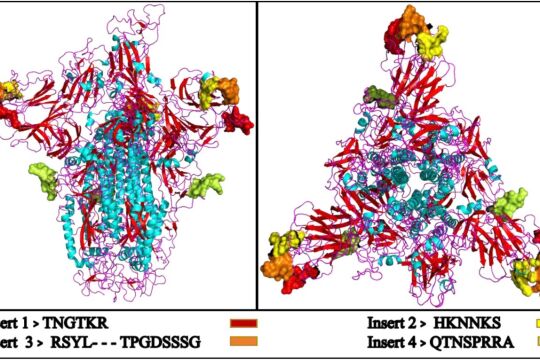

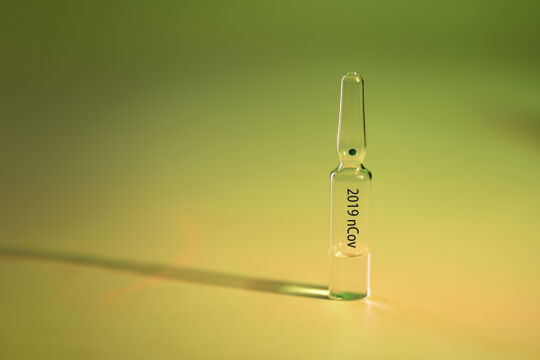

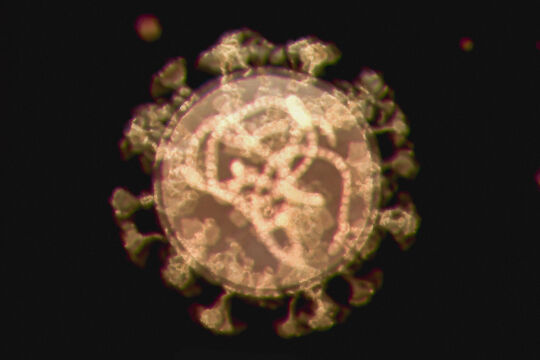

Wie viele Menschen sich hierzulande noch mit dem Coronavirus (Covid-19) infizieren werden, ist aus heutiger Sicht schwer vorherzusagen. Entscheidend für eine effektive Eindämmung ist das schnelle Erkennen einer Infektion ab Symptombeginn (siehe Kasten unten). Mehrere Faktoren tragen jedoch zu einem verstärkten Gefühl der Bedrohung bei: So sind Viren als mikroskopisch kleine Krankheitserreger eine unsichtbare, ja unheimliche Gefährdung – wie etwa auch radioaktive Strahlung. „Und als neues Risiko löst das Coronavirus eine stärkere Reaktion aus als Risiken, an die man sich schon gewöhnt hat“, erläutert Ralph Hertwig vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin gegenüber APA Science. So wird die durch Influenza-Viren ausgelöste Grippe öffentlich kaum thematisiert, wiewohl das Gesundheitsrisiko höher ist als beim Coronavirus, das nun die Schlagzeilen beherrscht. „Hinzu kommt das Gefühl, das neue Risiko nicht richtig beherrschen zu können“, so Hertwig. „Es gibt vorerst keinen Impfstoff gegen eine coronabedingte Erkrankung.“

All das macht Angst, und das ist eine der elementarsten Emotionen. In der Evolution des Menschen war sie überlebensnotwendig, um Gefahren ernst zu nehmen bzw. rechtzeitig zu erkennen. Doch Angst verleitet auch zu irrationalen Reaktionen. Eine Mutter etwa könnte mit ihrem verschnupften Kind unangemeldet in die Arztpraxis laufen, weil sie befürchtet, dass es mit dem Coronavirus infiziert ist – und dabei übersehen, dass sie so viele andere mit ihrem Verhalten gefährden würde. Angst bietet auch den Nährboden für eine wahnhafte Reaktion, wie Thomas Stompe bemerkt, denn „Paranoia funktioniert auf der Gefühlsebene.“ Ein aktueller Bericht des US-Außenministeriums zeigt, dass in den letzten Wochen in über zwei Millionen

Meldungen auf dem Nachrichtendienst „Twitter“ Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus verbreitet worden sind. Dass das Virus eigentlich eine Biowaffe sei oder aus ökonomischen Gründen gezüchtet worden wäre, damit US-Milliardär Bill Gates von der Impfstoff-Entwicklung profitiert, sind nur zwei abstruse Beispiele.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!