Die Planer des MUMOK haben alles unternommen, um dem Betrachter die Konzentration auf die sperrige Kunst des 20. Jahrhunderts zu erschweren.

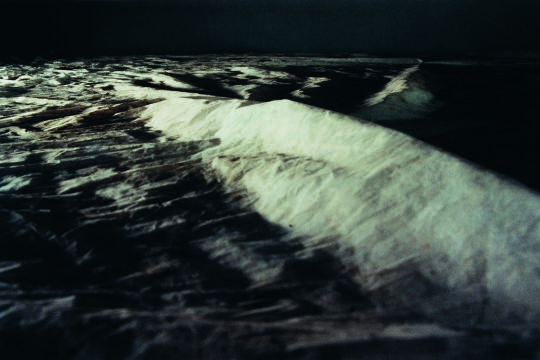

Erkaltete Basaltlava ergießt sich, zu schmalen Blöcken erstarrt, über die dunkle Fassade des MUMOK (Museum Moderner Kunst). Zwei Neubauten dominieren den Innenhof im Museumsquartier. Dem bergwerksartigen MUMOK kommt im Dialog mit dem etwa gleich großen, hellen, kubischen Leopold-Museum in der anderen Ecke des Museumsquartier-Areals die Rolle des jungen Rebellen zu. Zwar musste auch dieser Bau sich stauchen und ducken, um den historischen, frisch renovierten Rahmen von Johann Bernhard Fischer von Erlachs Hofstallungen nicht allzu sehr zu stören, seine Haltung der gestutzten Rebellion drückt allerdings auf einzigartig stimmige Weise das Verhältnis des Österreichers zur modernen Kunst aus. Das Kompromissgebilde Museumsquartier, wo sich das gewollte Neue schließlich dem Alten so nahtlos wie möglich einfügen musste, bildet die nationale Einstellung zu klassischer und gegenwärtiger Kunst an seinen Bauten wunderbar ab.

Das MUMOK, Gehäuse für zeitgenössische Kunst, Minimal Art, Fluxus, Pop Art und anderem, dem der durchschnittliche hiesige Kulturkonsument schon etwas skeptischer gegenüber steht als Schiele und Klimt im Leopold-Museum, gibt sich auch von der Architektur her sperriger. Schmale Lichtschlitze bilden die Fenster des imposanten, hermetisch abweisenden Baus. Eine zehn Meter breite, großzügige Freitreppe führt zum Eingang, der vier Meter über dem Hofniveau liegt. Der ist dafür umso kleiner: wie in eine Höhle schlüpft man hier in die übereinandergeschichtete Basaltlavamasse. Grauer Fußboden, graue Basaltlavawände, drei gläserne Lifte, die atemberaubend rasch auf und ab flitzen. Vor den Liften Brücken auf Stahlträgern, transparente Glasgeländer. Neonröhren beleuchten die Stege, die nach rechts und links in Räume hinter den Basaltlavawänden führen. 35 Meter ragt der Liftturm in die Höhe, die Szenerie erinnert an einen Bergwerkschacht aus Fritz Langs "Metropolis". Im Gegensatz zur luftigen Dimension der Halle, kommt im Kassenbereich bei zwei Metern Raumhöhe Höhlenenge auf. Ein Blick quer durch die Halle landet bei Gilbert & George, einladend, fröhlich, bunt, großformatig.

Die vorgesehene Tour aber zwingt erst in die Tiefe. Das Eingangsgeschoss liegt auf Ebene vier. Dunkle Stiegen mit Noppen, geschlitzte Wände, über die futuristische Brücke, Stahl, Glas, Neonlicht, wieder Stiegen, Brücke, der riesige Bilderlift, der die ganze Breite der drei Personenaufzüge einnimmt, rast vorbei. Orientierungslos schraubt man sich drei Stockwerke hinunter. Unübersehbar leuchtet das Fluchtwegschild als Trost an alle, die jetzt den Drehwurm haben.

Belüftungsrohre

Monitore, Schirme, Namen: Peter Weibels "Vertreibung der Vernunft" grüßt als erstes Exponat, "Feind Bild" von Leo Zogmayer leuchtet aus der "Factory" entgegen. Dieser Raum, den Direktor Lorand Hegyi mit großformatigen Zeitgenossen der "diskursiven Malerei" füllte, sucht seinesgleichen. Freiliegende Leitungen und Belüftungsrohre auf einer Rohbetondecke verraten, dass er als Depot gedacht war. Mehr oder weniger monochrome Riesenformate wie Jakob Gasteigers "Grau", Erwin Bohatschs "Weiß" und Herbert Brandl passen gut zusammen auf eine der drei Wandscheiben in dieser industriellen, künstlerischen Denkfabrik. Heinrich Dunsts schwarze elegische Plastik, Peter Halley, Gerwald Rockenschaub, Walter Obholzer, John Armleders Jalousien teilen sich die "Factory".

Zeitgenössische Kunst erschließt sich nicht selbstverständlich, sie erfordert Neugier und Auseinandersetzungsbereitschaft. Das MUMOK zum Inhalt: seine Architektur ist sperrig, sie erschwert die Konzentration auf die Kunst und tut alles mögliche, um die Betrachter zu testen.

Feuerlöschertüren

Paul Klees "Boote und Klippen" (1927) hängen denkbar ungünstig an einem Wandende schräg gegenüber einer Trennwand, der Blick am Bild vorbei fällt auf den Lift, Menschen am Weg zur "Factory" ziehen vorbei. Das MUMOK trennt die Spreu vom Weizen: wer sich wirklich auf die Kunst konzentriert, wird Feuerlöschschilder, Fluchtsymbole und ähnliches aus seinem Gesichtsfeld bannen. Betonträger und Lichtstreifen an der Decke bilden ein irritierendes Muster, das die Konzentration erschwert. Oskar Kokoschka, Richard Gerstl, Karl Schmidt-Rottluff und andere Urväter der Moderne kämpfen schwer gegen die dominanten Lichtspender an, die Leuchtkraft des Fluchtwegsymbols überragt jedes Bild. Das unterste Geschoss bietet im Schnelldurchlauf Expressionismus, Kubismus, Konstruktivismus, Surrealismus, Informel, Abstrakter Expressionismus, Wiener Aktionismus, Body Art. Lásló Maholy-Nagy (1922) mit einer dekonstruktivistischen Komposition, Piet Mondrian (1935) mit einer unvollendeten weiß-blauen Teilungsvariante und John Albers (1950) mit einer "Huldigung ans Quadrat" bilden eine der vielen stimmigen Ahnenreihen. Bereits hier macht sie Lorand Hegyis Blick nach Osten bemerkbar: in einem eigenen Raum sind Lojos Kassák, Lajos Ebneth, Fred Forbát und andere zu entdecken.

Der Noch-Direktor, der mit Ende dieses Jahres die Flucht ergreift, hängte sehr geschickt und spannungsreich an die 500 Objekte, schaffte vor allem in kleineren Raumeinheiten wie im Lois-Weinberger-Kabinett konzentrierte Atmosphäre. Auf manchen Ebenen ist die Integration der Triptychen aus Feuerlöschertür, Fluchtwegtür und Stromkastentür so geglückt, dass sie wie eine gewollte Installation wirkt. Das oberste Geschoss, ein fulminanter Raum mit Buffet-Empore unter der geschwungenen Decke mit eingeschnittenen Oberlichtbändern, war für Kunstbetrachtung nicht zugänglich: VIP-Dinner-Tische verstellten mit weißen Serviettentürmen und opulenten Blumensträußen den Blick auf die Kunst und die Aussicht aufs Kaiserforum der Hofmuseen.

Also zurück in die niedereren Kunstebenen für gewöhnliche Besucher, zurück zur "Arte povera", zur "condition humaine". Die wird von Cindy Sherman, Richard Billingham, Muntean/Rosenblum, der Polin Katarzyna Kozyra mit ihrer witzigen Videoperformance "Frühlingsopfer" oder Elke Krystufek reflektiert. Die Eroberung der neungeschossigen Kunstmaschine nimmt Stunden in Anspruch. Die Fragen, die Kunst aufwirft, sind die Zeit auf alle Fälle wert. Erholsamen Lichtblick in dieser Kunstmaschine bildet das Café-Restaurant. Die pastellrosa Hocker an der eleganten, schwarzen Bar sollte man meiden: bequem sitzt sich darauf nicht. Dafür sind die Bänke mit dem gewöhnungsbedürftigen türkis-grau-gemusterten Stoffbezug wirklich angenehm, die Küche gut und das Personal so überaus freundlich, als wollte es jeden, der hier viel Zeit verbringt, für seinen Kunstwillen extra belohnen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!