Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

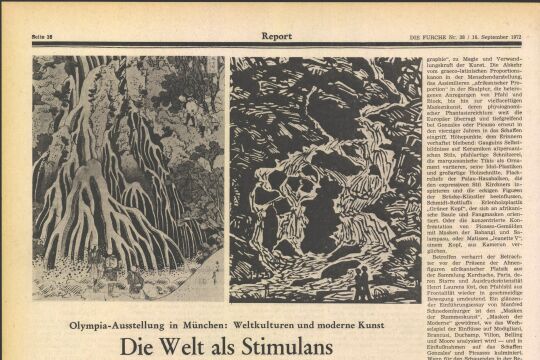

Eine Weltschau bildender Kunst

Venedig, Anfang Oktober

Im ersten Saal des großen Zentralpalasts, der die Schau der italienischen Kunst birgt, steht, schon vom Eingang des Ausstellungsgeländes aus sichtbar, eine eindrucksvolle Bronzegruppe des im Vorjahr verstorbenen Bildhauers Arturo Martini: „Der verlorene Sohn." Vater und Sohn im Augenblick der Umarmung, das Staunen und die Freude des Wiedersehens, des Sich-im-andern selbst-Erkennens auf den einander so ähnlichen Gesichtern.

Ist das nicht die eindringliche Lehre dieser überwältigenden Kunstschau, die zu einer großen Übersicht über die gesamte Entwicklung der bildenden Kunst unseres Jahrhunderts geworden ist? Ist das nicht auch die Lehre aller anderen künstlerischen Veranstaltungen, die sich heuer um dieses erste große Kunsttreffen Europas seit Kriegsende rankten? Die „Biennale“ ist vor mehr als einem halben Jahrhundert entstanden 1s ein mutiges Bekenntnis zu neuen Wegen — doppelt bemerkenswert als Ausdruck des künstlerischen Lebenswillens und der Zukunftsfreudigkeit dieser an Erinnerungen so reichen Lagunenstadt, dieser Schatzkammer edelster Überlieferungen. Die jahrhundertealte Bedeutung Venedigs als Knotenpunkt und Umschlagplatz, als Forum der Begegnung und Auseinandersetzung, ist dadurch doch zugleich erneut bestätigt worden. Heute aber, da die Zeit des stürmischen Aufbruchs vorüber ist, legte die sechsjährige, kriegsbedingte Pause einen Rückblick auf den Weg des letzten halben Jahrhunderts, auf die nun auch schon „historische“ Entwicklung der „modernen“ Kunst nahe. Das Ergebnis ist jene Selbsterkenntnis im Erkennen der Herkunft, ist die Einsicht, daß die Kunst unseres Jahrhunderts, so gewaltsam sie sich zeitweise gegen die Last einer allzu schwer gewordenen Tradition auflehnte — und wo wäre das fast erdrückende Gewicht dieser Tradition deutlicher zu spüren als gerade hier in Venedig? —, doch selbst in der Auflehnung immer noch untrennbar verbunden bleibt dem großen künstlerischen Erbe der Vergangenheit. Daß sie feingebettet ist in den Strom einer ununterbrochenen Kontinuität — und wieder; wo wäre diese Kontinuität deutlicher zu spüren als hier, gerade hier in Venedig?

Das verwirrende Mosaik der Eindrücke, nur durch wiederholte Besuche, durch ganze Tage des Wanderns und Schauens einigermaßen zu erfassen, fügt sich in der Erinnerung zu einer großartigen „Kunstgeschichte der neuesten Zeit“. Gewiß, einige Namen fehlen: die „Fauves“, Modigliani, Matisse —, man mußte ja auch etwas für die kommenden Ausstellungen aufheben. Aber die großen Linien sind klar. Der Ausgangspunkt liegt im englischen Pavillon, da die Engländer die Reichweite ihrer bildenden Kunst durch zwei äußerste Beziehungspunkte andeuten wollten: durch die Gemälde Turners, aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und durch die Werke des modernen abstrakten Plastikers Henry Moore.

Eindrucksvoll bei Turner die Wirkung des italienischen Erlebnisses, das Einströmen des südlichen Lichts, die fast gefährliche Berührung mit der großen venezianischen Maltradition bis C a n a 1 e 11 o — die Linie führt hier zurück aus dem Aus- stellungsgelände hinaus in die Kirchen, Paläste und Museen der Lagunenstadt. Vorwärts aber geht sie von Turners letzter atmosphärischer“ Epoche zu dem anschließenden Pavillon, der das Juwel dieser Biennale birgt: zur Sonderschau der französischen Impressionisten, zu Monet, Sisley, Pissaro, Manet, Degas und Renoir, zu Cezanne, Toulouse- Lautrec, zu Van Gogh und Gauguin, zugleich aber auch zum „Pointillismus" S e u r a t s. Und weiter führt die Linie hinüber in den französischen Pavillon, wo am Eingang die Plastik Maillols das angeschlagene Thema aufnimmt. Die drei großen lebenden Meister Braque, R o u a u 11 und Chagall dessen metaphysisch-dämonische Farbvisionen jedem, der sein Werk bisher nur aus Schwarzweißabbildungen kannte, ein starkes Erlebnis sind füllen je einen der drei Ecksäle, während der Mittelsaal, gleichsam im Schnittpunkt der von ihnen ausgehenden Kraftlinien, eine sehr charakteristische Auswahl der jüngeren Zeitgenossen enthält.

Eine besonders glückliche Lösung, in der Mitte zwischen den beiden anderen extremen Möglichkeiten, deren eine die amerikanische „Briefmarkensammlung“ mit ihren fünfundsiebzig Werken von fünfundsiebzig verschiedenen Künstlern, deren andere, der österreichische Pavillon mit seiner alle drei Säle füllenden Schiele- Gedächtnisausstellung vertritt. Deutlich offenbart sich hier die Schlüsselstellung der bildenden Kunst Frankreichs in unserem Jahrhundert — von den italienischen Gastgebern neidlos anerkannt, ja, hier wie bei den Musik- und Theaterwochen als vielleicht nicht ganz unbewußte Reaktion gegen das derzeitige angelsächsische Übergewicht in Wirtschaft, Politik und Literatur besonders hervorgehoben. In den Ausstellungen der übrigen vierzehn europäischen und überseeischen Länder treffen wir mit bemerkenswert geringfügigen sprachlichen Unterschieden in den verschiedensten Überschneidungen immer wieder die von den Franzosen gewiesenen Wege. Wie erratische Blöcke dazwischen die großen einsamen Namen der europäischen Kunst der ersten Jahrhunderthälfte, jeweils mit eigener Sonderschau: Picasso, Kokoschka, Klee. Eine Sammlung eigener Art, zusammengestellt nach dem Gesichtspunkt der revolutionärsten, extremsten „Modernität“ — also im Grunde nach genau demselben Prinzip wie die „Entartete- Kunst“-Ausstellungen des Dritten Reiches und daher auch dieselben Namen enthaltend, vermehrt um die jüngste surrealistische Entwicklung: die „Sammlung Peggy Guggenhei m".

Den reichsten Überblick über die Kunst eines Landes bietet naturgemäß die italienische Ausstellung, die ein fast unübersehbares Material mit zahlreichen Sonder- und Gedächtnisschauen in achtundvierzig Sälen untengebracht hat. Von der Plastik Martinis und der „metaphysischen Malerei", die Carrä, de Chirico und Morandi zur Zeit des ersten Weltkrieges vertraten, führt der Weg über den feinnervigen Neuimpressionismus von de P i s i s und den so überaus dekorativen, an etruskisch-römischer Tradition inspirierten Primitivismus Cam- p i g 1 i s, über die starke Ausdruckskunst des unglücklichen Gino Rossi und die Plastik von M a r i n i und M a n z u zu dem vielfältigen Stimmengewirr der jungen Generation — wobei selbst die extremsten, abstraktesten Schöpfungen der „neuen Kunstfront“ das unausrottbare italienische Formgefühl und die Begabung für harmonische Farbzusammenstellungen nicht verleugnen. Von der unermeßlichen Fülle des Gesehenen verwirrt, eilt man durch den von deutschen Künstlern eingenommenen Saal ins Freie, in den herrlichen Park, der die einzelnen Pavillons mit der Pracht seiner Blüten und Blätter umhegt. Auf der Brücke über den das Ausstellungsgelände durchschneidenden Kanal steht ein Maler hinter seiner Staffelei: es ist Carlo Carrä, einer der Bahnbrecher der modernen Malerei in Italien, zugleich einer der künstlerischen Berater bei dem organisatorischen Riesenwerk dieser Ausstellung, ein Künstler, der durch die Zeit des Experimentierens hindurch auf neuen Wegen zu einem neuen und doch der ewigen Wahrheit der großen Tradition ver-wandten Stil einer fast klassischen Bildhaftigkeit gefunden hat.

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, als die „impressionistische Revolution“ ihren Anfang nahm, hat Hippolyte T a i n e hier in Venedig in dem ständig wechselnden Earbenspiel der Lagune die erregende Impression für die große farbige Tradition der venezianischen Malerei zu finden gemeint. Die Thematik der auf der Biennale erkennbaren Entwicklungslinie scheint diese Behauptung zu bestätigen: von Turner und Monet bis zu de Pisis und Kokoschka hat immer wieder die einzigartige venezianische Szenerie mit ihren aus Himmel und Meer, Sonne und Nebel gewobenen Zwischentönen die Entwicklung der Farbskala entscheidend angeregt. Das glitzernde, spiegelnde, ständig bewegte und doch ewig gleichbleibende Wasser, das alle feste Form in ein ununterbrochenes Spiel der Reflexe, in ein Neben- und Nacheinander von Farbflecken auflöst, ist das große Thema und Problem der impressionistische und nachimpressionistischen Malerei geworden. Über dieses Wasser aber wölben sich die Brücken, jene Brücken, die in den Bildern immer wiederkehren, Brücken wie jene, auf denen hier der Maler steht, dessen Werk selbst einen großen Brückenschlag darstellt. Denn Venedig, dieser große Umschlagplatz der Künste mit der von den seefahrenden Ahnen ererbten Aufgeschlossenheit für die von allen Himmelsrichtungen einströmenden Anregungen, ist zugleich eine Stadt der Brücken. Gelingt vielleicht deshalb hier, wie an keinem anderen Ort der Welt, immer wieder so glückhaft leicht der Brückenschlag zwischen Alt und Neu, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen den verschiedenen Epochen, Stilen und Kulturen?

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!