Das Erbe des Kolonialismus

Religionskonflikte, putschanfällige Armeen: Noch immer liegt der Schatten des Kolonialismus auf weiten Teilen der Erde.

Religionskonflikte, putschanfällige Armeen: Noch immer liegt der Schatten des Kolonialismus auf weiten Teilen der Erde.

Die Autos fahren links. Volkssport Nummer 1 ist das Cricket-Spiel. In den Hotels wird "early morning tea" ans Bett serviert. Auf einem Regierungsgebäude steht "Government Work is God's Work" (Regierungsarbeit ist Gottes Arbeit). Die Rede ist nicht, wie man meinen möchte, von Großbritannien, sondern vom heutigen Indien.

Der Historiker Jürgen Osterhammel schreibt in seinem Buch "Kolonialismus: Geschichte, Formen, Folgen": "Die Dekolonisation Asiens, Afrikas und der Karibik erscheint im Rückblick als eine abgeschlossene Sache." Abgeschlossen ja - im Sinne zeremonieller Übergaben der Regierungsgeschäfte von europäischen Gouverneuren an einheimische Führer der neuen Nationen. Nicht abgeschlossen ist das weltweite Phänomen der Dekolonisierung, betrachtet man die Nachwirkungen der Kolonialherrschaft. Sie begann vor 450 Jahren in Indien und fand nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb von zwanzig Jahren ihr unrühmliches Ende. Ihr Schatten, seltener ihr Licht, liegen aber noch immer auf weiten Teilen dieser Erde.

Bleiben wir beim Beispiel Indien: Recht wird noch immer nach englischem Vorbild gesprochen; die Verwaltung arbeitet nach britischem Modell; und die größte Demokratie der Welt hat ihre Mutter im demokratischen Denken Großbritanniens. Heute lernen mehr Inder die Sprache der einstigen Kolonialherren als während der britischen Herrschaft. Ältere Inder schwärmen, zumindest im privaten Kreis, von den organisatorischen Fähigkeiten der Briten, loben ihre Unbestechlichkeit, erinnern sich wehmütig an die britische Nicht-Einmischung in religiöse Fragen. Heute treibt die Korruption schlimme Blüten. Was wunder, dass "law and order", Gesetz und Ordnung von einst, herbeigesehnt werden? Die Haltung zu den ehemaligen Kolonialmächten ist also durchaus ambivalent. Indien, wo der Einfluss der Briten sich so lange und so intensiv entfaltete, steht wohl noch am stärksten im Bann der kolonialen Vergangenheit.

Anders liegen die Dinge in Sri Lanka, dem früheren Ceylon. Während die Inder jahrzehntelang um ihre Freiheit kämpften (man denke nur, wie oft sich Gandhi von den Briten einsperren ließ), wurde die Insel ohne Kampf 1948 in die Freiheit entlassen. Zwei Gruppen von Leuten prallten plötzlich aufeinander: jene, die Englisch sprachen und die, die in buddhistischen Klosterschulen ausgebildet waren - ohne Englisch. Sie erkannten, dass ihre Traditionstreue gar nichts nützte, wenn es um Regierungs- oder Diplomatenstellen ging. Auch ohne britische Herrschaft öffneten sich Karrieretüren nur für Menschen, die des Englischen mächtig waren. Eine Zeitlang konnten junge Leute, die nur singhalesisch sprachen, im Volksschuldienst ihr Auskommen finden. Doch in den sechziger Jahren hatte jedes Dorf seine Schule; die jungen Arbeitslosen fingen an zu rebellieren.

Ganz Afrika ist heute - mit einer Ausnahme - sprachlich gegliedert in einen anglophonen und einen frankophonen Teil. Jeder, der am öffentlichen Leben teilnehmen will, muss entweder Englisch oder Französisch sprechen. Die einheimischen Sprachen sind als Verkehrssprachen ausgestorben; man spricht sie noch auf dem Dorf, aber nicht mehr auf höherer Ebene. Die Ausnahme ist Suaheli in Tansania. Aber Suaheli ist keine echte afrikanische Sprache, sondern eine Mischung aus Bantu und Arabisch.

In den letzten Jahren wurden Teile Indiens immer wieder von über hundert schweren Religionsausschreitungen erschüttert. Hindus zündeten im Bundesstaat Gujarat Kirchen an, vergewaltigten Nonnen, ermordeten katholische Priester. In den Jahren zuvor war die viel größere Minderheit der Moslems Angriffsziel von Hindu-Fanatikern gewesen.

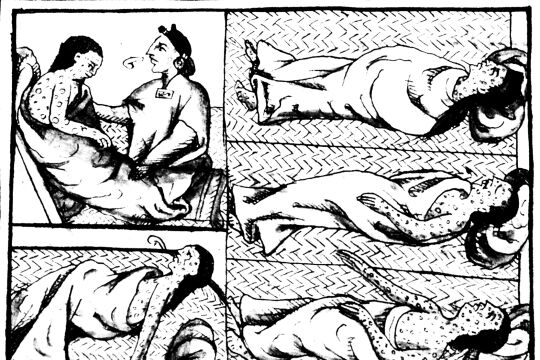

1881 führten die Briten zum erstenmal in Indien eine Volkszählung durch, bei der auch nach der Religionszugehörigkeit gefragt wurde. Plötzlich bemerkten die Moslems, daß sie mit zwölf Prozent Bevölkerungsanteil in der Minderzahl waren, und die Christen erkannten, wie verschwindend klein - nicht einmal drei Prozent - ihr Häuflein war. Die Hindus hingegen registrierten zum erstenmal ihre Stärke.

Indirekt ist also der Kolonialismus auch an den Religionskonflikten von heute nicht unbeteiligt. Denn nicht nur die Zahlen öffneten den Indern die Augen über Religionsverhältnisse in ihrem Land. Die christlichen Missionsbestrebungen im 19. Jahrhundert riefen Erneuerungsbewegungen unter den Hindus hervor, die ihre Identität durch die aus dem Westen importierte Religion gefährdet sahen.

Ein wenig beachtetes, aber wichtiges und problematisches Erbe des Kolonialismus sind die Armeen. Indien hat bis heute eine unpolitische Armee, die sich aus dem politischen Tagesgeschäft heraushält. In jenen Staaten, die den japanischen Kolonialismus erlebten, etwa Indonesien oder Burma, hat sich die Armee immer wieder in die Politik eingeschaltet. Im Gegensatz zu den Briten bildeten die Japaner starke Offizierskorps aus, auf die sie sich zu stützen hofften. Die gut ausgebildeten Offiziere ließen auch in der neu gewonnenen Freiheit ihrer Länder die Finger nicht von der Politik.

Das wichtigste koloniale Erbe aber ist die koloniale Mentalität. Erst wer länger in einer ehemaligen Kolonie gelebt hat, beginnt sie zu fühlen. Ein oberflächliches Beispiel: Jeder indische Wissenschaftler empfindet es als größte Auszeichnung, wenn ein Buch von ihm in Oxford oder Cambridge erscheint. Die Maßstäbe der Kolonialherren sind tief verinnerlicht worden.

Der Kolonialismus war aber keine Einbahnstraße. Auch in den sogenannten Mutterländern hatte er Auswirkungen, die noch heute spürbar sind. Noch vor dem Zusammenbruch des britischen Empire zeigten Schriftsteller, dass unterschiedliche Kulturen die Tendenz haben, in Krisensituationen das Trennende mehr hervorzuheben als das Verbindende. Den Zusammenprall von weißen Teufeln und den "Barbaren" (politische Propaganda auf beiden Seiten) hat, um ein herausragendes Beispiel zu nennen, der englische Romancier E. M. Forster in seinem Roman "A Passage to India" (dt. "Auf der Suche nach Indien", 1924) dramatisch geschildert. Tausende von Briten, die in den Kolonien dienten, verfassten Tagebücher; Berge von Briefen erreichten die Heimat. Mit dem Abzug aus Indien im Jahr 1947 hörte das alles schlagartig auf; das Interesse an Indien flachte ab. Junge Engländer wandten sich Afrika zu. Als akademische Lehrer bemannten sie afrikanische Universitäten, an denen es noch nicht genügend Afrikaner gab.

Im eigenen Land, in Großbritannien, aber begann das Empire "to strike back" - zurückzuschlagen. Wer in der englischen Stadt Leicester am Bahnhof ankommt, wird sich die Augen reiben: Alle Bahnhofsschilder sind nicht nur in Englisch gehalten, sondern auch in Gujarati, einer der 18 offiziellen Schriftsprachen Indiens. Die massive Ansiedlung von Minderheiten im ehemaligen Mutterland führte bereits dazu, dass eine Zeitlang ein Pakistani der Bürgermeister von Bradford war.

In Frankreich fallen die Algerier auf und auch die Menschen aus Vietnam, die aus den einstigen Kolonien kamen und sich im Mutterland ansässig machten. Wer nach Lissabon fährt, wird eine große Moschee sehen, in der Moslems aus den ehemaligen afrikanischen Kolonien beten und ein Gemeindeleben führen. Portugal tat sich besonders schwer, von seinem einstigen Weltreich Abschied zu nehmen. Das Zeitalter der Entdeckungen ist für die Portugiesen geradezu identitätsstiftend, was an der Verehrung für König Heinrich den Seefahrer und Vasco da Gama, den Entdecker des Seewegs nach Indien, sichtbar wird.

1998 feierten die Portugiesen ihren Nationalhelden Vasco da Gama mit einer Weltausstellung. Die Tatsache, dass er vor 500 Jahren die navigatorisch äußerst schwierige Route nach Indien fand, wollten sie auch in Indien hervorheben, und zwar durch einen Kongress. Dort sollte die Frage erörtert werden, ob die Begegnung zwischen Indien und Europa Gemeinsames geschaffen habe, das auch für die Zukunft Gültigkeit haben könnte. In Indien formierte sich ein Phalanx von Gegnern, die den portugiesischen Admiral einen "Piraten in imperialer Mission" nannten.

Ein junger indischer Historiker, Iberien-Spezialist, wagte es, 1997 in englischer Sprache eine Vasco-da-Gama-Biographie zu schreiben. Sanjay Subrahmaniams Buch, "The Career and Legend of Vasco da Gama", muss man größtmögliche Objektivität bescheinigen. Aber das interessierte die Portugiesen nicht. Ihre Empörung wurde dadurch ausgelöst, dass sich ein Inder erdreistete, sich an das portugiesische Nationalheiligtum heranzumachen. Subrahmaniam, der in Paris lehrt, erklärte sich die negative portugiesische Reaktion damit, dass die Portugiesen, die sich als Anhängsel der EU empfänden, ihren verklärenden Blick auf die große Vergangenheit nicht durch einen Nestbeschmutzer getrübt haben wollten.

Seriöse Historiker lehnen es ab, einseitig den westlichen oder östlichen Blick auf die Kolonialepoche zu unterstützen. Sie bieten als Lösung zwischen Verteufelung und Verehrung - im konkreten Fall von Vasco da Gama - folgenden Gedanken an: Nachweislich haben die Portugiesen beim Ausgreifen nach Asien Grausamkeiten begangen. Diese waren aber nicht Ausdruck von Hass, sondern seien funktionalistisch zu sehen. Da die Eroberer in sehr kleiner Zahl auftraten, mussten sie sofort hart zuschlagen, um Furcht und Schrecken zu verbreiten. Also Grausamkeit mit System. Die davon Betroffenen allerdings hatten von so feinen Unterscheidungen nichts ...

War die Kolonisierung also nur ein Unglück? Historiker weisen eine solche Frage zurück. Das Gedankenexperiment, wie sich Asien und Afrika entwickelt hätten ohne das Auftauchen der Europäer, kann man nicht machen. Selbst Thailand, das nie unter koloniale Herrschaft fiel, saß zwischen den Kolonialgiganten Großbritannien und Frankreich. Die geschickte Politik der thailändischen Könige war ganz auf Verteidigung ihres Landes gegen koloniale Begehrlichkeit angelegt, war also indirekt auch von außen bestimmt.

Was heute den Tibetern von der chinesischen Regierung angetan wird, zeigt aber eins: Länder der Dritten Welt haben die Lektion gelernt. Der Kolonialismus ist nicht tot, er hat nur ein anderes Gesicht. Nicht mehr ein weißes.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!