DIE SIEBEN METER HOHE KUPPEL über der Plattform des 35 Meter hohen Betonturmes ist der Stolz des Meteorologen unid ein neues Wahrzeichen für Döbling. Sie ist weit und breit die größte ihrer Art. Ihrer Art — das heißt in diesem Fall: aus Plastik. Radarstrahlen können Metallkuppeln nicht durchdringen, aus Plastik werden daher die Gehäuse angefertigt, unter denen sich Radargeräte vor neugierigen Blicken — und vor Wind und Wetter — verbergen.

Im gegenständlichen Fall handelt es sich um ein kombiniertes Wind- und Wetterradar, ersteras mit einer Reichweite von 180 Kilometern, letzteres von 300 Kilometern. Mit der An schaffung dieser Anlage haben die Meteorologen von der Zentralanstailt für Meteorologie und Geodynamik auf der Hohen Warte ihre Möglichkeiten wieder um einen bedeutenden Schritt ausgeweitet.

Werden die Wettervoraussagen dadurch genauer werden?

Der Laie lächelt.

Der Fachmann aber sagt: Noch genauer! Die tatsächliche Fehlerquote der Meteorologie wird kaum ein Außenstehender erraten — sie beträgt, so wurde uns auf der Hohen Warte versichert, im langjährigen Durchschnitt zwischen zehn und zwanzig Prozent.

MAN NENNT SIE WETTERMACHER, obwohl den Meteorologen schon die Voraussage des nicht von ihnen gemachten Wetters genügend Probleme bereitet. Man nennt sie Wetterfrösche, obwohl man dem Frosch im Einsiedeglas manchmal mehr Vertrauen schenkt als ihren Karten und ihren im Radio und in den Zeitungen verlautbarten Voraussagen. Man glaubt, es sich schuldig zu sein, über ihre angeblich niemals stimmenden Prophezeiungen zu spotten, und wenn sie irgendwo im privaten Bereich ihren Beruf nennen, haben sie mit Sicherheit einige witzig gemeinte, doch meist nicht sehr lustige Bemerkungen zu gewärtigen.

Der Journalist fühlt sich den Meteorologen mindestens in dieser einen Hinsicht schicksalverwandt. Auch er hat es mit einer Öffentlichkeit zu tun, die ihn einerseits ständig braucht und anderseits gerne fühlen läßt, wie wenig sie von ihm hält. Mit einem Wort — es ist nicht leicht, ein sogenannter Wettermacher beziehungsweise ein sogenannter Wetterfrosch beziehungsweise, um ihn beim richtigen Namen zu nennen, ein Meteorologe zu sein.

Sehr oft hängt viel- mehr als die gute oder schlechte Laune eines Sonntags von seiner erfolgreichen Arbeit ab. Erst vor zwei Jahren, zum Beispiel, wurde den österreichischen Meteorologen eine äußerst heikle und verantwortungsvolle Aufgabe gestellt. Es galt damals, in einer mehrere Stunden langen und bis zum letzten Handgriff genaue- stens vorbereiteten und geplanten Aktion die alte Brücke über die Trisanna-Schlucht in Tirod zur Seite zu schieben und die neue, fertig gestellte Stahlkonstruktion an ihre Stelle zu schieben. Die Westbahn mußte unterbrochen werden, es war notwendig, den genauen Zeitpunkt der Operation vorauszubestimmen, anderseits konnte starker Wind oder intensiver Regen die Arbeit unmöglich machen. Man schrieb den Monat November. Die sogenannte Großwetterlage war miserabel.

Wohin wendet man sich mit einem solchen Problem? Natürlich an die „Hohe Warte“. So auch in diesem Fall. Und die „Hohe Warte“ legte eine Glanzleistung hin.

Ein Zwischenhoch, so erklärten die Fachleute nach intensivem Studium des gesamten vorliegenden Materials, sei für den Morgen des 16. November in diesem Gebiet zu erwarten. Der Rat war gut. Das Zwischenhoch kam wie ein pünktlicher Zug.

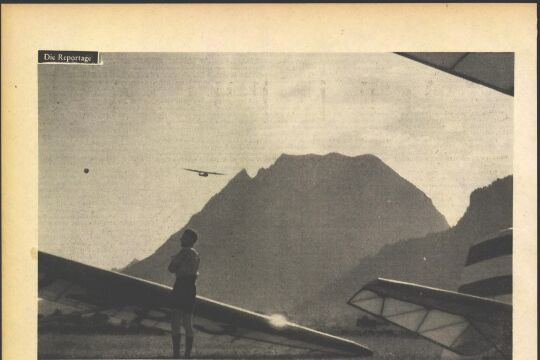

SOLCHE PROBLEME SIND NICHT ALLTÄGLICH. Doch Tag für Tag wollen die Piloten der Verkehrsflugzeuge verläßliche Wettermeldungen. Es gibt zu denken, daß gerade von dieser Seite so selten Beschwerden gegen die „Wettermacher“ erhoben werden. Der kleine Mann, dem es, allen Prophezeiungen zum Trotz, den Ausflug verregnet hat, beschwert sich viel öfter.

Liegt es daran, daß der Wiener prinzipiell gerne bereit ist, zu schimpfen? Oder liegt es daran, daß die Dinge anders aussehen, wenn man sie im Großen betrachtet? Eine dicke, schwere Regenwolke, die über einem bestimmten Tal hängt und irgendwann ihren Inhalt ausschüttet, während ringsum eitel Sonnenschein herrscht, hat keinerlei Einfluß auf die gesamte Wetterlage. Doch in jenem Tal flucht man auf die Meteorologen...

Werfen wir darum einmal einen Blick in ihre Werkstatt:

Die größte Versammlung meteorologischer Geräte steht natürlich im Garten und auf dem Dach der Anstalt. Da wird außer Luftdruck und Temperatur und Dampfung und Verdunstung und Bodenwind noch die Wärmeeinstrahlung gemessen und die Wärmeabstrahlung und nebst vielen anderen Werten auch die Radioaktivität der Atmosphäre, die vor drei Jahren einen Höchstwert erklomm und seit dem neuerlichen Teststopp beruhigend gering ist, meistens wenigstens. Ein Ventilator bläst stundenlang Luft auf einen kleinen Fleck auf einem Streifen Filterpapier. Staubige Luft. Nach einer bestimmten Zeit, wenn der Fleck vom daraufigeblasenen Staub längst schwarz geworden ist, rückt das Papier automatisch weiter und ein Geigerzähler mißt die angesammelte Radioaktivität.

Eine von vielen Spezialaufgaben, die mit der eigentlichen Meteorologie eigentlich nichts zu tun haben. Die Registrierung der Erdbebentätigkeit gehört ebenfalls dazu. Ob man es glaubt oder nicht — wenn sich an der norddeutschen Küste durch den Sturm eine sogenannte stehende Welle bildet, registrieren die Geräte in Wien die Erschütterung des Bodens mit einer charakteristischen Wellenlinie.

DER EINDRUCKSVOLLSTE TEIL DES TAGEWERKS, das auf der Hohen Warte geleistet wird, ist jedoch der Start der Wetterballons. Er findet viermal täglich statt. Zweimal, um 6.30 Uhr und um 18.30 Uhr, tragen die Ballons ein drachenähnliches, mit Stanniol überzogenes Gebilde aus Karton in die Höhe. Stanniol reflektiert die Radarwellen. Wer den Krieg erlebt hat, erinnert sich an die Stanniolstreifen, die nach dem Vorbeiflug alliierter Bomberverbände allenthalben die Landschaft bedeckten — sie wurden abgeworfen, um die deutschen Radaranlagen, Funkmeßgeräte genannt, irrezuführen. Von der Hohen Warte aus werden die Stannioldrachen unter dem Ballon mit dem Radar verfolgt, so messen sie Windrichtung und Windgeschwindigkriten in verschiedenen Höhen.

Die beiden anderen Ballons starten um 11.30 Uhr und um 23.30 Uhr. Sie tragen eine sogenannte Radiosonde in die Lüfte.

Unter einem geschwungenen Betondäch, gleichzeitig mit dem Radarturm errichtet, wird der Ballon gefüllt. Wird aufgeblasen und verschnürt. Der Funksender, ein kleines, rundes Ding von der Größe einer Spraydose, wird unter der Kassette mit den Apparaturen befestigt. Und dann — gehts keineswegs schon los. Die Sonde wird erst in eines der hölzernen Instrumentenhäuschen gesteckt, die im Garten stehen, und der Sender meldet eifrig Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit — Daten, die kein Mensch braucht, weil sie ohnehin von den Geräten im Instrumentenhäuschen aufgezeichnet werden, aber die Funktüchtigkeit der Sonde wird auf diese Weise erprobt.

Ein Empfänger schreibt geräuschvoll und ruckartig alle Meldungen verschlüsselt auf einen breiten Streifen Papier. Noch einmal wird die Kassette geöffnet und überprüft. Jede Berührung ihrer empfindlichen Innereien entlockt dem Empfangsgerät einen mißtönenden Unmutslaut. Dann wird die Sonde mit dem Sender unter dem Ballon aufgehängt. Die Schnur ist mehrere Meter lang, damit die Geräte nicht zu heftig pendeln.

Um einiges schneller als ein entkommener Firmlingsluftballon steigt der Ballon in die Höhe.

AUF DEM BODEN KLAPPERN DIE SCHREIBGERÄTE. Das eine zeichnet die Meßdaten der Sonde auf, das andere ist ein Peilgerät, das jede Änderung ihrer Flugrichtung registriert. Stück um Stück schieben sich die Papierstreifen aus den Apparaten. Aus dem Luftdruck, den die Sonde meldet, geht hervor, wie hoch sie sich befindet. Aus der Luftfeuchtigkeit, die sie registriert, läßt sich schließen, ob der Ballon noch in den Wolken steckt oder ob er bereits klare Luft erreicht hat. Doch bei der Interpretation ist Vorsicht geboten. Luftfeuchtigkeit an sich ist nicht identisch mit kondensierter Wolkenfeuchtigkeiit.

Je höher der Ballon steigt, desto tiefer sinkt zunächst die Temperatur. Sobald er aber die Tropopause erreicht, den kältesten Punkt seiner Reise, bleibt sie längere Zeit gleich. Auch die Höhe der Tropopause müssen die Meteorologen wissen. Meist liegt sie zehn bis zwölf Kilometer über dem Meeresniveau, im Winter etwas tiefer, im Sommer etwas höher, in extremen Fällen nähert sie sich dem Boden bis auf sieben, oder sie entfernt sich bis auf sechzehn Kilometer.

Noch immer steigt der Ballon. Er wird immer größer, das Wasserstoffgas in seinem Inneren dehnt sich aus. Beim Start hatte die Gummihülle einen Durchmesser von eineinhalb Meter. Im Augenblick des Platzens ist sie auf sechs bis acht Meter Dicke angeschwollen. Doch sie darf auf keinen Fall platzen, bevor sie eine Höhe von 20 Kilometern erreicht hat. Tut sie es doch, muß ein zweiter Ballon gestartet werden, das verlangen die internationalen Abmachungen, denn Österreich empfängt nicht nur die Meßwerte aller anderen meteorologischen Stationen auf dem Erdenrund, Österreichs Meteorologen sind ihrerseits in ein Netz von Beobachtungsstationen eingeordnet, in dem es notwendig ist, daß sich jeder auf jeden verlassen kann.

DER OZON DER STRATOSPHÄRE greift die Ballonhülle vehement an. Besondes nachts. Daher sind die Ballons, die nachts gestartet werden, aus einem noch etwas besseren — und teureren — Material. Eine Radiosonde samt Sender und Ballon kostet etwa 1500 Schilling. Die Instrumentenkästchen enthalten die Bitte, sie zurückzuschicken. Doch nur vier von zehn kehren wirklich heim. Die übrigen liegen irgendwo im Wald. Oder in einem östlichen Nachbarland, das von Zeit zu Zeit eine Sendung der weißen Kästen zurückstellt. Oder sie ruhen, zu dutzenden, auf dem Grund des Neusiedlersees.

Doch unser Ballon steigt noch immer. Er hat nun dreißig Kilometer erreicht, und plötzlich melden die Geräte ganz verrückte Werte — die Sonde fällt. An einem Fallschirm schwebt sie zur Erde nieder. Mitunter muß man die aufgezeichneten Meßwerte einige Zeit verfolgen, um den Zeitpunkt des Abwärtsweges genau feststellen zu können.

Dreißig Kilometer — das ist guter Durchschnitt. In einem Fall wurde eine Gipfelhöhe von neununddreißig

Kilometern gemessen. Wobei die Geräte, wenn sie erst einmal fünfundzwanzig Kilometer über dem Boden dahinschweben, steigende Temperaturen melden. Das heißt, es wird immer „wärmer“, je höher man kommt. Sechzig bis achtzig Kilometer über dem Boden würde ein Thermometer wohlige Wärme vermelden, doch ein ungeschützter Mensch könnte ganz abgesehen davon, daß er ersticken würde, daneben glatt erfrieren. Die Begriffe warm und kalt verlieren ihren gewohnten Sinn, wenn die Luft und jedes andere die Temperatur leitende Medium fehlt. Im Weltall ist es weder warm noch kalt.

OHNE INFORMATIONEN ÜBER DAS HÖHENWETTER könnte die Meteorologie heute den Bankrott anmelden. Die moderne Wetterkunde wurde eigentlich in jenem Augenblick geboren, in dem man begann, das Wettergeschehen nicht mehr als einen zweidimensionalen, flächigen, sondern als einen dreidimensionalen, räumlichen Vorgang zu sehen. In der Luft geht es im wahrsten Sinn des Wortes „drunter und drüber“. Und was unten passiert, das heißt das Wetter in Bodennähe, richtet sich weitgehend nach dem, was unsichtbar, aber desto wirkungsvoller in höheren Schichten vorgeht.

Aus diesem Grund mußte jener österreichisch-ungarische Marineoffizier, der vor dem ersten Weltkrieg einen riesigen Atlas aller bekannten Wetterlagen zusammenstellte und glaubte, auf Grund dieser Unterlagen exakte Wettervorhersagen liefern zu können, Schiffbruch erleiden.

EINE STUNDE NACH DEM PLATZEN sind alle Meldungen des Ballons ausgewertet, in ein Diagramm eingezeichnet, in die wortlose, nur aus Zahlen bestehende Symbolsprache der internationalen Meteorologie übersetzt. An vielen Punkten Europas werden die Meßdaten der Wetterballons empfangen, in Zentralen gesammelt, auf schnellstem Weg an die anderen Stationen übermittelt.

Für die endgültige Prognose heben heute die Meßdaten einiger weniger Sondenstarts die gleiche Bedeutung wie das ungeheure Material, das von dutzenden, ja hunderten kleinen und kleinsten Beobachtungsstationen auf dem Boden abgelesen und aufgezeichnet wird. Trotzdem wäre ohne diese Mosaiksteinchen keine exakte Wettervorhersage möglich. 230 Stationen in Österreich — sie bilden das Rückgrat der Meteorologie.

Hier ist sie noch immer das, was sie vor einigen Jahrzehnten war: Arbeit mit Thermometer, Barometer, Hygrometer. Auf der Hohen Warte hingegen hat auch für die Meteorologie die Zukunft längst begonnen. Einst war es ein finanzielles Problem, sich die Beobachtungen der isländischen Meteorologen nicht einmal, sondern zweimal am Tag durchgehen zu lassen. Heute hält eine Batterie moderner Funkschreiber die Verbindungen aufrecht, und die Wettermeldungen aus aller Welt treffen alle drei Stunden ein.

Der Mensch kommt längst nicht mehr nach. Auch auf der Hohen Warte hat selbstverständlich schon das Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung seinen Einzug begonnen.

TROTZDEM SPIELEN IN DER METEOROLOGIE, ähnlich wie in der Psychologie, in der Soziologie und in mancher anderen Disziplin, die Unwägbarkeiten noch immer ihre große Rolle. Noch immer spielt das Unwägbare seine Rolle. Ob wir es Intuition nennen wollen oder sonstwie.

Und wenn wir auch mit Fug und Recht vom Meteorologen eine Treffergenauigkeit von 85 Prozent verlangen dürfen — er bleibt ein Prophet für die nächsten Stunden, für den kommenden Tag.

Denn alle Instrumente und auch die Wolken selbst kündigen nur an, was unmittelbar bevonsteht. Selbst die Interpretation dessen ist ein mühseliges und undankbares Geschäft.

Was darüber hinausgeht, bleibt Geheimnis.

Das Wetter des kommenden Monats können wir nicht einmal mit einem Aufwand von zehn Millionen Dollar exakt ergründen.

Vorläufig wenigstens.