Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

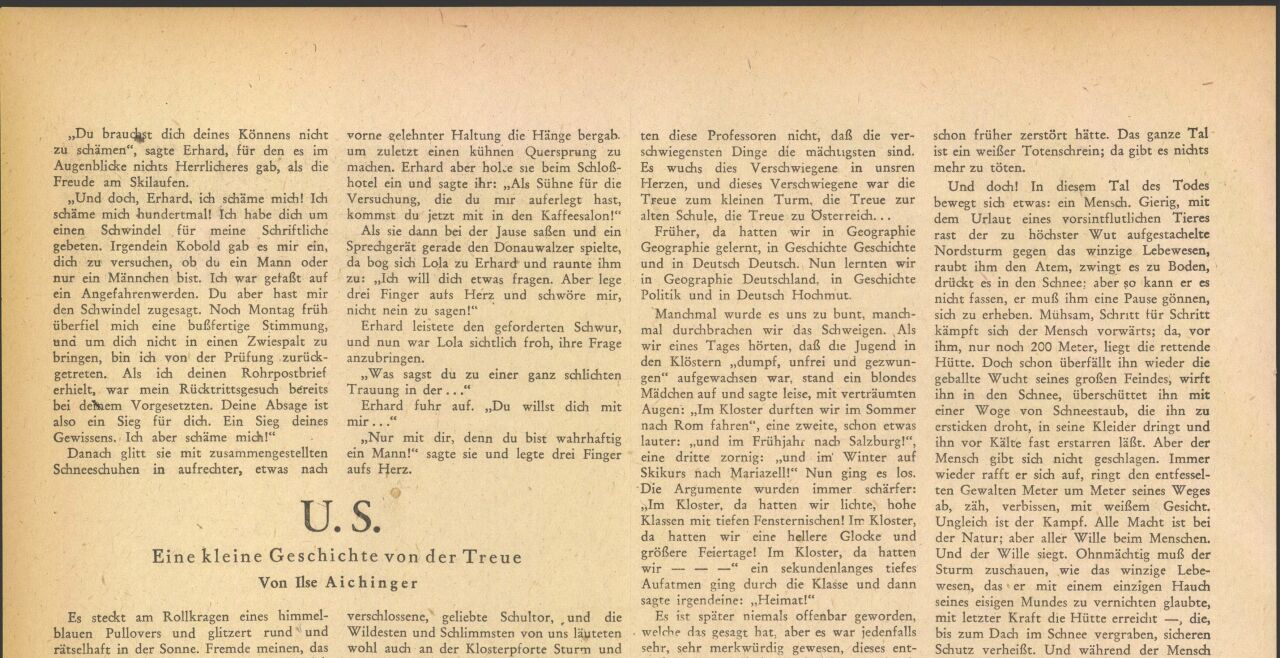

Wintersturm über dem Rhätikon

Drohend wälzen sich bleifarbene, dickbäuchige Wolken über die Grate der Kirchli-spitzen und der Drusenfluh. Ein unwirklicher, ockergelber Horizont, ähnlich dem Himmel nach einem Vulkanausbruch, wirft sein müdes Licht durch die Felsenpforte des Schweizer Tores.

In unregelmäßigen Stößen faucht ein schneidender Wind die Grate und Kämme entlang, treibt mächtige Schneefahnen vor sich her, die wie lose Halstücher um die Gipfelhäupter flattern. Der an- und abschwellende Äolsgesang des Nordwests ist nicht wie ein irdischer Ton; es ist eine Sphärenmusik, die dem Ohr die“ Stille der Landschaft nur noch einprägsamer macht, es zu höchster Bereitschaft aufpeitscht, den leisesten, unscheinbarsten irdischen Laut gierig aufzusaugen. Und dann vernimmt das überwache Ohr plötzlich das Flüstern und Singen der gegenseitig sich reibenden Schneekristalle; aber es bedeutet keine Erlösung für das gepeinigte Gehör. Dieses Geräusch einer unendlichen, nicht sichtbaren Wanderung — gleich der Wanderung eines unabsehbaren Heeres heimatloser Seelen — frißt sich mit unerbittlicher Schärfe in das Gehirn, zersägt die Adern, daß das Blut hervorquillt und sich als rötlicher Schein über die Augen legt. Das Singen schwillt und schwillt bis zum Fortissimo einer infernalischen Symphonie, zu der sich das Pochen des fiebernden Blutes als schmetternder Paukenschlag gesellt. Es liegt etwas Krankhaftes in dieser Musik; sie nimmt den ganzen Menschen in Besitz, sie schaltet das Denken aus, bestimmt den Rhythmus seiner Bewegungen, ergreift sein ganzes Wesen wie eine Sucht. Die dräuenden Wolken am Firmament, die Landschaft ringsum, ja selbst der weiche, nachgiebige Schnee unter den Füßen, alles weicht zurück in eine unerreichbare Ferne, wird zur wesenlosen Kulisse, während man selbst im Mittelpunkt eines das All erfüllenden Kraftfeldes zu schweben glaubt. Ein schwereloser und doch kraftverzehrender Zustand!

Unvermittelt reißt der heisere Schrei einer Jochdohle den magischen Kreis entzwei. Jäh bricht die rauschende Musik ab. Das Herz schlägt ganz gleichmäßig und nicht lauter als sonst. Das Ohr hört wieder das Orgeln des Windes hinter den Graten und das Auge verfolgt die flirrenden Schneekristalle, die mit zartem Wispern — alle nach einer Richtung — über die blendende Fläche huschen. Das von keinem Schatten unterbrochene, ewige Weiß schmerzt in den Augen. So muß es den Seelen im Purgatorio ergehen: wissen, daß sie sehen, und doch nicht erkennen können! Der Blick richtet sich nach dem Himmel, aber auch dort bietet sich dem suchenden Auge kein Halt mehr; die drängenden Wolkenleiber haben sich in eine weißlichgraue, end- und gestaltlose Schleierwand aufgelöst, die von Minute zu Minute die dunkelragenden, vom Sturm blankgefegten Gratköpfe auszulöschen droht, damit dem Auge den letzten Ruhepunkt entziehend. Der Nordwest stürzt sich jetzt heulend von den Scharten herab in die Täler und jagt, als Vorboten seiner winterlichen Heeresmacht, scharfe Eisnadeln vor'sich her, peitscht sie gegen das Gesicht, m dessen Haut sie sich unbarmherzig einfressen. Und dann hat sich mit einemmal der Wind ein klein wenig gedreht. Aber das ist kein Wind mehr, das ist Sturm! Brüllend fährt er durch das enge Tal, eine atemraubende Wolke von Schnee und Eis vor sich her hauchend. Dieser lebensfeindlichen Gewalt muß alles weichen, was sich über die weiße Fläche erhebt. Doch es ist nichts mehr da, was seiner Vernichtungswut noch ein Ziel böte, was er nicht schon früher zerstört hätte. Das ganze Tal ist ein weißer Totenschrein; da gibt es nichts mehr zu töten.

Und doch! In diesem Tal des Todes bewegt sich etwas: ein Mensch. Gierig, mit dem Urlaut eines vorsintflutlichen Tieres rast der zu höchster Wut aufgestachelte Nordsturm gegen das winzige Lebewesen, raubt ihm den Atem, zwingt es zu Boden, drückt es in den Schnee; aber so kann er es nicht fassen, er muß ihm eine Pause gönnen, sich zu erheben. Mühsam, Schritt für Schritt kämpft sich der Mensch vorwärts; da, vor ihm, nur noch 200 Meter, liegt die rettende Hütte. Doch schon überfällt ihn wieder die geballte Wucht seines großen Feindes, wirft ihn in den Schnee, überschüttet ihn mit einer Woge von Schneestaub, die ihn zu ersticken droht, in seine Kleider dringt und ihn vor Kälte fast erstarren läßt. Aber der Mensch gibt sich nicht geschlagen. Immer wieder rafft er sich auf, ringt den entfesselten Gewalten Meter um Meter seines Weges ab, zäh, verbissen, mit weißem Gesicht. Ungleich ist der Kampf. Alle Macht ist bei der Natur; aber aller Wille beim Menschen. Und der Wille siegt. Ohnmächtig muß der Sturm zuschauen, wie das winzige Lebewesen, das er mit einem einzigen Hauch seines eisigen Mundes zu vernichten glaubte, mit letzter Kraft die Hütte erreicht —, die, bis zum Dach im Schnee vergraben, sicheren Schutz verheißt. Und während der Mensch in der Hütte, müde und mit dem Lächeln des Siegers im brennenden Antlitz, weitgeöffneten Auges in das prasselnde Feuer starrt, rast draußen, Stunde um Stunde, der Wintersturm über den Rhätikon.

Wintersturm über dem Rhätikon! Ächzend stemmen sich die schwarzgerauchten Balken der Hütte dem Toben der Elemente entgegen. Die brennenden Scheiter im Herd drohen bald aus Luftmangel zu ersticken, bald, wenn sich der brüllende Orkan eine Atempause gönnen muß, durch den Kamin davonzufliegen. Es ist warm und etwas unheimlich in der Hütte. Ihre Wände umschließen eine nicht ganz sichere Geborgenheit. Draußen ist es Nacht. Das Stöhnen der Balken, das Ächzen der Wände, das Krachen und Knistern der Schindeln auf dem Dach steigern sich in der Einsamkeit zu Seufzern und Schreien einer gemarterten Kreatur, die die folgende Stille um so schwerer und lastender erscheinen lassen. Aber diese Schreie und Seufzer haben nichts Beklemmendes oder Mitleiderweckendes an sich; in jeder Stille wartet man auf sie als Beweise, daß noch nicht alles Leben erstorben ist, daß noch Wesen neben einem sind, die in diesem Toben ihre Stimme erheben.

Und draußen schneit es. Draußen ist ein orgiastisches Chaos von Sturm, Schnee und Kälte, dem kein Lebewesen mehr standhält. Der Schnee wächst und wächst. Wie ein riesiges Untier seinen Geifer, schleudert ihn der Sturmwind gegen die kleine Hütte, die in dem uferlosen weißen Strom unterzugehen droht; und mit ihr der Mensch, den sie beherbergt. Und es schneit. Nicht nur das winzige Hüttlein, das ganze Tal, die Berge, ja ,die ganze Erde scheint in diesem Meer von Schnee ertrinken zu müssen. Die Luft ist erfüllt von Schnee, von Schnee und Sturm. Mitten durch sein Fauchen und Heulen wächst ein dunkles Grollen, das aus dem Innern der Erde zu kommen scheint. Und sich bis zum Donnergetöse steigert; die Balken und Bohlen der Hütte stöhnen, als würden sie inmitten vonein-andergerissen, ein Zittern geht durch den Boden, das sich in alle Gegenstände fortpflanzt und die wenigen Teller und Tassen im Schrank zum Klirren bringt. Dann hört das Klirren, Stöhnen und Krachen wieder auf, das Donnergrollen erstirbt in der Ferne, um einer um so lähmenderen Stille Platz zu machen. Irgendwo in der Nähe ist eine Lawine niedergegangen!

Und immer noch schneit es und de* Sturm heult. Stunden und Stunden und Tage. Niemand weiß wie lange. Aber einmal hat er sich müdegeheult und ist ausgeblieben; auch der Schnee fällt nicht mehr und der Himmel zeigt sogar ein blaues Loch. Alles ist unendlich weich und weiß und still, unendlich still. Droben an den Wänden hängen lose Schneebretter, an den Graten kleben trügerische Wächten, überall lauert der weiße Tod. Aber in diesem weißen Schweigen ist nichts Lebendes mehr, das ihm zum Fraß dienen könnte.

Und doch! Durch das Tal zieht ein Mensch auf Skiern seine blaue Spur. Und über ihm, tausendfach und riesig, der weiße Tod! Aber der weiße Tod rührt sich nicht. Er hat ihn übersehen. Der Mensch war zu klein, nur ein ganz winziger Punkt in dem großen weißen Schweigen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)