„Wurschtelig“ im Westen: Österreichs Platz in der EU

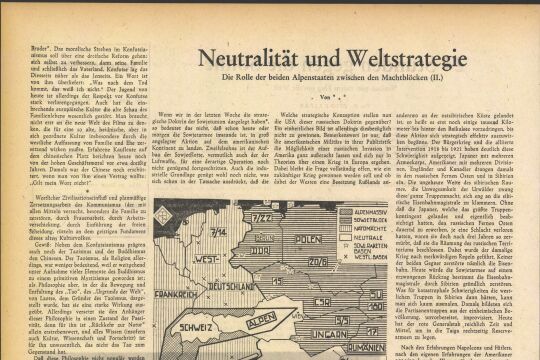

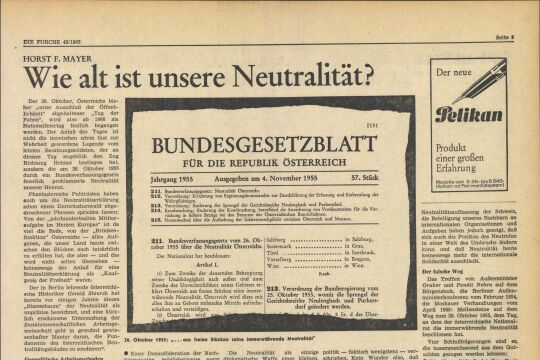

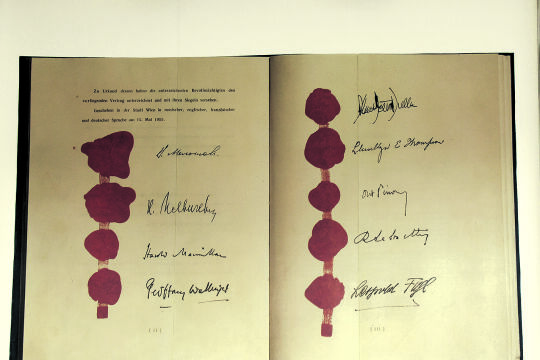

Mit Staatsvertrag und Neutralität wurde Österreich zum integrationspolitischen Sonderfall in Europa – und ist es trotz EU-Verwestlichung teilweise immer noch geblieben.

Mit Staatsvertrag und Neutralität wurde Österreich zum integrationspolitischen Sonderfall in Europa – und ist es trotz EU-Verwestlichung teilweise immer noch geblieben.

Bonn hat schon vor 70 Jahren über Österreichs Außenpolitik und sein Verhältnis zu Moskau den Kopf geschüttelt. Mit seiner „Blutgeld für russisches Gas“-Kritik, die für einen diplomatischen Eklat sorgte und deretwegen man ihn ins Außenministerium zitierte, setzte der Vertreter der EU-Kommission, Martin Selmayr, dieses deutsche Unverständnis nahtlos fort. Damals wie heute geht es im Kern um Österreichs Antwort auf die politische Gretchenfrage: Wie hast du’s mit dem Westen?

Selmayr ist aus Bonn und Enkel zweier Bundeswehrgeneräle, ein in nordrhein-westfälischer Wolle gefärbter „Westler“, der erst neulich beim Europäischen Forum Alpbach sein sicherheitspolitisches Credo wiederholte: „Die europäische Armee ist die NATO.“ Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer sah das 1955 genauso. Deswegen wurde das Staatsvertragsjahr, das österreichische annus mirabilis, zum annus horribilis für das deutsch-österreichische Verhältnis. Anlass dafür war Österreichs Bekenntnis zur Neutralität, die „zu größter Verärgerung am Rhein und zu schweren Verstimmungen mit der Bundesrepublik, ja zu einer handfesten zwischenstaatlichen Krise führen sollte“, schreibt Historiker Michael Gehler in seinem Standardwerk „Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik“.

Neutralitätsdrachen abgemurkst

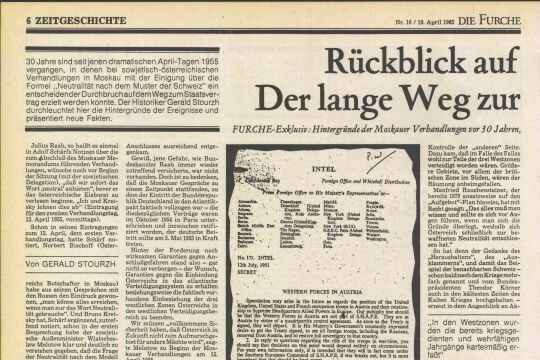

Adenauer lehnte eine „Österreichlösung“ für Deutschland kategorisch ab. Gehler zitiert den Bundeskanzler, der es als sein größtes Verdienst erachtete, dem „Neutralitätsdrachen den Kragen umgedreht zu haben“. Bundeskanzler Julius Raab in Wien hingegen sah in der Neutralität den außenund sicherheitspolitischen Köder, „um den ‚russischen Bären‘ aus Ostösterreich herauszulocken und damit die übrigen Besatzungsmächte ebenfalls zum Abzug zu veranlassen“. Was auch gelang. „Österreichs Westorientierung hatte damit zwar weit weniger Substanz als die Westintegration der Bundesrepublik“, nennt Gehler den entscheidenden Unterschied. Als „integrationspolitischer Sonderfall“ konnte Österreich aber eine West-Ost-Teilung verhindern, indem es sich auf den Drahtseilakt einließ, prowestlich und neutral gleichzeitig zu sein.

Mit der sowjetischen Niederschlagung des Ungarn-Aufstands 1956 wurde erstmals kräftig an diesem Drahtseil gerüttelt. „Neutralität des Staates – aber nicht des Herzens“, beschrieb die ÖVP-Zeitung Kleines Volksblatt Österreichs Haltung – und wurde vom Sowjet-Zentralorgan Prawda prompt gerügt. Wie sich Zeiten und Argumente gleichen: „Militärische Neutralität heißt nicht Werteneutralität“, erklärt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) Österreichs Position seit Russlands Angriff auf die Ukraine.

„Wir sind einerseits mit dem Westen zutiefst verbunden, andererseits gibt es durch unseren Status der Immerwährenden Neutralität eine subtile Differenz zu den anderen Staaten des Westens“, antwortet Wolfgang Petritsch, früher Spitzendiplomat, heute Präsident des Österreichischen Instituts für Internationale Politik (OIIP), auf die Frage nach Österreichs Westintegration. Nachgehakt, was den subtilen Unterschied ausmache, nennt Petritsch Österreichs Selbstverständnis „als Brückenbauer, auch wenn der Begriff in den letzten Jahrzehnten leider zur Phrase degradiert wurde“. Eine Umfrage des „Austrian Institute for European and Security Policy“ (AIES) bestätigt diesen Befund. Nur ein gutes Drittel der befragten Expertinnen und Experten sieht Österreich noch als Brückenbauer. Für die Studienautoren klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, „was die tatsächliche Vermittlerrolle Österreichs im internationalen Staatensystem anbelangt“.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

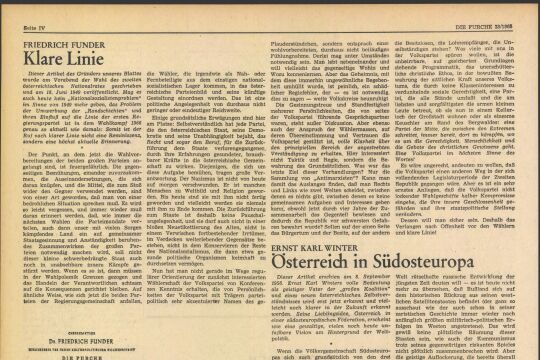

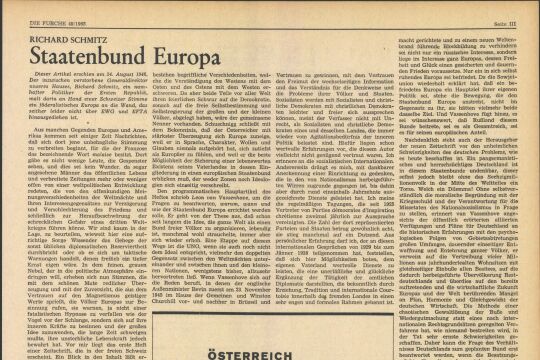

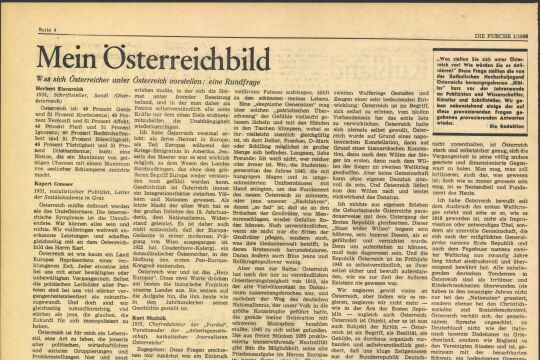

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!