Von Vielfalt und Individuum

Wie wir die diverse Religion von morgen verstehen lernen: Ein Zusammenspiel von Alter, Kultur und Migration.

Wie wir die diverse Religion von morgen verstehen lernen: Ein Zusammenspiel von Alter, Kultur und Migration.

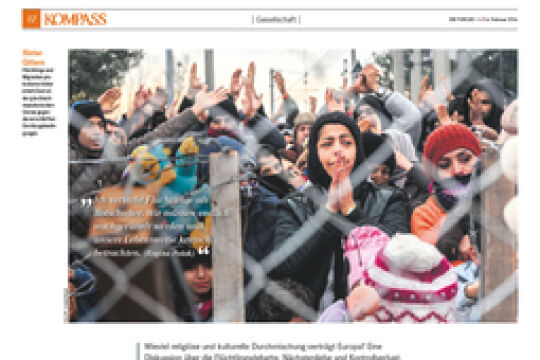

„Weißt du, ehrlich gesagt, nicht meine Eltern haben mir meine Kultur beigebracht sondern tamilische Filme. Weil da kannst du immer sehen, ah ok, so könnte unsere Religion aussehen, so unsere Kultur“ sagt Neruthaya, die regelmäßig den Hindutempel besucht. Ihre Aussage ist ein gutes Beispiel für junge Menschen, die als Mitglieder einer religiösen Minderheit aufwachsen und sich im Zuge des Erwachsenwerdens auf die Suche nach ihrem eigenen Glaubensverständnis machen. Das verändert nicht nur die religiösen Gemeinschaften, sondern tangiert auch die Gesamtgesellschaft. Trotz fortschreitender Säkularisierungstendenzen bleibt Religion Thema und Herausforderung für das Zusammenleben in Vielfalt, wie es Europa heute prägt. Dabei sind manche Religionen und ihre Entwicklungen Gegenstand hitziger Debatten, während andere ungesehen bleiben. Für junge Musliminnen und Muslime findet die Auseinandersetzung mit der eigenen Religion viel stärker im Fokus der Öffentlichkeit statt, als das beispielsweise für junge Hindus wie Neruthaya der Fall ist. Trotzdem finden sich viele gleichlautende Fragen, etwa die Unterscheidung zwischen Kultur und Religion, die auch Yllzana beschäftigt: „Bei meiner Mutter ist das Problem, dass sie Kultur und Religion einfach nicht voneinander trennen kann. Sie vermischt das gern ein bisschen. Sie kann mir viel über Kultur beibringen, aber ich ihr mehr über den Islam“, meint die junge Frau, die sich intensiv mit dem Koran beschäftigt.

Es braucht Intersektionalität

Beide jungen Frauen suchen explizit nach Wissen über ihren Glauben. Gerade die Frage nach dem Verhältnis von Kultur im Herkunftsland der Eltern und ihrer eigenen religiösen Praxis stellt sich ihnen aufgrund der Minderheiten- und Migrationssituation sehr dringlich. Denn das Zusammenfallen verschiedener Differenzkategorien – etwa Religion und Ethnizität – verstärkt ihre Wirkmacht in der Lebenswelt von Menschen wie Neruthaya und Yllzana. In der Sozialforschung spricht man von Intersektionalität, bei der es gilt, die gesellschaftliche Situiertheit von Menschen umfassend wahrzunehmen. Das Konzept der Intersektionalität entstand aus der Erfahrung von Frauenrechtlerinnen, die nicht zur weißen Mittelschicht gehörten und ihre Lebensrealitäten in feministischen Debatten nicht widergespiegelt sahen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!