Altersdiskriminierung: Die Krux mit dem Alter

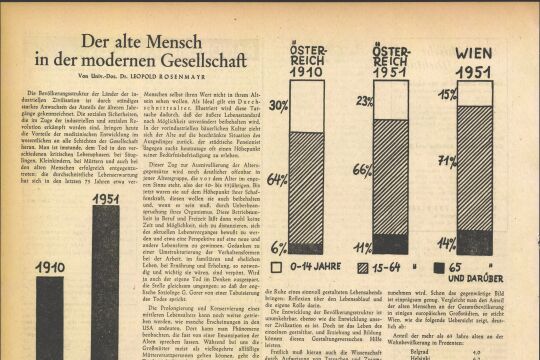

Ein Fünftel der Österreicher(innen) ist laut Volkszählung älter als 65 Jahre. Soziale Teilhabe ist ihnen aber immer weniger möglich. Aktuelle Forschung zeigt: Altersdiskriminierung hat System – doch es gibt Auswege.

Ein Fünftel der Österreicher(innen) ist laut Volkszählung älter als 65 Jahre. Soziale Teilhabe ist ihnen aber immer weniger möglich. Aktuelle Forschung zeigt: Altersdiskriminierung hat System – doch es gibt Auswege.

Die Bank verwehrt die Finanzierung für eine Immobilie und den Überziehungsrahmen am Konto; die Versicherung erhöht die Prämien; der Vorgesetzte bevorzugt jüngere Kollegen bei der Verteilung von Aufgaben: Altersdiskriminierung hat viele Gesichter, und nicht in jedem Fall ist sie gleich auf den ersten Blick erkennbar. „Auf manche Bereiche, in denen Menschen aufgrund ihres Alters diskriminiert werden, sind wir erst durch die Beschwerden aufmerksam geworden, die bei uns eintreffen“, sagt Daniela Grabovac, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark. An die 600 potenzielle Fälle von Altersdiskriminierung haben Grabovac und ihre Kollegen jährlich zu bearbeiten. Im Laufe der vergangenen Jahre sind es immer mehr geworden. Häufig geht es um Themen der Digitalisierung, erklärt Grabovac: „Wenn zum Beispiel Arzttermine ausschließlich online zu vereinbaren oder bestimmte Informationen nur im Internet zu finden sind, trifft das ältere Menschen, die in der digitalen Welt nicht sozialisiert sind, deutlich stärker.“

Dürftige Gesetzeslage

Während es für die Arbeitswelt rechtliche Regelungen gibt, die Benachteiligungen aufgrund des Alters verbieten, fehlen in vielen anderen Bereichen des Lebens konkrete Gesetze. Zumindest bei Kreditvergaben an ältere Menschen hat sich vor Kurzem etwas verbessert: Seit April dieses Jahres darf das Alter allein kein Hindernis für einen Kredit sein, es muss auf jeden Fall auch die Bonität geprüft werden. „Außerdem gibt es, was die Digitalisierung betrifft, eine Empfehlung der EU, dass im Gesundheitsbereich nicht alles digital abgewickelt werden soll“, ergänzt Grabovac. Sie wundert sich, dass es für Altersdiskriminierung so wenig Sensibilität gibt. „Das Alter ist schließlich der einzige mögliche Diskriminierungsgrund, den wir alle – hoffentlich – erleben werden.“ Auch wenn es noch viel Luft nach oben gibt: In der jüngeren Vergangenheit ist die Aufmerksamkeit für Altersdiskriminierung bzw. Ageism in der Gesellschaft gestiegen, auch Forscherinnen und Forscher widmen sich vermehrt dem Thema.

Progressives Phänomen

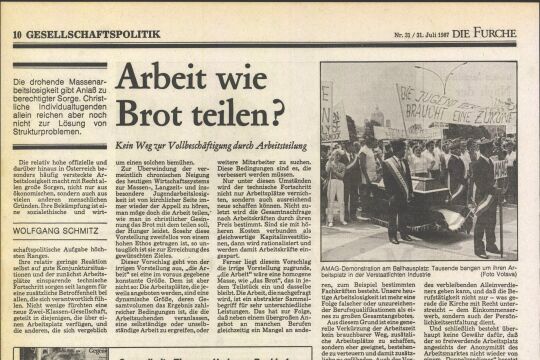

Der Soziologe Stefan Hopf bezeichnet Altersdiskriminierung als progressives Phänomen, das oft schon in der Mitte des Lebens beginnt und mit steigendem Alter bzw. abnehmenden Ressourcen zunimmt. Je nach Branche können Menschen in ihrem Job bereits ab Mitte vierzig aufgrund ihres Alters mit negativen Vorurteilen – etwa einer geringeren Leistungsfähigkeit – konfrontiert sein. In der Pension weitet sich die Ungleichbehandlung auf den Dienstleistungssektor aus, etwa wenn die Bank die Kreditkarte nicht verlängert. „Während Altersdiskriminierung Menschen zunächst nur in Teilbereichen ihres Lebens betrifft, kann sie die Person schließlich als Ganze umfassen, beispielsweise wenn ihr im Pflegeheim menschenwürdige Behandlung verwehrt wird“, sagt Hopf.

Frauen stärker betroffen

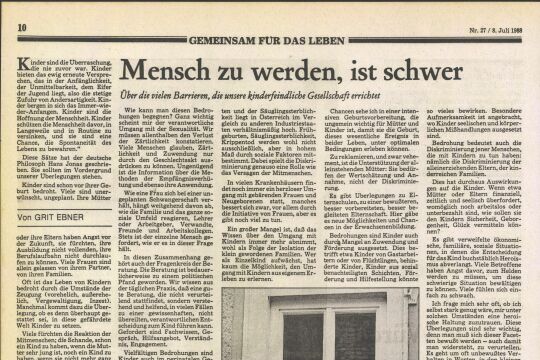

Altersdiskriminierung kommt auf allen Ebenen des menschlichen Zusammenlebens vor. Auf der Mikroebene, also in der zwischenmenschlichen Interaktion, ebenso strukturell in Organisationen wie Banken oder Versicherungen und im gesamtgesellschaftlichen Diskurs, dann etwa, wenn von „Alters-Tsunami“ gesprochen und die ältere Bevölkerung als Belastung für die Gesellschaft dargestellt wird. Frauen seien dabei stärker betroffen, sagt Stefan Hopf – und zwar in zweierlei Hinsicht: Zum einen verstärkt das Alter tendenziell negative Geschlechtsstereotype. So gelten Frauen generell als schlechtere Autofahrerinnen, ältere Frauen hinterm Steuer umso mehr. Zum anderen führt höheres Alter dazu, dass Frauen bestimmte Bedürfnisse, wie jenes nach Ästhetik, abgesprochen werden. Ein Beispiel aus Hopfs Forschung: „Eine ältere Frau wurde in ihrem Bedürfnis, eine Operationsnarbe so klein wie möglich zu halten, vom Arzt nicht ernstgenommen.“

Internalisierte Altersbilder

Nicht immer ist Altersdiskriminierung offensichtlich und systematisch, in vielen Fällen ist sie auch nicht beabsichtigt. Ein junger Verkäufer im Handyshop, der mit älteren Menschen generell lauter spricht, ohne zu wissen, ob diese schlecht hören, tut dies höchstwahrscheinlich nicht mit diskriminierender Absicht. Eine Maklerin, die jüngeren Kaufinteressenten automatisch den Vorzug vor älteren – trotz guter Bonität – gibt, vermutlich auch nicht. Beide haben allerdings von klein auf bestimmte Altersbilder internalisiert, die ihr Handeln unbewusst beeinflussen. „Psychologische Forschungen haben ergeben, dass schon Kinder teils negative Bilder vom Alter haben“, erklärt Stefan Hopf. Alter wird oft mit Krankheit und Gebrechlichkeit assoziiert. Überraschend ist das nicht, werden ältere Menschen in den Medien doch seit jeher vergleichsweise defizitär dargestellt: mit Gehstock oder Schwierigkeiten beim Hören und Sehen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.png)