Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Ein Sprung ins Ungewisse

Im März 1992 beginnt in Helsinki die nächste Vollkonferenz der KSZE. Mit der Aufnahme fast aller Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion steht die Konferenz vor neuen und risikoreichen Herausforderungen. Wird sie damit jene Qualität erhalten, die sie befähigt, den Frieden zu sichern?

Im März 1992 beginnt in Helsinki die nächste Vollkonferenz der KSZE. Mit der Aufnahme fast aller Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion steht die Konferenz vor neuen und risikoreichen Herausforderungen. Wird sie damit jene Qualität erhalten, die sie befähigt, den Frieden zu sichern?

Die KSZE hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. In den Siebzigern und noch in die achtziger Jahre hinein war sie ein Feld „antagonistischer Kooperation", wie das im Politchinesisch hieß: trotz grundlegender Interessen- und Machtgegensätze, trotz der Unvereinbarkeit der Ideologien sollte ein Versuch der Zusammenarbeit zwischen Ost und West unternommen werden; man wollte den Umgang miteinander gesitteter machen und Regeln für das Miteinander-Auskommen entwickeln. Dabei gab es stets auch heftige Auseinandersetzungen in den Konferenzsälen, über Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel. Aber mit der Zeit wurden Kritik und Kooperation zu Elementen einer produktiven Dialektik. Man lernte, auf Vorhaltungen sachlich einzugehen und in kleinen Schritten die Beziehungen zu verbessern.

So kam es noch vor den revolutionären Umbrüchen im Osten zu einem - freilich noch nicht ausdrücklich verbrieften - Einvernehmen darüber, daß die Achtung der Menschenrechte die wichtigste Grundlage eines gedeihlichen Miteinanderlebens ist; und dies, obwohl damals die „Philosophien" der Menschenrechte schroff gegeneinander standen.

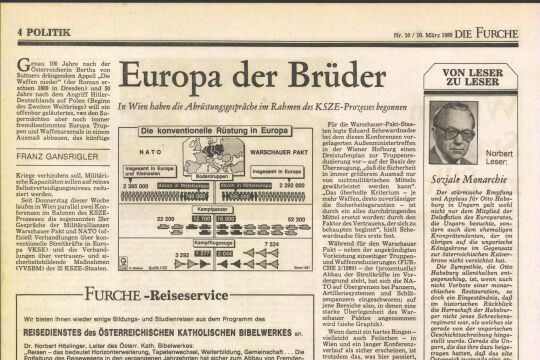

Dann gab es Durchbrüche in Sachen militärischer Vertrauensbildung: die Zulassung von Beobachtern bei Manövern und von Inspektoren bei besorgniserregenden Truppenbewegungen; Abrüstungsverhandlungen zwischen den KSZE-Staaten, die der NATO oder dem Warschauer Pakt angehörten.

Schließlich brach die kommunistische Diktatur in Osteuropa zusammen. Die KSZE wurde zum Diskussions- und Planungsforum für das „gemeinsame europäische Haus" -den Höhepunkt bildete die vom Pariser KSZE-Gipfel im November 1990 proklamierte „Charta für ein neues Europa".

Nun steht die nächste Vollkonferenz bevor, ab März 1992 in Helsinki. Sie soll noch vor dem Sommer abgeschlossen werden - und dies, obgleich es abermals ganz neue Rahmenbedingungen gibt. So werden die wichtigsten Themen derzeit in Wien vordiskutiert.

Wichtige Weichenstellungen gab es jedoch schon Ende Jänner in Prag. Dort beschlossen die Außenminister vor allem die Aufnahme aller Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion - mit Ausnahme Georgiens, das auch der GUS, dem lockeren Club ehemaliger Sowjetrepubliken, nicht angehört; Slowenien und Kroatien erhielten Beobachterstatus.

Neben anderem wurde in Prag auch eine Verbesserung der Konfliktverhütungs- und Krisenmechanismen vereinbart; nur zu deutlich hatte der Jugoslawienkonflikt die Unzulänglichkeit der bisherigen Mechanismen offenkundig gemacht. Die Schuld gab man vor allem dem Einstimmigkeitsprinzip; selbst die leiseste Kritik am Verhalten eines Teilnehmerstaates konnte nur mit dessen eigener Zustimmung beschlossen werden. Nun sollen bei „eindeutigen, groben und nicht behobenen Verletzungen" von KSZE-Bestimmungen „angemessene Maßnahmen... auch ohne Zustimmung des betroffenen Staates" möglich sein. Vor allem der deutsche Außenminister Genscher hatte sich für dieses Prinzip „Konsens-minus-eins" stark gemacht. Was als eine „grobe Verletzung" zu gelten hat, darüber muß man sich jeweils einigen.

Im übrigen bleibe - so die Außenminister in Prag - auch künftig das „umfassende Konzept der KSZE von Sicherheit und Stabilität" gültig, „das Menschenrechte, politische, militärische, wirtschaftliche und umweltpolitische Bestandteile einschließt": Sicherheit ist nicht nur Sache der Militärpolitik; sie muß durch „ein Netz gemeinsamer Werte, Prinzipien und Normen" ebenso wie durch konkrete Maßnahmen der Rüstungskontrolle, der Stabilisierung und der Zusammenarbeit erreicht werden.

So schön das klingt - wird das KSZE-System dadurch wirklich jene Qualität erhalten, die es befähigt, den Frieden zu sichern? Bundeskanzler Franz Vranitzky hat kürzlich die KSZE sogar als Vorbild für die Reform der Vereinten Nationen bezeichnet: Aber die UNO ist eine Staatengemeinschaft mit rechtsverbindlichen Statuten; diese haben sogar für jeden Mitgliedstaat Vorrang vor allen anderen internationalen Vertragspflichten. Die KSZE dagegen ist keine Organisation, sondern ein „Prozeß", in dem die Staaten versuchen, gemeinsame Standpunkte zu finden - die dabei gegebenen Zusicherungen sind ohne völkerrechtliche Bindekraft. Wer fürchtet schon „angemessene Maßnahmen", wenn sie nur aus „politischen Deklarationen" ohne jede Rechtsfolge bestehen?

Freilich, der Erfolg des KSZE-Prozesses beruhte nicht auf Sanktionsbefugnissen seiner Organe, sondern auf anderen Voraussetzungen, nämlich auf der gewollten Interessenverflechtung der Teilnehmerstaaten, auf dem gemeinsamen Interesse an der Erhaltung des Friedens, später auch an der Stärkung der Demokratie - und überhaupt auf eine „KSZE-Kultur", die sich an gemeinsamen Grundwerten orientierte.

Nun aber wird diese mühsam errungene KSZE-Kultur harten Zerreißproben ausgesetzt. Mit der Aufnahme der neuen Mitglieder - neben Weißrußland, Moldawien und der Ukraine auch Armenien, Aserbeidschan, Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan, Turk-menien und Usbekistan - ist das Bild vom „gemeinsamen europäischen Haus" schlicht veraltet, jedenfalls als Leitbild der KSZE. Etliche neue Teilnehmerstaaten liegen nicht nur auf der Landkarte in Asien; sie lehnen es rundweg ab, als Teile Europas zu gelten. Selbst Rußland sieht Jelzin als „Alliierten", nicht als Bestandteil „Europas".

Auch die Inhalte der „Wertegemeinschaft" sind gerade für manche der neu aufgenommenen Republiken eher bloße Wunschziele als etablierte Wirklichkeiten; so können sie nicht mehr als die Grundlage gemeinsamer Politik gelten.

Die Umwandlung der „gesamteuropäischen" KSZE, der Nordamerika schon bisher angehörte, zu einem transatlantisch-eurasi-schen Verbundsystem wurde denn auch keineswegs von allen „alten" KSZE-Staaten begeistert bejaht. Man beugte sich dem Argument, um der Sicherheit willen gelte es, alle GUS-Mitgliedstaaten in den Helsinki-Prozeß einzubinden.

Risikolos ist das wahrhaftig nicht: die feste Verankerung rechtsstaatlich-demokratischer und marktwirtschaftlicher Ordnungen ist keine Aufgabe für einige Jahre, vor allem bei Völkern, die aus ganz anderen Traditionen kommen. Massive Unterstützung würde nur zu leicht als Einmischung erscheinen, als Auferlegung fremder Kulturmuster und Verfassungsmodelle. Abgesehen davon fehlen der KSZE ohnehin die Ressourcen für eine solche Politik. Hinzu kommt, daß nun neue Konflikte in die KSZE eingelagert werden - etwa der zwischen Armenien und Aserbeidschan um Berg-Karabach. Einer Mitverantwortung wird man sich nicht entziehen können.

Nicht einmal die in Prag schon vereinbarte Integration der Hinzugekommenen in das Sicherheitskontrollsystem der KSZE läßt sich ohne Komplikationen durchführen: Bisher umfaßte dieses System „Europa vom Atlantik bis zum Ural". Wenn sich die neuen, asiatischen Teilnehmerstaaten den Informationsmechanismen und dem Inspektionsregime öffnen sollen, werden sie verlangen können, daß dies dann auch für die jenseits des Urals gelegenen Teile der Russischen Föderation gilt. Gilt aber der Ural nicht mehr als Grenzscheide -warum dann der Atlantik? Die Sowjets (und nun die Russen) haben stets verlangt, daß auch die Staatsgebiete der USA und Kanadas in das System der „Vertrauens- und Sicherheitspolitischen Maßnahmen" einbezogen werden - Washington hingegen hat das immer abgelehnt. Daß da Probleme vorprogrammiert sind, hat sich gezeigt, als die Dinge letzte Woche in der Wiener Hofburg erstmals zur Sprache kamen.

Wie die „neue KSZE" diesen Herausforderungen erfolgreich begegnen kann, kann heute noch kaum jemand sagen.

Der Autor ist Professor für Politikwissenschaft in Wien.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!