Der Wind vor der REVOLTE

Heuer und 2016 wird in 30 der 54 afrikanischen Staaten gewählt. Mit Demokratie hat das allerdings manchmal kaum etwas zu tun.

Heuer und 2016 wird in 30 der 54 afrikanischen Staaten gewählt. Mit Demokratie hat das allerdings manchmal kaum etwas zu tun.

Als in Nigeria nach den Wahlen vom 28. März alle Stimmen ausgezählt waren, konnte sich Muhammadu Buhari, der Kandidat der größten Oppositionspartei (All Progressives Congress - APC) als Sieger feiern lassen. Auf den Christen Goodluck Jonathan aus dem Süden folgte ein Muslim aus dem Norden. Das entspricht der althergebrachten Gepflogenheit, dass auf jeden Präsidenten aus dem Süden einer aus dem Norden folgt und umgekehrt. Obwohl der Wahlkampf stark polarisiert hatte und Jonathan eine zweite Amtszeit anstrebte, vollzog sich der Machtwechsel friedlich.

Ganz anders wenige Tage später: Am 15. April ließ sich in Togo Präsident Faure Gnassingbé in seine dritte Amtszeit wählen. Er hatte 2005 die Macht nach dem Tod seines Vaters Eyadéma übernommen. Alle Versuche der Opposition, die Amtszeiten des Präsidenten zu limitieren oder die einfache Mehrheitswahl abzuschaffen, waren an der parlamentarischen Mehrheit der Regierungspartei UNIR gescheitert. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass Proteste der Opposition und der Zivilgesellschaft gegen die Gnassingbé-Dynastie anhalten werden.

Der Kontinent der vielen Wahlen

Zwei Gesichter afrikanischer Demokratie. Zwischen Jänner 2015 und Dezember 2016 wird und wurde in 30 der 54 Mitglieder der Afrikanischen Union (AU) gewählt. Was in einigen Ländern, wie etwa den Kapverdischen Inseln, demokratischer Alltag ist, kann in anderen Staaten zu blutigen Auseinandersetzungen führen. Dieser Meinung ist Francis Kpatindé aus Benin. Der Historiker und Politikwissenschafter, der im Mai auf Einladung des Wiener Instituts für Dialog und internationale Zusammenarbeit (vidc) in Wien war, hält die Lage "in Ländern, wo Leute lange an der Macht waren" für explosiv: " Die Jugend macht in manchen Ländern 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung aus. Viele kennen nur einen Präsidenten. Das ist sicher Sprengstoff". Besonders im frankophonen West-und Zentralafrika, wo die Regimes noch immer am Gängelband Frankreichs hingen, seien Unruhen zu erwarten. Im kommenden Oktober wählen die drei westafrikanischen Staaten Burkina Faso, Guinea und Elfenbeinküste.

Der deutsche Politikwissenschaftler Kai Striebinger zählt die Regierungen aller drei Länder zu den "hybriden Regimes" - Regierungen, die sich weder eindeutig als demokratisch, noch als Diktaturen einordnen lassen. In der Elfenbeinküste muss Amtsinhaber Alassane Ouattara keine ernsthafte Konkurrenz fürchten. Zumindest nicht von der politischen Opposition. Sein Vorgänger Laurent Gbagbo, sitzt in Den Haag und wartet dort auf seinen Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Er hatte das Land in die Krise gestürzt, als er nach den jüngsten Wahlen sein Amt nicht abgeben wollte. Doch sein langer Arm reicht noch immer bis ins benachbarte Liberia, wo Milizen auf seinen Befehl hören und nur darauf warten, in Côte d'Ivoire neuerlich Unruhe zu stiften. Guinea hat sich noch nicht von der größten Ebola-Epidemie der Geschichte erholt. Die Regierung hat angedeutet, dass die Wahlen daher verschoben werden könnten. Aber die Opposition wertet eine Verschiebung ohne vorherigen Dialog als Machtmissbrauch und Verstoß gegen die Verfassung. Es wären erst die zweiten freien Wahlen seit der Unabhängigkeit. Ethnische Unruhen sind daher vorprogrammiert.

Burkina Faso hat sich erst im vergangenen Oktober von der jahrzehntelangen Herrschaft von Präsident Blaise Compaoré befreit. Er hatte eine weitere Amtszeit angestrebt und wollte die Verfassung entsprechend anpassen. Friedliche Proteste fegten ihn aus dem Amt. Francis Kpatindé will nicht von einem afrikanischen Frühling sprechen: "In Afrika gibt es keinen Frühling. Ich würde daher von einem Harmattan sprechen, einem kalten Wind". Was in Burkina Faso passiert ist, könne sich in anderen, von Despoten regierten, Ländern wiederholen: "Ein Wind der Erneuerung oder sogar der Revolution kann zu wehen beginnen. Veränderungen wird es geben, auch wenn es anders abläuft als in Burkina Faso".

Unterschlupf für Verbrecher

Blaise Compaoré, der nach 27 Jahren an der Macht gestürzt wurde, war nicht irgendein afrikanischer Diktator. Er hatte, so Kpatindé, die Position des 1993 verstorbenen ivorischen Präsidenten Félix Houphouët-Boigny eingenommen: als Vertrauensmann Frankreichs in der Region. Das sei mit dem Aufbau eines Systems einhergegangen, das weit über sein Land hinausging. Er habe mit den Rebellen im Kongo konspiriert und seine Finger im angolischen Diamantenschmuggel gehabt - als Verbündeter des rechten Rebellenführers Jonas Savimbi. In allen Konflikten der Nachbarländer mischte er mit. Dem liberianischen Putschisten und Rebellenführer Charles Taylor gewährte er Unterschlupf. Taylor konnte man sogar im Telefonbuch von Ouagadougou finden.

Auch Oppositionsführer aus den Nachbarländern Togo, Benin oder Elfenbeinküste lebten in Burkina Faso. Kpatindé: "Compaorés Devise war, Unruhe in anderen Ländern zu stiften, um dann als einer zu erscheinen, der im eigenen Land für Frieden und Stabilität sorgt". Die Unruhen in anderen Ländern hätten ihm in Verhandlungen gedient. "Blaise Compaoré ist ein Pyromane, der Feuerwehrmann spielt", sagt der Politologe Kpatindé, der in Paris lebt und für das renommierte Magazin Jeune Afrique schreibt. Bei seinen Vermittlungen sei aber nie etwas herausgekommen, weil er nie als ehrlicher Makler aufgetreten sei, sondern immer seine eigene Agenda verfolgt habe.

Die "zweite Befreiung" fehlt noch

Die fünf westafrikanischen Länder, in denen heuer gewählt wurde oder noch gewählt werden soll, haben die ungleiche Verteilung des Wohlstands und die weit verbreitete Unzufriedenheit mit der politischen Kultur gemeinsam. Die erfolgreiche Bürgerrevolte in Burkina Faso machte deutlich, wie schnell eine hohe Mobilisierung und innenpolitischer Druck zum Sturz einer Regierung führen können. Die Ebola-Epidemie und die damit verbundene Einschränkung der Bewegungsfreiheit in einigen Ländern sowie der islamistische Terror in Nigeria haben das hohe Protestpotenzial noch verstärkt.

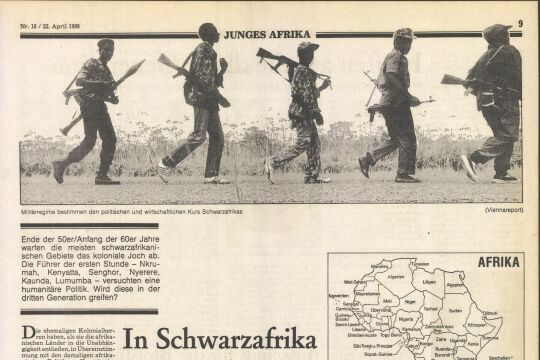

Dominik Johnson, der Afrika-Redakteur der Berliner taz, sieht Westafrika hinter dem Rest des Kontinents hinterherhinken. Er spricht von einer "zweiten Befreiung", die 1979 mit dem Einmarsch tansanischer Truppen in Uganda begonnen habe. Die Entkolonisierung fand mit der Unabhängigkeit von Zimbabwe (vorher Rhodesien) 1980 und Namibia (Südwestafrika) 1990 ihren Abschluss. Es ging jetzt nicht mehr gegen Unterdrückung von außen, sondern gegen autoritäre Regimes. Durch die Intervention des Nachbarlandes Tansania wurde etwa die Gewaltherrschaft des grotesken Tyrannen Idi Amin beendet. Das bis dahin geltende Prinzip der strikten Nichteinmischung wurde durch ein freundschaftliches "Wir kümmern uns umeinander" ersetzt. Der seit 1986 in Uganda regierende Yoweri Museveni übernahm bald die Rolle seines Mentors Julius Nyerere als Pate für weitere Befreiungsbewegungen. Nach und nach konnten dank dieser Hilfe Zaire, Ruanda und Südsudan ihre Despoten abschütteln.

Auch das Ende der Apartheid in Südafrika kann man als Ergebnis der "zweiten Befreiung" sehen. Rundum hatten alle Staaten die weiße Herrschaft abgeschüttelt. Dass Südafrika rechte Rebellenbewegungen gegen die sozialistischen Regimes in den ehemaligen portugiesischen Kolonien Mosambik und Angola sponserte, konnte die eigene Isolierung innerhalb Afrikas nur verzögern, nicht aber aufhalten.

Die Bilanz der Welle von Umbrüchen bleibt aber zwiespältig: In der Demokratischen Republik Kongo (vorher Zaire) herrscht statt dem korrupten Mobutu der unfähige Joseph Kabila, der den Großteil des Landes einander bekriegenden Warlords, die um die Bodenschätze buhlen, überlässt. Der Südsudan steht vor einem neuen Bürgerkrieg. Und in Ruanda konnte sich ein vergleichsweise prosperierender Staat erst nach dem Trauma des Völkermordes von 1994 entwickeln.

Wahlen können einen Regimewechsel bringen, aber nicht unbedingt Demokratie. Die Nagelprobe steht in Burkina Faso bevor, wo zwar ein autoritärer Herrscher gestürzt wurde, die Wurzeln des von ihm aufgebauten korrupten Systems aber noch intakt sind. Sie auszureißen kann einer künftigen Regierung nur dann gelingen, wenn die Zivilgesellschaft ihr neu gewonnenes Selbstbewußtsein weiter in die Waagschale wirft.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!