Corona und der Blick zurück, Teil 3: Die Seuchen und ihre Opfer

Dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird, gilt wohl nie so sehr wie in den Zeiten der Seuchen.

Dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird, gilt wohl nie so sehr wie in den Zeiten der Seuchen.

Im Frühjahr 1832 saß Heinrich Heine in Paris und schrieb für die Augsburger Allgemeine Zeitung über die „Französischen Zustände“ eine Artikelserie, die im Jahr darauf auch als Buch erschien. In einer Anmerkung zur Buchausgabe erklärte Heine entschuldigend, dass sein Bericht leider nicht „schön und meisterhaft“ geraten sei, weil er „gleichsam ein Bulletin ist, das auf dem Schlachtfelde selbst, und zwar während der Schlacht geschrieben worden“.

Die Schlacht, die um den Dichter tobte, während er schrieb, war die Cholera, die Ende März 1832 in Paris Einzug gehalten und, zuerst noch belächelt, sich rasch zu einer Epidemie mit tausenden Toten ausgewachsen hatte. Wer konnte, suchte das Weite, nicht jedoch Heine, der weiter seine Artikel schrieb und so der Nachwelt ein anschauliches Zeugnis der Ereignisse überlieferte. Dabei wahrte der notorische Spötter inmitten des Grauens, das ihn umgab, die ihm eigene ironische Distanz: „Obgleich die Cholera sichtbar zunächst die ärmere Klasse angriff, so haben doch die Reichen gleich die Flucht ergriffen. Gewissen Parvenüs war es nicht zu verdenken, daß sie flohen; denn sie dachten wohl, die Cholera, die weit her aus Asien komme, weiß nicht, daß wir in der letzten Zeit viel Geld an der Börse verdient haben, und sie hält uns vielleicht noch für einen armen Lump und läßt uns ins Gras beißen.“

Metaphern des Krieges

Um eine Ahnung zu bekommen, wie die Situation dem Dichter tatsächlich zusetzte, muss man seine Anmerkungen zur Buchausgabe lesen, die erst entstanden, als die Cholera längst weitergezogen war. Da erinnert er sich beim Anblick plaudernder Französinnen in einer Markthalle, dass dort „während der Cholerazeit, hoch aufeinandergeschichtet, viele hundert weiße Säcke standen, die lauter Leichname enthielten“ und „daß zwei kleine Knäbchen mit betrübter Miene neben mir standen und der eine mich frug, ob ich ihm nicht sagen könne, in welchem Sacke sein Vater sei“. Zwar bestritt Heine noch im Rückblick, während der Epidemie „die mindeste Unruhe empfunden zu haben“, doch gab er zu, bei seiner Arbeit „viel gestört“ worden zu sein, „zumeist durch das grauenhafte Schreien meines Nachbars, welcher an der Cholera starb“. Deshalb habe er ihr Wüten auch nicht so „schön und meisterhaft“ schildern können wie ein Thukydides oder ein Boccaccio „die Cholera ihrer Zeit“.

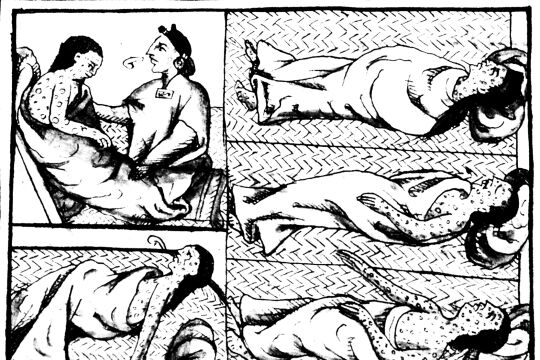

Dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird, gilt wohl nie so sehr wie in den Zeiten der Seuche. Heine war nicht der Letzte, der vor dem Massensterben während einer Epidemie in Metaphern des Krieges flüchtete („während der Schlacht“). Den Krieg gewinnt allerdings nur, wer ihn überlebt. Seine Verlierer erzählen keine Geschichten. Im Angesicht des Todes sind sie mit Sterben vollauf beschäftigt, und danach sind sie tot. Daher kann auch niemand erzählen, wie es wirklich ist, an einer Infektionskrankheit wie der Cholera, der Pest oder der Grippe zugrundezugehen. Nur selten dringt menschliches Leid, das „grauenhafte Schreien“ von Heines Pariser Nachbarn, durch einen Text wie durch eine Tür oder dünne Wand.

Folgen für Körper und Seele

Jenseits dieser absoluten Unterscheidung von Leben und Tod gibt es auch unter denen, die eine Epidemie überleben, immer Gewinner und Verlierer. Zu letzteren zählen in Heines Bericht die „zwei kleinen Knäblein mit betrübter Miene“: Menschen, die Angehörige verlieren, Kinder vor allem, die zu Waisen werden, aber auch solche, die das Unglück haben, zwar schon gezeugt, aber noch nicht geboren zu sein. Laut einer Studie waren US-Amerikaner, die die sogenannte „Spanische“ Grippe-Pandemie von 1918 im Mutterleib überlebt hatten, später überproportional häufig von Armut, niedriger Bildung und Körperbehinderungen betroffen.

Als Verlierer sind auch jene Opfer einer Epidemie anzusehen, die zwar die Infektion selbst überleben, aber mitunter noch jahrelang an körperlichen oder psychischen Folgeschäden leiden. Untersuchungen zur Spanischen Grippe in Norwegen haben gezeigt, dass in den Jahren 1918 bis 1923 auffällig mehr Menschen in psychiatrische Anstalten eingewiesen wurden als zu anderen Zeiten. In den USA wurde im Gefolge derselben Pandemie ein Anstieg der Suizidrate um zehn Prozent beobachtet.

Seit Historikerinnen und Historiker vor etwa 50 Jahren begannen, die Geschichte der Seuchen systematischer zu erforschen, haben sie sich auch intensiver deren Opfern zugewendet, allen voran jenen der Spanischen Grippe, die nach jüngeren Schätzungen weit mehr als 50 Millionen Menschen das Leben gekostet haben könnte. Aber auch wenn die Pandemie damit viel tödlicher war als selbst der Erste Weltkrieg, scheint sie den Gang der Geschichte nicht erkennbar beeinflusst zu haben. Alle Bemühungen, der Spanischen Grippe über ihre demografischen Folgen hinausreichende historische Auswirkungen zuzuschreiben, waren bisher wenig überzeugend. Die Influenza kann weder das Weltkriegsende noch die politischen Umbrüche in Mitteleuropa 1918 noch die Weltwirtschaftskrise von 1929 erklären.

Allenfalls könnte die Grippe, die in Indien besonders viele Opfer forderte, die Dekolonisierung des Subkontinents vorangetrieben haben. Insgesamt gilt daher noch immer Alfred W. Crosbys Befund von 1976, dass die Spanische Grippe zwar für unzählige menschliche Individuen schicksalhafte Konsequenzen hatte, nicht jedoch für die von ihr betroffenen Gesellschaften.

Mit diesem Befund mag es zusammenhängen, dass die Spanische Grippe gewissermaßen selbst zu einem Opfer der Geschichte geworden ist. Von der historischen Wissenschaft seit Jahrzehnten beforscht, spielte sie im kollektiven Gedächtnis der meisten Nationen, zumal der europäischen, bislang nur eine untergeordnete Rolle. In Österreich und Deutschland trat sie gänzlich zurück hinter die Erinnerung an den verlorenen Ersten Weltkrieg und dessen politische Nachwirkungen. Man hat die Spanische Grippe daher auch die „vergessene Pandemie“ genannt. Ob sich das zukünftig ändern wird? Dass sich das Thema derzeit massiver Aufmerksamkeit erfreut, könnte eher aktuellen Befindlichkeiten als einem langfristigen Trend geschuldet sein.

Soziales Gefälle

Warum sich hierzulande bis vor Kurzem kaum jemand für die Spanische Grippe interessierte, lässt sich allerdings unschwer erklären. Erstens fielen ihr in Europa viel weniger Menschen zum Opfer als auf anderen Erdteilen. Daher beansprucht diese Katastrophe in unseren noch immer auf die eigene Nation – oder allenfalls auf Europa – fixierten Erinnerungskulturen keinen Platz. Zweitens hätten die allermeisten ihrer Opfer wohl auch ohne diese Pandemie zu den Verlierern der Geschichte gezählt. Dass die sogenannten „unteren“, das heißt schlechter ernährten, beengter wohnenden, härter arbeitenden Bevölkerungsschichten zuerst von Seuchen dahingerafft werden, galt nicht nur für die Spanische Grippe, sondern bisher noch für jede Epidemie. Oder wie der Arzt Ignaz Zadek während der Hamburger Epidemie über die Cholera schrieb: „Sie kennt die Klassengegensätze, die Unterschiede zwischen Arm und Reich, sie sucht sich ihre Opfer fast ausschließlich aus den Kreisen der Besitzlosen.“

Der Historiker Christian Jostmann ging in drei Teilen der Geschichte der Seuchen nach.

(Teil 1: Die Seuchen und die Obrigkeit, Furche Nr. 13; Teil 2: Die Seuchen und die Globalisierung, Furche Nr. 14)

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!