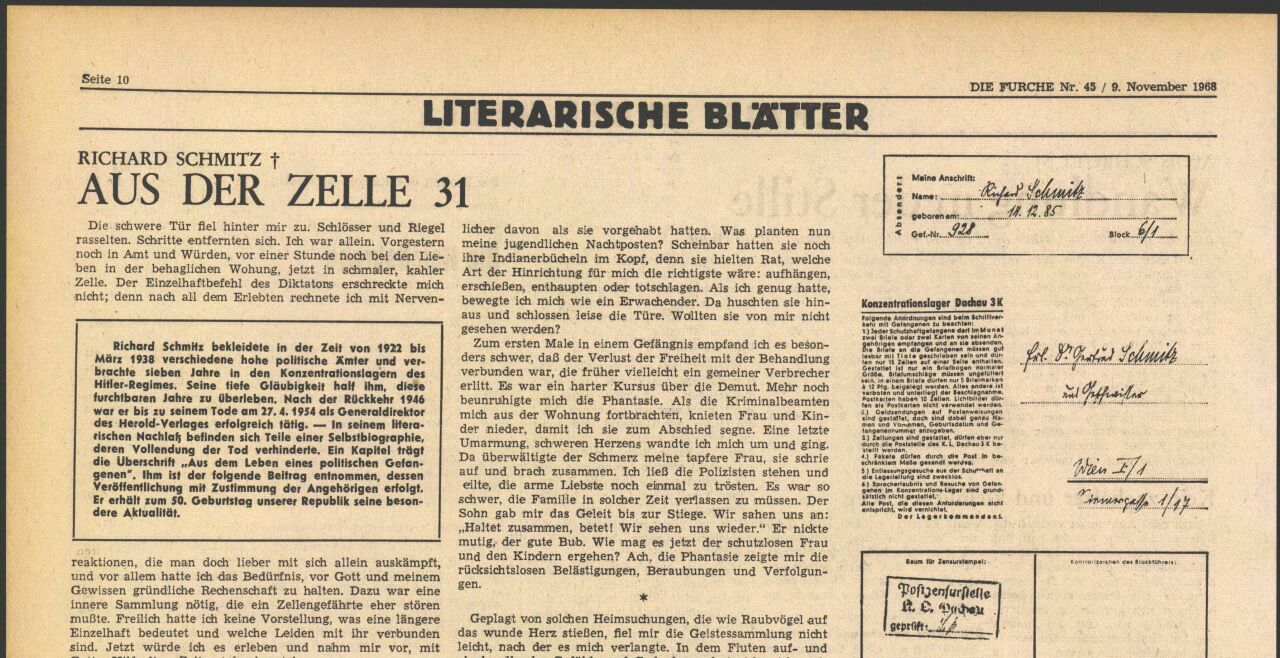

Die schwere Tür fiel hinter mir zu. Schlösser und Riegel rasselten. Schritte entfernten sich. Ich war allein. Vorgestern noch in Amt und Würden, vor einer Stunde noch bei den Lieben in der behaglichen Wohung, jetzt in schmaler, kahler Zelle. Der Einzelhaftbefehl des Diktatons erschreckte mich •nicht; denn nach all dem Erlebten rechnete ich mit Nervenreaktionen, die man doch lieber mit sich allein auskämpft, und vor allem hatte ich das Bedürfnis, vor Gott und meinem Gewissen gründliche Rechenschaft zu halten. Dazu war eine innere Sammlung nötig, die ein Zellengefährte eher stören mußte. Freilich hatte ich keine Vorstellung, was eine längere Einzelhaft bedeutet und welche Leiden mit ihr verbunden sind. Jetzt würde ich es erleben und nahm mir vor, mit Gottes Hilfe diese Zeit gut durchzustehen.

Die Zelle war drei Schritt lang und zwei breit; sie enthielt eine steinharte Matratze mit zwei Decken, ein winziiges Tischchen und Bänkchen, die wie das Bett aufzuklappen waren, ein Wandbrett mit Wasserkrug und Becher. Bei mir hatte ich Sacktuch und Zahnbürste. Nichts mehr. Alles schlotterte an mir; den Selbstbinder, die Hosenträger und Schuhbändchen hatte man mir abgenommen. Als ich in der Aufnahmekanzlei einen stets sehr würdigen Gymnasialdirektor in ähnlichem Aufzuge sah, verbiß ich ein Lächeln und stellte mir in Selbstironie mein eigenes Aussehen vor. Auch meinen Rosenkranz hatte ich abgeben müssen. Schreiben, lesen, Selbstverpflegung waren verboten. Berlin hatte sofort Verschärfungen statt der bisher für politische Gefangene geltenden Erleichterungen befohlen. Hitleir, der selbst auf der Feste Landsberg eine bequeme Haft mit allen denkbaren Begünstigungen genossen hat, hielt seinen Gegnern gegenüber Gerechtigkeit oder gar Ritterlichkeit für verwerflichen Unfug.

Durch kleine blinde Fensterchen einer Oberlichte kam und wich der Tag und die Nacht. Ab und zu hörte ich fremde Stimmen’ Unsichtbarer. Meine Zelle hatte -die’• Nummer 3®’ uQd.bef? siPhuf dem „Laupj, väe der EinzelhafttraJ# des. Wiener Polizeigefangenenhauses heißt, das selber wegen seiner Lage an der Elisabethpromenade vom Wiener Humor den neckisch-satyrischen Übernamen „die Liesl“ abbekommen hat. Ein „Fazi“, das heißt ein Häftling, der die Hausarbeiten besorgte, wischte früh den Boden mit einem karbolduftenden Tuch auf und brachte die Kost: Morgens und abends schwarzen Kaffee mit einer Schnitte Schwarzbrot, mittags eine Suppe „mit etwas drin“. Fleisch fand ich nicht darin. Damals fragte auch noch der Polizeiarzt fast täglich nach. Das war der äußere Ablauf eines Tages. Seine Eintönigkeit wurde gelegentlich durch hohe Naziführer unterbrochen, die das Gefängnis besuchten, wie andere Leute in den Zoo gehen, um sich am Anblick wilder Tiere zu ergötzen. Manchmal beschäftigten sich die SS-Wachen mit mir, blutjunge Bürschchen, zuerst mit dem Gewehr über dem Zivilanzug, dann in der schwarzen Uniform der berüchtigten Totenkopfverbände. Eine Zeitlang stellten sie nur die Nachtwache bei. Da öffneten sie einmal die Zelle und kamen herein. Ich lag in die Decken gehüllt, als ob ich schliefe. Kurz vorher hatte ich bei der Gestapo, die damals in der Herrengasse war, ein unfreundliches Erlebnis. Nach dem Verhör führte man mich durch einen dunklen Raum. Dort fielen bewaffnete SS über mich her. Ich herrschte sie an: „Schämt euch, so viele gegen einen Wehrlosen!“ Da ließ er von mir ab, und ich kam glimpflicher davon als sie vorgehabt hatten. Was planten nun meine jugendlichen Nachtposten? Scheinbar hatten sie noch ihre Indianerbücheln im Kopf, denn sie hielten Rat, welche Art der Hinrichtung für mich die richtigste wäre: aufhängen, erschießen, enthaupten oder totschlagen. Als ich genug hatte, bewegte ich mich wie ein Erwachender. Da huschten sie hinaus und schlossen leise die Türe. Wollten sie von mir nicht gesehen werden?

Zum ersten Male in einem Gefängnis empfand ich es besonders schwer, daß der Verlust der Freiheit mit der Behandlung verbunden war, die früher vielleicht ein gemeiner Verbrecher erlitt. Es war ein harter Kursus über die Demut. Mehr noch beunruhigte mich die Phantasie. Als die Kriminalbeamten mich aus der Wohnung fortbrachten, knieten Frau und Kinder nieder, damit ich sie zum Abschied segne. Eine letzte Umarmung, schweren Herzens wandte ich mich um und ging. Da überwältigte der Schmerz meine tapfere Frau, sie schrie auf und brach zusammen. Ich ließ die Polizisten stehen und eilte, die arme Liebste noch einmal zu trösten. Es war so schwer, die Familie in solcher Zeit verlassen zu müssen. Der Sohn gab mir das Geleit bis zur Stiege. Wir sahen uns an: „Haltet zusammen, betet! Wir sehen uns wieder.“ Er nickte mutig, der gute Bub. Wie mag es jetzt der schutzlosen Frau und den Kindern ergehen? Ach, die Phantasie zeigte mir die rücksichtslosen Belästigungen, Beraubungen und Verfolgungen.

Geplagt von solchen Heimsuchungen, die wie Raubvögel auf das wunde Herz stießen, fiel mir die Geistessammlung nicht leicht, nach der es mich verlangte. In dem Fluten auf- und abschwellender Gefühle und Gedanken sehnte ich mich nach einem festen Punkte. Wenn ich doch ein Kruzifix hätte! Die Zelle aber blieb leer, und nur ab und zu läutete ferner Glockenklang in meine Verlassenheit. Ich weiß nicht, wie es kam: plötzlich haftete mein Blick an einem winzigen Etwas, das im Scharnier des Klapptischleins stak. Ich zog es heraus: es war ein winziges dreieckiges Blechstückchen. Welchen Wert besaß es wohl für die früheren Insassen, daß sie es in seltsamer Solidarität ihren Nachfolgern sorgsam aufbewahrt hatten? Forschend sah ich mich um. An den geweißten Wänden war nichts zu bemerken, auf der Türe hingegen Kritzeleien. Ich enträtselte etliche Buchstaben und Ziffern. Neben zwei Initialen stand: 20 Stein. 20 Jahre Zuchthaus. Das muß eine schwere Nummer gewesen sein, der Mann, der vor mir hier hauste und nun in der Strafanstalt Stein an der Donau büßte. Dann wanderten die suchenden Augen weiter und fielen auf die Tischplatte und nun begriff ich. Ich setzte mich so, daß der Aufseher durch den „Spion“ — das runde Guckloch in der Türe — nichts wahmehmen konnte und kratzte mühsam in das harte Holz eine Zeichnung, die ein Kreuz darstellen sollte: ein armes, kleines, nacktes Kreuz. seinen Dienst getan. In mir war eine Erinnerung aufgetaucht an einen Missionär, den im grausamem Winter Nordkanadas heidnische Indianer mit sich schleppten. Alles hatte er verloren. Zuletzt war er so verhungert, erfroren und erschöpft, daß er nicht mehr beten konnte. Da kratzte er in ein Stüpk Baumrinde ein Kreuz und sah es mit dem Rest seiner Geistesund Liebeskraft an. Wenn über mich die Unruhe herfiel, hatte ich jetzt eine Zuflucht.

Als junger Soldat fuhr ich vor etwa 30 Jahren durch die wildromantischen Landschaften an der bosnischen Ostbahn. In der Tiefe einer Schlucht, vom tobenden Bergwasser umschäumt, lag ein stattlicher Baum. Hoch oben auf sonniger Felsenhöhe sah ich noch den Standort, von dem der Blitz ihn herabgeschmettert hatte. Aus der reichen Fülle dessen, was ich in meinem Leben schauen durfte, sah ich jetzt immer wieder dieses Bild vor mir.

Jäher Umsturz des gewohnten Lebens ruft häufig Bedrängnisse des Gemütes hervor, Depressionen, Erschütterungen seelischer Fundamente. Aus den unerforschlichen Tiefen unter der Bewußtseinsschwelle erheben sich dunkle Strebungen, die das klare Denken überwältigen wollen. Die gewohnte Ruhe und Sicherheit ist dahin, die Seele schwankt wie ein Boot im Sturm. Nichts scheint mehr logisch und selbstverständlich. In neuem, fremdem Licht und Schatten dünken die vertrauten Dinge verändert. Solche Stunden bergen die lauernde Gefahr einer Sinnesverwirrung, die in physische Selbstvernichtung, in flatternde Haltlosigkeit oder in würdelose Stumpfheit sich verlieren kann. Dieser Drohung begegnet eine willenskräftige Prüfung des eigenen Lebens, seines Denkens, Wollens, Tuns und Unterlassens, an den ewigen Maßstäben. Leicht ist es nicht, zumal es den Mut zur unerbittlichen Wahrheit braucht. Wer harte Unbill erleidet, dessen Gefühl und Rechtlichkeitssinn ist verletzt und bäumt sich auf, aus dem ruhigen besinnlichen Nachdenken wird ein Kampf. Die Stimmung des Kampfes bewahrt wohl auch vor dem Zusammenbruch, sie erschwert aber die Sachlichkeit und Gerechtigkeit. In der Hitze des Gefechtes, ob es nun anderen oder sich selber gilt, werden die Gesetze der Moral leicht umgedeutet oder mißachtet. Das erlebt man oft genug. Wohl dem, der sich rechtzeitig erinnert, daß man zwar Menschen mit Gott aber nicht Wer vor lhm steht, muß sich um die Wahrheit bemühen.

In unseren Breiten ist die Märzensonne noch schwach und nimmt ihr Tag nur langsam zu. Sein mattes Licht zerbrach in den weißgestrichenen Fensterchen der Oberlichte zur Farblosigkeit Oft stand ich dort und spähte durch kleine Lücken nach dem freien Himmel und seiner Sonne, deren herrliche Strahlen nicht in meine Zelle durften.

Immer wieder trat die Frage vor mich, warum dieses Unglück über uns hereinbrach. Warum? Warum? Unwillkürlich fügte sich dann der Gedanke an: Als Sühne für eine Schuld? Der Mensch empfindet von Natur aus das Leid als unerwünscht und feindlich, so daß er es am leichtesten noch als Buße versteht, obwohl es doch viel höhere Werte enthalten kann. Je größer das Leid ist, das über einzelne und über Gemeinschaften hereinbricht, desto näher sollte die Ahnung liegen, ob nicht Gott die Menschen andere Wege führt, als sie sie in ihrer Blindheit und Überheblichkeit gehen wollen. So nahm ich die Schuldfrage vor, um nach Erkenntnis der wahren Zusammenhänge zu tasten. Ich zielte nicht auf die Verantwortung jener europäischen Staatsmänner, die bei Österreichs verzweifelten Hilferufen die Achseln zuckten, es schutzlos Hitler und seiner Schergen blutigen Fäusten preisgaben und kaum einen formalen Protest in Berlin zustande brachten, weil — ja weil eben manche damals glaubten, die Ruhe und den Frieden ihres Landes oder auch greifbare Vorteile mit der Hinopferung des kleinen Staates erkaufen zu können. Nein, die Schuld, die ich jetzt klären wollte, würde mich selbst, allein oder mit anderen gemeinsam, treffen, verständlich ging ich davon aus, daß die sachliche Eigengesetzlichkeit der Politik nicht die Verantwortung vor der einen Moral erspart, die für das gesamte Leben des einzelnen wie der Gemeinschaft gilt.

Viele Tage brachte ich damit zu, meine Erinnerungen wachzurufen und zu ordnen, die sachlichen und politischen Zwangsläufigkeiten vom Bezirk des eigenen freien Willens zu unterscheiden und immer wieder zu prüfen, ob die Absicht gut, der Gedanke an sich richtig, die Durchführung zweckmäßig und sittlich zulässig war. Die Punkte meiner Tätigkeit, an denen die Kritik von Freund und Gegner angesetzt hatte, kannte ich und folgte diesen Hinweisen. Von der Führung der mir wiederholt anvertrauten hohen Ämter ging ich dann zur eigentlichen Politik meines Vaterlandes über und auf meinen Anteil an ihr. Wieder erlebte ich im Geist die tiefe, bei so manchen an Mutlosigkeit grenzende Bedrücktheit, die der Zusammenbruch und die Zerstückelung des alten großen Habsburgerreiches in unserem Volk hervorrief, so daß die nur scheinbar aus dem Boden schießenden, in Wahrheit von außen her gewollten Räte und Banden ein paar Monate sich allerlei Übergriffe erlauben konnten. Bald aber schüttelte das kluge, willenszähe und gemütsvolle Volk die Lähmung ab. Die Vorwegnahme der Volksabstimmung über die Staatsform durch ein überaltertes und nicht für diese Aufgaben gewähltes Parlament und die Schändung der ehrwürdigen rotweißroten Staatsfarben der jungen Republik durch die bewaffneten Männer des Roten Bataillons riefen das erste Mißtrauen in die Demokratietreue derer hervor, die damals am meisten vom Volksstaate redeten. Gleichwohl ging man mit einem Vertrauensvorschuß in die Kämpfe um die Verfassung und dann um die Währungsreform als Grundfeste der Wirtschaft, beschloß zahlreiche soziale Gesetze und wollte diese Jahre der Ausbildung und Befestigung des demokratischen Denkens redlich nützen, in denen die Grundregeln des Zusammenlebens, Regierens und Regiertwerdens eines wahrhaft freien und unabhängigen Volkes sozusagen in Fleisch und Blut übergehen sollten. Die kommenden Geschlechter würden es dann leichter haben.

Die staatliche Gemeinschaft ist im modernen Wirtschaftsstaate mehr denn sonst und je von vielfältigen Gegensätzlichkeiten und starken Spannungen erfüllt, sie sind ein Ausdruck des tätigen Lebens. Daher sind Machtkämpfe unvermeidlich, ja, sofern sie zur Klärung und Ordnung beitragen, nützlich und notwendig, vorausgesetzt, daß die Rücksicht auf Staat und Gemeinwohl sowie die Achtung der Gesinnung und Ehre des Gegners, seiner Menschen- und Bürgerrechte außer Streit bleiben. Eine starke Opposition mag ungeduldig werden, wenn sie die regierende Mehrheit nicht schnell verbraucht; Bei Kollektiverscheinungen kann die Schuldfrage in voller Wahrheit und Gerechtigkeit wohl nur Er lösen, der in alle Herzen schaut, vor dem gar nichts verborgen ist. Es würde pharisäisch klingen, wollte ich behaupten, daß in jeder Phase stets alle Schuld bei den andern lag; denn auf solche Fehlentwicklungen wirken zu viele Umstände ein. Glücklich ist jeder, der von sich sagen kann, daß er wohl in Einzelheiten menschlich irrte und fehlte, daß er aber nicht das Gift so loser Absichten verspritzt hübe.

Und so kam ich zum Schluß: Soweit mich, als einzelnen eine Mitschuld treffe, die der Sühne bedürfe, sei sie in Ergebung geleistet. Vielleicht aber ist das Herzeleid, das über uns alle kam, nicht bloß und nicht so sehr Sühne wie Bewährung? Zugelassen als fürchterliches Lehrgeld, das nicht nur wir Österreicher, sondern viele Völker mit Gut und Blut zahlen müßten, um von der Infektion unheimlicher Irrlehren, die alle naturrechtliche Ordnung in der Menschheit zerstörten, zu gesunden und künftig dagegen immun zu sein? Ist es so? O, wenn dieser Sinn zugrunde liegt, wird es leichter sein, die Nöte und Leiden der nächsten Jahre zu ertragen. Ich. weiß es nicht, doch vertraue ich gläubigen Herzens auf die ewige Weisheit und Liebe. Wie hart immer mein Geschick sich gestalten mag — so schloß ich die Selbstprüfung in Zelle 31 ab — ich legte es. in Gottes Vaterhand und bat Ihn, nicht mich zu schonen, sondern meine Lieben und mein Vaterland vor dem Dunkel des drohenden Unterganges zu retten.

solange das Volk diese Mehrheit bestätigt, muß sich auch diese Minderheit mit der Kontrolle begnügen. Greift sie aber unter dem Schein der Opposition tatsächlich nach der Macht, so stiftet sie einen Brand, der zuerst nur schwelt, allmählich aber den Frieden verzehren kann. Im Verlaufe der zwanziger Jahre bildete sich im österreichischen Volk in steigendem Umfang eine Strömung des politischen Mißtrauens. Manche behaupten, auf beiden Seiten. Vielleicht. Ganz sicher aber und ausdrücklich dort, wo man hinter der Hemmung der parlamentarischen Arbeit durch eine ihre funktionelle Grenze nicht mehr einhaltende Minderheit, hinter ihren Schutzbundübungen, Aufmärschen, Streiks, wilden Reden und Zeitungen ein seit 1919 gefürchtetes Gespenst aufsteigen sah: die Diktatur des Proletariats, wie das Programm das Verlangen nach absoluter Macht als Phase zur Sozialisierung benannte. Die nicht dem Programm anhingen, sahen in dieser Diktatur ihre eigene Entrechtung, das Ende ihrer Freiheit. Das fortwährende Reden von der Revolution kannte erst recht nicht beruhigen. Wo ein solches Mißtrauen entsteht, liegt das Pulver auf den Straßen herum. Da hilft es nichts, zu sagen, man habe ja nicht den Bürgerkrieg gewollt, die anderen brauchten ja bloß nachzugeben. Ist es soweit, dann genügt ein unvorsichtig weggeworfenes Zündholz, und aus dem bisher nur dem genauen Beobachter bemerkbaren schwelenden Brand wird plötzlich das Großfeuer, dessen Flammen aller Welt Sichtbar sind. Ich meine, die Februarkämpfe, die der bewaffnete Aufstand des Schutzbundes entfesselte, waren nicht das Ergebnis von ein paar Jahren, sondern die Auswirkung einer längeren Entwicklung.

Obgleich ich nicht annehme, daß diesem bedauerlichen Kapitel der Geschichte dadurch ein anderer Ablauf hätte gegeben werden können, beklage ich doch und mache mir zum Vorwurf, daß ich, angesichts der drohenden Herausbildung von Bürgerkriegsfronten, nicht alles tat, um zu versuchen, durch Herstellung und Pflege menschlich-persönlicher Beziehungen zwischen den verfeindeten Lagern der ideologischen und psychologischen Verkrampfung entgegenzuwirken. Vielleicht wären wenigstens jene Härten vermieden worden, die in tiefer Erregung ihre Ursache haben und lange schwärende und schmerzende Wunden hinterlassen.

Als das Unglück eingetreten war, mußte vor allem der Innere Friede wieder hergestellt und gesichert werden. Die erste Aufgabe war psychologischer, die andere institutioneller Art. Auch ich bemühte mich in meinem Wirkungsbereich um die Versöhnung des mißmutig beiseitestehenden Volksteiles. Allmählich lockerte sich die Starrheit, und im Jähre 1937 hatte ich wiederholt Aussprachen mit angesehenen Männern der Linken, die, ohne ihre Gesinnung aufzugeben, die Verstärkung der Verteidigung der österreichischen Freiheit gegen Hitler als gemeinsame Notwendigkeit ansahen. Das steigerte den Haß der Nationalsozialisten gegen mich. Als ich auf dem Weg ins Konzentrationslager Dachau „die Liesl“ verließ, beschimpften mich nationalsozialistische Polizisten als „Volksfron tpolitiker“, bespieen und mißhandelten mich; der gute Ruf ging mir ins KLD voraus und verschaffte mir die Auszeichnung besonders harter Behandlung.

Als ich soweit war, erlebte ich eine artige Freude. Während der morgendlichen Reinigung der Zelle durch den „Fazi“ mußte ich auf dem Gang ein paar Minuten warten. Der bejahrte Aufseher stand neben mir, und ich konnte ihn betrachten. Bei aller Bärbeißigkeit seines Berufes schien er mir doch ein gutes österreichisches Gemüt zu besitzen. So klopfte ich eines Tages an die Zellentür, als ich seinen Schritt wahrzunehmen vermeinte. Er öffnete. Ich sagte ihm, ich hätte bei meinen Sachen einen Rosenkranz und bat, ihn mir zu bringen. Er sah mich freundlich an, meinte aber, er wisse noch nicht, ob es angängig sei. „Nun“, redete ich ihm zu, „Sie Vierden es schon zuwege bringen.“ Ein oder zwei Tage vergingen. Zu ungewohnter Stunde öffnete sich rasselnd die Tür ein wenig, durch den schmalen Spalt streckte sich eine mächtige Polizistenfaust herein, öffnete sich: Mein kleiner Rosenkranz! Bevor ich danken konnte, schlug die Tür zu. Der alte Aufseher hatte doch ein gutes Herz. Im Lauf der Tage erfuhr einer der jungen SS-Posten, die seit einiger Zeit mich auch bei Tag bewachten, daß ich einen Rosenkranz hätte. In der Gefangenschaft wird jede Einzelheit zum Ereignis. Einmal stand ich in stiller Sammlung vor der Oberlichte, da vernahm ich das leise Geräusch, das beim öffnen des „Spions“ entsteht und hörte die mir schon bekannte jugendliche Stimme flüstern: „Schau, er betet den Rosenkranz.“ Ein anderer antwortete: „Ja, der wird beten!“ Des ersteren Stimme hatte fast eine scheue Achtung des Sprechers vor dem Beten vermuten lassen, die Antwort hingegen verstand ich so, daß der Sprecher keine gute Meinung von mir hatte und deshalb mir das Gebet nicht zutraute. Als ich mich unwillkürlich umwandte, fügte dieser im Ton des Enttäuschten, der vielleicht nicht gerne recht behält, hinzu: „Siehst, er hat ja den Rosenkranz gar nicht in der Hand.“ Vielleicht waren beide irregeleitete Buben aus Familien, in denen die uralte christliche Tradition Österreichs weiterlebt. Diese Familien sind, Gott sei Dank, auch in der Stadt Wien noch immer sehr zahlreich.

Mein Rosenkranz wurde in „der Liesl“ fast legendarisch. Vielleicht haben die „Fazi“ es weitererzählt, die ja am ehesten dazu die Gelegenheit hatten, aber auch die SS hat ihren „Senf“ dazugegeben. Während nämlich die einen, wie ich später hörte, den Bericht freundlich oder doch wenigstens objektiv gaben, verbreiteten manche SS eine anders klingende Fassung, die etwa so lautete: Der Schmitz ist schon ganz fertig, er betet den ganzen Tag den Rosenkranz…