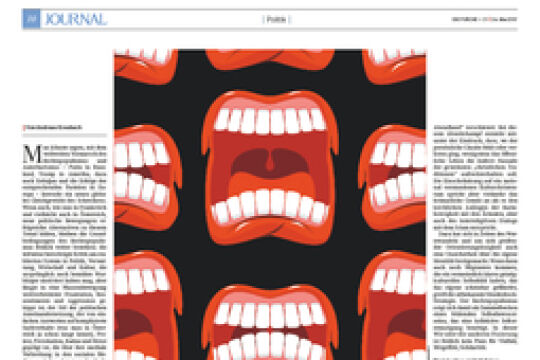

Ungleichheit in Pandemiezeiten: Die Unsichtbaren

Fabriksarbeiter, die in Massenunterkünften hausen, Pflegerinnen und Pfleger mit 24-Stunden-Jobs oder Menschen ohne Beschäftigung: Die Pandemie verstärkt die Ungleichheit und führt zur politischen Ausgrenzung. Warum es einen neuen Gesellschaftsvertrag braucht.

Fabriksarbeiter, die in Massenunterkünften hausen, Pflegerinnen und Pfleger mit 24-Stunden-Jobs oder Menschen ohne Beschäftigung: Die Pandemie verstärkt die Ungleichheit und führt zur politischen Ausgrenzung. Warum es einen neuen Gesellschaftsvertrag braucht.

Ihrem jüngst erschienenen Buch „Wir“ stellt Judith Kohlenberger eine Anekdote über die Anthropologin Margaret Mead voran. Als Mead von einer Studierenden gefragt wurde, was sie als erstes Zeichen für Zivilisation in einer Kultur betrachte, war Meads Antwort überraschend wie einleuchtend: Es sei ein gebrochener und wieder zusammengewachsener Oberschenkelknochen, das Femur. Im Gegensatz zum Tierreich, wo Tiere mit einem gebrochenen Knochen verenden, heilt das Femur bei Menschen und erbringt damit den Beweis, dass sich jemand um den Verletzten gekümmert hat, ihn gepflegt und lange genug geschützt hat, um den Knochen heilen zu lassen. „Wir sind am besten, wenn wir für andere da sind“, schreibt Kohlenberger.

Im bereits zweiten Pandemiejahr wird die Frage der Sorge um den anderen, der Hilfe und der Unterstützung für die Schwächeren, ja der Solidarität ganz allgemein, zu einer zentralen gesellschaftlichen und politischen Frage. Sind wir für die anderen da? Und wer sind denn die anderen, werden sie gesehen oder übersehen? Das Coronavirus hält uns weiterhin im Griff und lässt die Erinnerung an die alte „Normalität“ wie ein Lied aus lange vergangenen Zeiten erscheinen. Längst ist klar, dass ein universelles Virus, das die ganze Welt mit rasender Geschwindigkeit erobert hat, ein Ungleichheitsvirus ist. Vor dem Virus und seiner Infektiosität sind wir zwar alle gleich. In der Covid-19-Pandemie haben sich aber die sozialen Ungleichheiten global, aber auch innerhalb einzelner Nationalstaaten zum Teil drastisch verschärft. Die bestehenden Klassenunterschiede, Machtstrukturen und Verteilungsmechanismen bleiben alle in Kraft, sodass die Pandemie letztendlich als Katalysator der neuen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten und Polarisierungen dient. Die Pandemie hinterlässt ein neues gesellschaftliches Terrain voller verwundbarer Menschen und Gruppen, die zu neuen Unsichtbaren unserer Zeit werden.

Mütter, die zu Hause die doppelte Last tragen, gehören dazu, genauso wie Pfleger und Pflegerinnen oder Arbeiter und Arbeiterinnen in den Fabriken und Supermarktketten. Die Arbeitswelten insgesamt werden in der Pandemie wieder konventioneller und traditioneller – Männer, die vor der Pandemie besser bezahlt wurden und sich wenig in häuslicher Arbeit und Kinderbetreuung engagierten, machen dies nun noch weniger.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

_Sheryl%20Rose%20M.%20Andes.jpg)