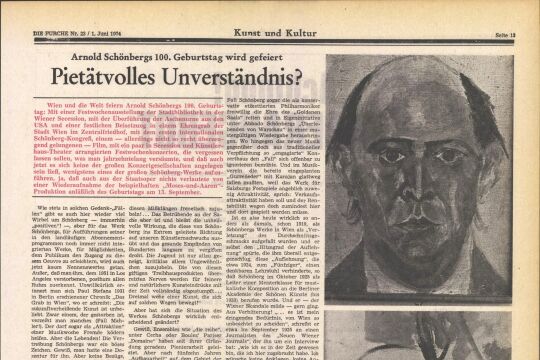

Luft von anderem Planeten

Gedanken zur so genannten Neuen Musik, anlässlich des 50. Todestages des Komponisten Arnold Schönberg.

Gedanken zur so genannten Neuen Musik, anlässlich des 50. Todestages des Komponisten Arnold Schönberg.

Als treuer Diener Seyner Induktivität benachrichtigte der großart. Mremran allbereit die städtische Hellebardierey, worauf der feindliche Spyon mit zu seiner Schand geöffnetem Visiere, von fürchterlichem Haßgeschrey der Leut begleitet, in den Turm ward geschleudert. Es ist ein von feindseligen Robotern beherrschter Planet, auf dem Stanislaw Lem seinen Helden Ijon Tichy in den "Sterntagebüchern" landen lässt. Bald jedoch entdeckt der als Roboter verkleidete Astronaut, dass es auf dem Planeten gar keine echten Roboter gibt. Hinter jeder metallenen Hülle verbergen sich Menschen, die ebenso wie Tichy als Agenten auf der vermeintlichen Maschinenwelt eingeschleust worden sind. Auf dem feindlichen Planeten gefangen, mussten sie die im wahrsten Sinne des Wortes unmenschliche Lebensart und altertümelnde Sprache der Roboter übernehmen, aus Angst vor Repressalien wagt jedoch keiner, sich zu erkennen zu geben. Schließlich entdeckt Tichy, dass selbst hinter dem über den Planeten herrschenden Rechner, seiner lichten Induktivität Kalkulatricius I., ein Mensch steckt.

Dem polnischen Science Fiction-Autor ging es 1971 freilich nicht um irgendwelche Weltraumabenteuer, sondern um irdische Zustände. Die Roboterwelt ist ein Bild für den Kommunismus, der damals große Teile unseres Planeten beherrschte. Lem beschreibt ein politisches System, das sich von der Realität losgelöst und gegen Kritik immunisiert hat; ein System, in dem jeder aus Angst vor Repression, bis in die obersten Ebenen der Hierarchie, trotz Zweifel oder gegenteiliger Überzeugung die vorgeschriebene Rhetorik exzessiv pflegt. Abweichungen werden sanktioniert. Wie wenige seiner vermeintlichen Träger wirklich vom Kommunismus überzeugt waren, zeigte sich 1989/90 bei dessen Zusammenbruch. Bis auf eine eingefleischte Minderheit hatte die Mehrheit der Funktionäre längst den Glauben an den "historischen und dialektischen Materialismus" verloren.

Lems Bild passt jedoch nicht nur auf totalitäre Systeme: Auch in Demokratien gibt es (be)herrschende Diskurse, die keine Kritik und keine Abweichung dulden. Wer gegen diese Dogmen verstößt und sich nicht an die vorgeschriebene Sprache hält, wird aus dem gesellschaftlichen Diskurs ausgeschlossen. Manche dieser Tabus sind wohlbegründet, wie etwa die Ächtung des Nationalsozialismus, einige hingegen scheinen sich verselbständigt und immunisiert zu haben, ganz so wie die Lemsche Roboter-Ideologie. Viele zweifeln, aber keiner wagt es, den Diskurs in Frage zu stellen, aus Angst vor Sanktionen.

Einer dieser Diskurse ist untrennbar mit dem Namen eines Mannes verbunden, dessen Tod sich dieser Tage zum 50. Mal jährt: Arnold Schönberg. Schönberg und die von ihm entwickelte Zwölftontechnik sind - auch wenn es dem Fachmann dabei die Haare stäubt - zum Synonym für die so genannte Neue Musik geworden; jene Musik, die für sich die Rolle der höchsten musikalischen Kunstform, also die Nachfolge von Mozart, Beethoven und Strauss beansprucht. Ihren Vertretern und Verfechtern ist es gelungen, einen immunisierten Diskurs zu etablieren, der alle Kritiker und Zweifler am Stellenwert der Neuen Musik als Narren oder Faschisten brandmarkt.

Ein gutes Beispiel für diese Rhetorik liefert die Schönberg-Biographie von Matthias Henke, die anlässlich des Todestages im Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv) erscheint. Mit gerümpfter Nase zitiert der deutsche Musikwissenschaftler das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel": "Mit dem Namen Schönberg verbindet sich kein Klang, er ist das Synonym für Musik, die nicht erfühlt, sondern mit dem Rechenschieber erdacht wurde. Während die Welt sich schnell an kubistische Formtöter gewöhnte, werden Schönbergs Kompositionen bis heute als blutleere Konstrukte empfunden." Und holt zum Gegenschlag aus: "Muss man es (das Werk Schönbergs, Anm. d. Red.) nicht vor jenen Kritikastern bewahren, die es unter Zuhilfenahme der lingua tertii imperii erneut diskreditieren, nur weil es anders ist?"

Kritikaster, Sprache des Dritten Reiches: So werden Abweichler verächtlich gemacht und in die Nähe von NS-Gedankengut gerückt - der schlimmste, gleichwohl höchst inflationär gebrauchte Vorwurf in der heutigen intellektuellen Diskussion. Aber was soll man von einem Autor anderes erwarten, der ohne den leisesten Anflug von Ironie schreibt: "Und er zeugte eine Tochter, wie um mit einem Lichtstrahl die herabsinkende Finsternis zu vertreiben." Warum nicht gleich Und Schönberg sprach: Es werde Licht?

Damit kein Missverständnis aufkommt: Hier geht es nicht darum, Schönberg und sein historisches Werk herunterzumachen. Der charismatische Komponist war einer der erfolgreichsten Kompositionslehrer des 20. Jahrhunderts. Mit den 1913 uraufgeführten "Gurreliedern" entfaltete er eine üppige spätromantische Klangpracht, die nicht nur die Zeitgenossen überwältigte. Nicht zuletzt schlug Schönberg das letzte Kapitel der Geschichte der klassischen abendländischen Musik auf, indem er die Tonalität hinter sich ließ. "Ich fühle Luft von anderem Planeten", heißt es im Text seines Streichquartetts op. 10 (1908), mit dem er sich von der Tonalität verabschiedete. Es war für lange Zeit das letzte Werk, das er mit der Bezeichnung einer Tonart (fis-Moll) versah.

Doch muss das, was vor vielen Jahrzehnten zweifellos an der Spitze der musikalischen Entwicklung stand, heute noch das Maß aller Dinge sein? Ist die Neue Musik, die - wie denn auch?! - im Grunde nie über Schönberg hinausgekommen ist, heute noch auf der Höhe der Zeit? Oder ist nicht das Potential des klassischen abendländischen Orchesters ausgeschöpft? Vieles spricht dafür.

Irgendwann in den achtziger Jahren war das Potential der elektrisch verstärkten Gitarre ausgeschöpft. Im Universum des Pop regiert seither die Elektronik. Den butterweichen Gitarrensound der Everly Brothers und Jimi Hendrix' Saitenexzesse in Ehren - aber wer heute Musik machen will, die mehr als ein Zitat ist, muss andere Töne anschlagen. Dabei wird Rockmusik nach wie vor von vielen Menschen geschätzt und gehört - was man von der Neuen Musik nicht behaupten kann.

Reaktionen wie die legendäre Prügelei von 1913 im Großen Saal des Wiener Musikvereins, als Schönberg die Uraufführung von Werken Weberns, Zemlinskys, Bergs und seiner selbst dirigierte, sind heute freilich undenkbar. Das liegt zum einen daran, dass es irrelevant geworden ist, was in den Konzertsälen ertönt. Die Musik, die die Gesellschaft bewegt, wird anderswo gespielt. Nur noch eine kleine Minderheit von Musikfreunden hat sich überhaupt der Orchestermusik und der Oper verschrieben.

Zum anderen hat sich die Neue-Musik-Szene immunisiert. Atonale Musik galt im Dritten Reich als "entartet", Schönberg und seine Schüler waren in der nationalsozialistischen Propagandaausstellung "Entartete Musik" (1938) prominent vertreten. Seit dem Zweiten Weltkrieg gilt nun jede Kritik an Schönberg und in weiterer Folge an der Neuen Musik gleichsam als nationalsozialistische Wiederbetätigung. Diese Werke auf die Spielpläne zu setzten, gilt als demokratische Pflicht, es nicht zu tun, als Zensur.

Die jahrzehntelangen Bemühungen, dem Publikum Neue Musik schmackhaft zu machen, haben nicht gefruchtet. Bis auf wenige treue Fans will niemand die "Luft von anderem Planeten" riechen, die Auslastungs- und Tonträgerverkaufszahlen sprechen eine deutliche Sprache. Unter normalen Umständen wäre die ganze Szene mangels ausreichendem Interesse sang- und klanglos verschwunden, aber welcher Intendant will schon in die Nähe des Faschismus gerückt werden werden, weil er Neue Musik nicht auf den Spielplan setzt, welcher Politiker als Reaktionär verunglimpft werden, weil er dem E-Musik-Betrieb die öffentlichen Gelder entzieht? So müssen die wenigen, die noch in die Konzertsäle und Opernhäuser pilgern, das Unabwendbare erdulden und reproduzieren wie auf Knopfdruck den Diskurs, der Schönberg und die Neue Musik am Leben hält. Schließlich will man ja selbst auch nicht als reaktionärer Hinterwäldler dastehen.

Wie lange wird das noch weitergehen? "Selbstverständlich spielen wir Opern, die nicht so gut gehen", gibt sich Staatsoperndirektor Ioan Holender kämpferisch. Trotzig setzt er Werke wie Alban Bergs "Lulu" oder Schönbergs "Jakobsleiter" auf den Spielplan, auch wenn dann das halbe Haus leerbleibt. Und das in Zeiten sinkender Kulturbudgets, wo selbst die Wiener Staatsoper über jeden zahlenden Zuschauer froh sein muss.

An der Wiener Volksoper war das bis vor Kurzem nicht anders: Direktor Dominique Mentha wurde nicht müde zu betonen, wie wichtig es sei, "Menschen, die nicht gewöhnt sind, zeitgenössische Musik zu hören, dazu zu überreden und zu verführen". Das Ergebnis: Wenn sich in der vorigen Saison der Vorhang bei den Repertoirevorstellungen der Oper "Thomas Chatterton" von Hans Henny Jahnn hob, blieb mindestens jeder zweite Platz im Zuschauerraum leer. Bis zum Ende war das Publikum noch einmal um die Hälfte geschrumpft, scharenweise flüchtete es aus der Aufführung.

Nun aber wird die bei den Wiener Festwochen uraufgeführte Oper "SzenePenthesileaEinTraum(1999-2000)" des österreichischen Komponisten Christian Ofenbauer, entgegen der ursprünglichen Ankündigung, im Haus am Gürtel nicht wieder aufgenommen werden. Schon bei den Festwochen waren die Karten praktisch unverkäuflich gewesen. Er könne es "als Direktor ökonomisch nicht verantworten, dass eine zeitgenössische Oper ins Repertoire aufgenommen wird, nachdem das Zuschauerpotential bereits ausgeschöpft ist", erklärte Mentha.

Eine mutige Entscheidung.

Arnold Schönberg Von Matthias Henke dtv, München 2001 160 Seiten, öS 142.-/e 10,30

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!